中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

-

中国古代史

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-08-29 08:06

- 小虎历史故事网

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:秦代行政文書管理形態之考察

(復旦大學文物與博物館學系)

一、序言 問題的提出

自戰國中、晚期以來,晉、楚、秦等各國相繼出現了對所轄領地進行直接控制的新型管理方式,即郡縣制度,而維持郡縣制正常運行最基礎的手段,則是行政文書制度的全面實施。通過文字所製作的政令制書、公函信件、財務報表、人事檔案,經過傳遞、收發、批復和執行的程式,以行政文書為媒介,對社會實施行政管理和控制。在郡縣制的實施運行過程中,產生了大量的行政文書。隨着郡縣制度的不斷完善,行政文書本身在其製作撰寫、傳遞收發、保留存檔、銷毀廢棄的過程中,漸漸形成一套嚴密、周到的作業系統。但是這一系統的具體情況究竟是怎樣的?秦漢時代,乃至整個古代中國社會,這種行政管理上具體而細微的手段和程式,一向在文史記錄者的視野之外。因此,憑藉傳世文獻資料,要瞭解行政管理制度,把握專制主義集權運行體制的全貌,存在着很大的局限。這種局面自上世紀初敦煌、居延等烽燧遺址中漢晉木簡文書的發現而被打破。漢晉屯戍遺址中文書遺物的再現,為解開這一時代邊陲行政文書的製作和管理,提供了珍貴的實物材料。但是,西北邊陲地區的行政文書遺物,僅僅提供了一種軍事類型的實例,在郡縣制所實施的更廣大的、民事行政的範圍中,這種類型是否具有普遍意義呢?先于漢朝的秦代,其中央與郡、縣各級官署之間的行政事務是如何展開和運作的,行政文書制度有什麼特色?對於這方面資料的期待和研究的進一步深入,仍然是探究秦漢專制主義集權政治運行機制中不可缺少的重要部分。

2002年6月在湖南省土家族苗族自治州龍山縣里耶鎮戰國秦漢古城遺址的一號井中發現了37300件秦代簡牘。這數萬枚簡牘遺物,究竟是一批什麼性質的行政文書,成為學者極其關注的焦點。根據現有公布的簡牘材料特徵,大家一致公認的是:這是秦代遷陵縣的官署檔案,其中有往來文書的原件和副本。[1]從目前為止所發表的36件簡牘文書的照片看,很多簡牘的正、背面,有不同工作階段的文書內容,有不同官吏經手的、不同筆跡、不同書體的填寫痕跡。那麼,如何理解

中国历史故事集 价格

在一塊簡牘上彙集了多件不同官吏發布的文令和批復文?如何看待一塊簡牘上留下各種簽收、發文記錄的現象?這些文書究竟是什麼性質的文書,它們又是如何形成的?本論嘗試通過對里耶簡牘性質的探索,考察秦代行政文書管理的實態,探究專制主義集權政治下行政管理制度中最具體、最現場的構成元素,解明秦代行政控制和行政管理的實質所在。二、里耶秦牘性質之論

里耶古城遺址出土的行政文書,究竟是一種什麼性質的文書,早在里耶秦牘公布之初,李學勤氏就指出這“是秦遷陵縣的官署檔案,其中政府之間往來文書的原件及其副本占了相當的比例,”[2]點明這批文書是縣級政府中作為檔案儲存的原件和副本。此後,在涉及到里耶文書性質之時,不少學者各有不同表述,[3]不過,絕大多數學者都沿襲李學勤先生的意見,歸納起來亦是把這批文書看作正本和副本兩種性質。但是,究竟什麼樣的文書是正本文書,什麼樣的文書是副件或曰抄本,其區別的關鍵在哪里?古井裏出土的文書中,哪些是正本、哪些是副本?它們是如何形成的?弄清楚這些問題,是討論里耶文書性格的前提,也是探究秦代行政文書制度最有效的途徑。

何謂文書之正本?行政公文書的實質是將相關行政管理和行政控制的意圖,以文字為媒介,從某一行政官署傳遞至另一官署。一件真正意義上的行政文書,應該反映發書人的意圖(即文書本體)以及確認發書人的意志已經傳遞至對方的完整的行政過程。[4]因此,所謂真正意義上的公文書,應該包含文書本體以及發信人、收信人三大要素,並由長官或經手者親自簽署、是經歷了行政公務流通程式的文書。而副本的目的在於留下備份,以便翻檢查閱、歸類總結,副本的特徵在於收納內容的全面、真實,而無需考慮形式上的仿真。如果說文書的正本行使行政權威的話,副本則不具備這樣的權威,它僅僅實現其查閱參考的、資料意義上的價值。那麼,里耶遺址古井中出土的秦代文書,究竟是正本還是副本?古井是保存原始檔的“保險庫”,還是存放檔案的檔案庫呢?

若以上述行政文書的特徵而論,里耶文書有諸多常理不可解釋的疑問,也就是說里耶文書所顯示的特徵,既不像原件、也不同於副本。很多木牘文書都有極其明顯的特徵:在一塊木牘上面,留下了不同時段、多件文書、不同簽收發送人、不同筆跡、版面布局奇怪的文書,這些現象強烈顯示着它們作為原件文書的特徵。但是學者們也已注意到另一現象:留在一件木牘上的數件文書,是同類相關事件的組合內容,因此劉瑞氏主張是“整理抄寫完成的公文書的輯匯本”;[5]另外,有些木牘上留下了文書發走的記錄,陳治國氏也觀察到了這一特殊的現象,“在出土的秦簡中,有向其他機構發送的文書,原件應該送走,出土的應該是當時抄寫的備份。”[6]藤田勝久氏也主張這些文書“不是供傳遞的下行或上行文書的實物。”[7]那麼,里耶秦代文書的性質究竟是什麼?假如這些文書果然是公文書的輯匯本,按照常理,整理者將各類材料按某一主題分類,然後把同類相關檔彙集在一起。這種輯匯不是將單件文書木牘捆合在一起,而是若干件文書移抄在一塊木牘上面。如果是這種工作狀態的話,那麼比較合理的情況應該是:某個整理者的一次性整理工作,其牘面上文字的筆跡、書風應該統一、版面布局也應該有相應的規律,或從右側起左行的走向,或者從左側起右行的走向。但是,目前所見里耶古井中這類收納多件文書的文書形態,完全違背了這種常理。

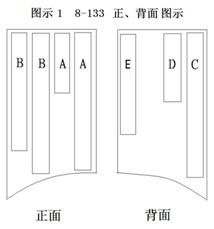

比如編號為8-133的木牘,(見圖版1、圖版2)。首先從木牘的內容構成來看,這是一件跨越兩年、同級(縣級)之間、包含了三個獨立檔、兩項文書簽收、發送記錄內容的行政文書。正面右起第一、第二行是第一份文書:秦始皇26年(B.C.221年)3月,遷陵縣負責土木建築及犯罪人事務的司空得、和負責軍事兵員的尉乘,有一份關於移送卒役名簿的文書。為了行文和分析的需要,筆者將此部分作為A;同面右起第三行是第二份文書:酉陽縣獄史啟致遷陵縣的回復檔,文書的製作時間為一年後的秦始皇27年(B.C.220年)8月19日,內容是啟所管轄下的案件有滯留,……這些案件的文書加封印後留在遷陵,這部分為B。背面右起第一行是第三份文書:8月20日遷陵守丞

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

其次,從木牘的書寫筆跡來看,筆者曾經在前文中[8]對8-133文書的內容、版面布局和書風筆跡展開過詳細探討。通過對本牘各段文字筆形、筆勢和筆力不同角度的分析,認為這塊木牘上的文字,出自不同人之手。當然,正如魯惟一所指出的,採用筆跡判斷古代文書,未必有足夠的可靠性,[9]不過,當筆跡風格迥然不同的場合,作為判斷不同書寫人的條件,仍然綽綽有餘。本牘中的三份文書以及收發記錄的筆跡,A、B、C、D都顯示出不同書寫人的書法風格。

又如8-134號木牘(見圖版3、圖版4),就其版面文字而言,可分為四段。正面右起第一行至第四行是遷陵縣司空守樛于秦始皇26年(B.C.221年)8月27日上報的關於追討被狼借走公船的謁文,作A部分;右起第四行第7字格起,是遷陵守丞敦狐於9月2日返回給司空的批文,為B部分;緊接着B後是遷陵縣給本縣司空的發文記錄“慶手即令□□行司空”,作C部分;背面是8月29日的簽收記錄,作D的部分。參見圖示2。

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

這幾段文字是否為同一人書寫,筆者對A、B兩部分的筆跡和書風進行了仔細地對比、辨識。這兩部分都出現的單字雖然不少,但是由於部分字形不清晰,無法就單字整體進行精確地比較,不過,某些單字的偏旁以及部分所呈現的特點,仍然可以作為筆跡、筆勢書寫特徵的參考,加以利用。比如“狼”字,在A部分的五個字例中,“良”部的左下轉折均緩和圓滑,書寫具有共同性;除此以外,A部分還有“叚”、“績”、“瓦”等字,將末筆拉得很長,展現書者用筆舒展的書寫風格。從“之”的末筆來看,A部分的三個“之”字末畫行筆的角度驚人的一致,而B部分的“之”字的末筆則向下傾斜。對於同一個“叚(假)”字,A部分用的是“假”字,而B部分則用了“叚”字。這些筆跡、筆勢的不同風格,[10]提示我們A和B兩部分的文字,並非由同一人完成。而背面D部分是8月29日的簽收記錄,此筆跡書風與正面文字的明顯區別,可以一目了然。足見此文件的簽收另有其人。從本件木牘構成流程分析,按照時間先後其構成的順序應該是A—→D—→B—→C。

而編號16-5、16-6的兩件木牘,其內容的構成和特別之處,更加耐人尋味。這兩件木牘文書均出土于第十六層,大小相同,其中的一面都是洞庭郡郡守給郡下屬各縣的命令文書。秦始皇27年(B.C.220年)2月15日,洞庭郡名謂“禮”的郡守,給下屬各縣的縣嗇夫以及卒吏、假卒史和屬,傳達中央政府關於“傳送委輸”徭役的命令,同時宣布本郡(洞庭郡)承擔向(京畿)內史、巴、南郡、蒼梧,大量運輸兵和兵甲的任務。關於洞庭郡守的命令檔,筆者作為A的部分,(參見圖版5)兩牘A部分所記錄的內容絲毫不差、同樣縱列七行,僅換行不同而已。

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

但是,兩牘背面的簽收、發送各不相同。先看16-5號木牘背面。右側起第一、二、三行是遷陵丞歐的批復文書,“三月丙辰(3月11日),遷陵丞歐敢告尉、告鄉司空、倉主,前書已下,重聽書從事,尉別都鄉司空,司空傳倉;都鄉別啟陵、貳春,皆勿留脫。它如律令。∕釦手”,作B部分。緊接着B部分的文字是“丙辰(同一天,即3月11日)水下四刻,隸臣尚行”,這是B文書發送記錄,作C部份。右起第四行,這一行與第三行有很明顯的間隔,內容為“三月癸丑(即3月8日)水下盡□陽陵士□(伍)匄以來。∕邪手”,作為D的部分,是文書簽收記錄。右起第五行,也是文書簽收記錄,“二月癸卯(即2月27日)水十一刻[刻]下九,求盜簪褭陽成辰傳送過來。∕羽手 如手”。參見圖版6和圖示3。

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

觀察整件文書,從本牘的內容構成以及時間順序,可解讀本件文書的流程:秦始皇27年(B.C.220年)二月庚寅日(2月15日)洞庭郡向下屬各縣傳發中央政府“傳送委輸”命令。此文書被傳遞到陽陵縣,抵達時間為“二月癸卯”,即2月27日,水十一刻[刻]下九之時刻,由爵位是簪褭的“求盜者”、陽成里的“辰”傳至陽陵縣,簽收人名為“羽”。三月癸丑(3月8日),這一內容的文書又由陽陵縣士伍“匄”傳遞到遷陵縣,並由“邪”簽收。三月丙辰(即3月11日),即三天以後,遷陵縣守丞“歐”向縣中的尉發出通告:由於3月5日(庚戌日)縣丞敦狐已經發出過執行命令之文書,因此再發書要求按照那份命令執行。(參考16-6木牘背面)。尉向都鄉、司空傳達,司空向倉主傳達,都鄉又必須向啟陵和貳春兩鄉傳達,環環相連,不得遺漏。同一天,這件文書在水下四刻由叫“尚”的隸臣發送出去。因此,就本件木牘時間上的構成次序來看,文字的走向是E—→D—→B—→C。

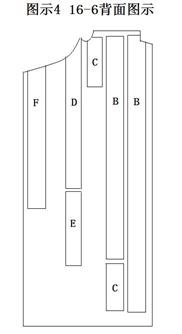

16-6的背面,則顯示出與16-5完全不同的行政傳遞路徑。本面木牘錄有文書兩件,第一件文書自右側第一行起,共兩行文字,是3月5日遷陵縣守丞敦狐的批復文書,“三月庚戌(3月5日),遷陵守丞敦狐敢告尉、告貳春、鄉司空、倉主,聽書從事,尉別書都鄉、司空,司空傳倉,都鄉別啟陵、貳春,皆勿留脫。它如律令。∕釦手”,作B部分。緊接着此文書之後是同日由走卒袑發走文書的記錄,是為C部分。第二件是3月13日遷陵丞歐的批復檔,“遷陵丞歐敢言之,寫上。敢言之。”自右側第四行起,作D部分。緊接着本文書之後的是3月14日由令史犯送走文書的記錄“己未旦令史犯行”,作為E的部分;而左側第一行是3月3日文書簽收記錄,“戊申夕士五巫下里聞令以來∕慶手 如手”,作為F部分,見圖示4。就本面木牘時間上成立的次序,應該是F—→B—→C—→D—→E。

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察

就上述對文書木牘的觀察和分析,可以對文書的性質作出如下判斷。

首先,就此四件文書的筆跡和內容,以及忽左忽右的書寫順序,可以認為這些文書絕非一次性形成,並且可以斷定曾經歷多人之手。這一現象,與劉瑞氏的結論相反,正體現了它們有可能是不同機構在同一件文書上的遞次簽署意見後形成的流程狀態。[11]其中木牘中留下的文書簽收、發送記錄的內容和筆跡迥異的特點,更加增強了這種推測。8-133背面左側起第一行“八月癸巳水下四刻走賢以來”、8-134背面左側一行“八月戊寅□走己巳以來”、16-5背面左起第一行“二月癸卯水十一刻〓下九求盜簪褭陽成辰以來”、左側第二行“三月癸丑水下盡□陽陵士□匄以來”、16-6背面左側第一行“戊申夕士五巫下里聞令以來”,都是收文記錄。“以來”,是秦漢行政文書制度中的專用術語,“某某以來”,是某人把文書“拿來”之意。而在府吏員對將文書傳來人員的姓名、爵位身份、以及送來時刻和方式,做出詳細準確地記錄,顯示了職責到位的行政辦事風格。這類簽收筆跡,與正面文書的文字不同,比起正面文書文字的工整、方正、內斂、矜持,這些簽收、發送的文字,相當疏闊、潦草。16-5背面各自四段文字、16-6背面五段文字,其筆跡筆勢不同、文字間距與傾斜習慣各異,其中差異一目了然,顯然表現了收文官署的文吏簽收檔時的狀態,呈現了辦公現場文吏辦事果斷、敏捷、迅速、高效的行政風格。另一個值得關注的現象便是這一類文書的簽收記錄,大都記錄在正式文書背面的最左側偏上部。這種文書簽收記錄的特點,除了上述四件文書以外,像8-152、8-157、16-9、9-981、9-984等編號的木牘中,也都呈現了這一特點。筆者曾經在前文中總結秦代文書書寫格式的規律,指出對於來文的簽收記錄,一般寫于文書背面左側,在秦代已經是相當成熟和被廣泛採用的文書書寫格式了。[12]

正如上述所分析的,這批文書的各段文字筆跡迥異、書寫習慣、運筆風格不同,尤其是左側收文記錄與正面正文的差異,這些現象正可說明上述文書不是一次性形成的、是通過多人之手、經歷了行政流通程式的原始公文書。

其次,上述列舉文書都由數件文書和數項收發記錄所構成。而文書中最後時間的記錄以及內容,值得注意。比如,8-133最後時間是背面右側起第二行D部分的八月癸巳(8月20日)“起行司空”、8-134最後時間是正面左下角C部分的九月庚辰(9月2日)“即令□□行司空”、16-5最後時間則是背面右側起第三行C部分的三月丙辰(3月11日)“丙辰水下四刻,隸臣尚行”、16-6最後時間是背面右起第四行E部分的“己未(3月14日)旦令史犯行”。“某行”,也是是行政文書制度中的專用術語,表示文書發走之意,秦漢時代通常有“以郵行”、“以燧行”、“輕足行”的郵傳方式,表示文書通過郵驛傳送。[13]8-133、8-134文書的最後下落是“起行司空”,即文書已發走到司空那裏;16-5“隸臣尚行”,即隸臣叫“尚”的人將文書送走了;16-6“己未旦令史犯行”,表示文書已經在3月14日早晨,由令史叫“犯”的吏員發走了。既然文書已經被發送走了,那麼,為何這件文書仍然留在遷陵縣府呢?這種現象提示我們,第一,里耶古城遺址,不是縣“尉”、縣“司空”之所在。第二,木牘上的最後一份文書已經被傳送出去,而現在留在遺址古井中的這件木牘文書,是作為存檔留底之用,它沒有參與文書的行政傳遞程式,是檔案類檔。第三,而那份發送至司空、尉的文書,應該是遷陵縣署的吏員根據遷陵守丞批復文書的抄寫件,這份抄件,則進入到行政公務的傳遞系統,成為一件新的、具有行政權威的原始文書。

綜上所述,里耶出土的這批文書,有很多曾經是進入行政流程的原始公文書,但是,在被續補相關同類檔後,作為資料保存于官署的文書檔案庫。由此可見,里耶的木牘文書性格,隨着文書處理的不同方式和結果,發生了質的變化。以8-134為例,當這件木牘被寫有A部分,即遷陵縣司空守樛于秦始皇26年(B.C.221年)8月27日給縣署上報追討公船的謁文,並在兩天以後的8月29日由走卒己巳將文書傳遞到遷陵縣府,慶,在本牘背面做了簽收記錄(D的部分)。一直到這個階段,本牘是一件進入行政傳遞流程的原件文書。但是,本牘正面右起第四行第7字格起的遷陵守丞敦狐於9月2日返回給司空的批文(B的部分)和緊接着B後的遷陵縣給本縣司空的發文記錄“慶手即令□□行司空”(C的部分),是遷陵縣丞的回復文書,這件文書並沒有寫在重新開啟的新木牘上,卻

中国历史小故事微盘

是利用了既有的本縣司空的來文木牘。而為了向司空發送縣丞的批復文,吏員則需要重新抄寫製作,並派人送走。這一發送的資訊,也被續補在B 部分之後。至此,8-134號木牘,事實上已經變成了一件存檔留底的文書資料。那麼,筆者上述的推測和分析,是否可信?秦代官署中的文書性質果真隨着文書處理的不同發生質變嗎?秦代官府的文書檔案又是如何製作的?本文將在下節中通過對公布文書的全面考察,就此問題展開進一步討論。

三、秦檔案文書製作之考察

目前已經公布的比較完整的里耶秦代木牘文書有36件,還有若干“祠先農簡”以及數枚里程簡。[14]根據《里耶發掘報告》,這些公函類文書主要集中在古井出土層位中的第6、8、9、10、12、15和16層中。[15]通過對此36件文書的內容構成以及版面格式的整理、歸類,作如下“里耶公布文書分類表”。

里耶所公布文書分類表

文書編號

文件數

簽收/發送記錄數

備註:內容的構成與特徵

甲

類

8-152

1

簽收1

單件來文

8-154

1

發送1

單件去文

8-156

1

發送1

單件去文

8-158

1

發送1

單件去文

9-981

1

簽收1

單件來文

乙

類

8-133

3

簽收1、發送1

多件文書:來文2、去文1

8-134

2

簽收1、發送1

多件文書:來文1、去文1

8-157

2

簽收1、發送1

多件文書:來文1、去文1

9-1~12

4

無簽收和發送記錄

多件文書:來文4

9-984

2

簽收1、發送1

多件文書:來文1、去文1

16-5

2

簽收2、發送1

多件文書:來文1、去文1

16-6

3

簽收1、發送2

多件文書:來文1、去文2

16-9

2

簽收1

多件文書:來文1、去文1

丙

類

5-7、6-1、6-2、8-147、8-155、9-983

8-153、12-10、16-1、16-2、16-3、16-8

不明

不明

5-7、6-1、6-2、8-147、8-155、9-983

為其他如九九算數表、封檢、物質賬目表等;8-153、12-10、16-1、16-2、16-3、16-8為殘牘,有些無圖版照片,具體情況不明。

通過上述整理,分揀出以下三類文書:

甲類:單件文書;有一次簽收記錄(來文的場合)/或者發送記錄(去文的場合);

乙類:數件文書;有若干次簽收或發送記錄

丙類:其他,如封檢、九九乘法表;有些木牘無圖版如8-153、16-2、16-3;有些是殘牘;屬於無法辨明或歸類者。

由於丙類出土遺物,或為殘牘、或為封檢類木劄,或是九九算數、習字類木牘,無法作為文書研究,故暫不予採用。

上述甲乙兩類文書木牘的特徵,正如表中已經顯示的,甲類是單件文書,只有一次簽收或發送記錄。甲類中的8-152和9-981是單件來文,完全符合永田氏關於文書三要素的定義,因此可以認為是真正進入行政傳遞流程的原件文書。甲類中的另外三件,因為記錄有“發送資訊”,可知本文書已經發向相關部門,留在里耶古井中的,是作為留底存檔的資料。而甲類木牘的另一個特徵尤其值得關注,即它們都留有很多空白。比如8-152、8-154、8-158、9-981正面至少還有一、二列空行,而背面只有左上側有幾個簽收或發送的記錄外,整個背面有大片空白處。那麼這些尚留有大量空白處的既有木牘,秦代的官吏們將作如何處理、又是怎麼處理的呢?這一問題可從乙類文書得到啟發。

觀察乙類文書,它們都由兩件以上文書組成,並有簽收、發送記錄,而且都是圍繞着同一事件的來文和去文。通過對乙類每一件木牘的文書內容、時間順序和筆跡書風的剖析和梳理,可以發現:如果同一個面上有兩件以上文書,那麼,總是右側為時間較早的文書,左側為後;並且這些木牘正面右起的第一件文書,總是時間上最早的文書。除了上節所討論的四例,又如8-157,其正面右側起是秦始皇三十二年正月甲午日(B.C.215年正月17日)啟陵鄉嗇夫關於請求士伍匄、成兩人除為典和郵人的上報謁文,此件文書已經充滿正面。背面右側為三天后正月丁酉日(正月20日)遷陵縣丞的回復文書。9-984正面右側起是秦始皇二十八年八月丁丑日(B.C.219年8月10日)酉陽縣守丞為主亭里士伍順的小妾犯律之事致遷陵丞主之文書。此段文書占兩行半,緊接着第三行下半,是五天后(八月甲午,8月15日)遷陵縣傳發給鄉嗇夫“以律令從事”的命令文。這段文字正面沒有寫盡,便繼續寫至背面。

在乙類木牘文書中,當我們剝離出時間最早的那件文書(為了行文方便,後文中將此稱之為“第一文書”),並找到與之相對應的文書收、發記錄,將這一部分內容的集合起來,事實上正相當於上述甲類,即一個單件文書、只有一次收、發記錄,而這件文書(“第一文書”)通常被書寫在正面右側,背面左側偏上部位則是簽收記錄。乙類文書中的其他部分,則是一系列與此相關的、較後產生的回復或批復意見的文書,這些回復文書則按照時間的先後,從“第一文書”之左側開始,漸漸右行。或者被書寫在木牘的背面,仍然是從右側開始,漸漸左行。這些文書的筆跡書風,與“第一文書”迥然不同,說明書寫這幾段文書的吏員,非“第一文書”的書寫人。因此,有多件文書組成的乙類文書,是在單件文書木牘的空白處,續補相關事件的其他往來檔而形成。

至此,我們弄清楚了乙類文書的形成過程,即乙類文書是在甲類文書木牘正背面的空白之處,續補上相關內容的文書後所形成。而續補的格式是按照文書產生的先後,右側為先,左側為後;簽收記錄則是自左側始,漸漸右行,這也是16-5和16-6的背面在右側文書和左側簽收記錄中間,有一道明顯空行間隔的緣故;而發文資訊通常直接記錄在當文書之後。由此可見,至此為止所形成的乙類文書,不再參與行政傳遞流程,是將同類事件的文書集合匯總、存檔留底之用的資料性檔案文書,它是利用相關事件中最早的原始檔木牘的空白製成,將之後所產生的幾件文書續補而成。

里耶出土的文書木牘,使我們發現了秦代處理文書的方式和方法:官吏們並沒有把尚留有大量空白版面的甲類文書——原始文書,就地隨手處理掉,他們保存了若干相關事件的原始文書,又經過整理和分類,選擇最早的那份甲類文書作為底本,遂將相關內容的後續文書逐一續補在空白處,完成了行政文書制度中存檔留底的程式,同時又避免為重新製作檔案而消耗更多的木牘材料。第八層幾件有關軍服及其價格的甲類文書,也許正可說明本文所探討文書性質演變之前的狀態。

8-152如上表所示為單件文書,正面右側起兩行文字:“卅二年四月丙午朔甲寅,少內守是敢言之:廷下御史書,舉事,可為恒程者。洞庭上帬直。書到言。今書已到。敢言之。”是遷陵縣少內[16]於B.C.215年4月9日向縣署名為“色”的守丞報告已收到前日縣署傳來文書的回復公函。其背面左側上起為當官署同日檔的簽收和開封記錄:“四月甲寅(4月9日)日中 佐處以來。 /欣發。”

8-153照片尚無發表,詳情不明,據發表釋文,其文字內容為:“御史問直絡帬程書”,是中央政府御史詢問軍服的

编写中国历史故事的书

標準和價格之文書,當與上述8-153的內容有關係。8-156是一件單件去文,正面兩行兩段文字,第一段文字是:“四月丙午朔癸丑(4月8日),遷陵守丞色下少內,謹案致之,書到言,署金布發。它如律令。”/欣手。緊接着是“四月癸丑水十一刻[刻]下五,守府快行少內。”的第二段文字。此件木牘只有一面公開發表,並附照片,其背面是否有文字,情況不明。在文書結語“它如律令 /欣手 ”之後,記錄了當天向少內發送的資訊“四月癸丑水十一刻[刻]下五,守府快行少內”,觀察筆跡,文書與發送記錄迥異,當是其他人記錄發走的情況。此件文書是遷陵縣守丞色於四月癸丑日(4月8日),即8-152前一天縣署守丞給本縣少內的令書,囑少內在收到公函以後,必須報告,並特地關照由“金布”開封信函。觀察8-152和8-156,可知兩函156在先,152為後。

8-158也是單件去文,正面是兩行正面遷陵守丞色給酉陽縣丞,表示主令史下達的有關軍服公函已經收到的回復文書:“卅二年四月丙午朔甲寅(4月9日),遷陵守丞色敢告酉陽丞:主令史下絡帬直書,已到。敢告主。”其背面左側上部是發文記錄:“四月丙辰(4月11日)旦守府快行旁 欣手”。

目前發表的第八層中152、153、156和158編號木牘文書,是一組關於“直絡帬”(軍服)和軍服價格的來往文書。除了形態不明的153號,其他的木牘可知其時間先後。先是156號遷陵縣守丞“色”在四月癸丑日(4月8日),給負責軍服事宜的本縣少內轉去中央政府御史方面關於軍服的公函;152則是次日四月甲寅日(4月9日)少內收到守丞“色”的文書,報告收悉公函的回文;而在同一天,遷陵守丞又給酉陽縣丞發去回文,通報收到主令史軍服公函之事。根據里耶其他乙類文書的特徵,這幾件關於軍服內容的甲類文書,同樣可以收納在一件木牘上,成為秦始皇三十二年四月裏遷陵縣“直絡帬”文書的輯匯本。

四、結語

本文通過對已經公布的里耶古井出土秦代木牘文書的考察,發現這批文書可以分為兩種類型:一種是“一事一文一牘”的單件文書,其中單件來文完全符合文書所具備的三要素,可以斷定是進入行政傳遞流程的原件文書,如編號8-152和9-981木牘;而單件去文已經被發送到對方官署,現存的文書作存檔留底之用,沒有參與行政傳遞過程。此類單件文書木牘的正背面有許多空白之處。另一種是“一事多文一牘”的多件文書,這類木牘文書包含多份同一類事件、不同時間撰寫的相關文書、以及多次簽收發送資訊記錄。這類文書是利用單件文書木牘正背面的空白處,經過文吏的整理歸類,將同一事件的相關文書續補後形成,而這份單件文書木牘,通常使用同類事件中最早撰寫的文書木牘。此類文書有很多曾經是進入行政傳遞程式的原始公函,但是在被續補相關同類檔後,作為資料保存于官署的文書檔案庫,因此,這類文書的性格,隨着文書處理的不同方式和結果發生了質的變化,即由原始正本文書變成了存檔留底的副本。而這類“一事多文一牘”,其中的每一件文書都是具備獨立意義的行政公函,並非籾山明氏所認為的木牘文書中有“主文書”、“副文書”之別,[17]也非藤田氏所主張的文書由

中国历史伟人的故事短篇

主要文書以及相當於今日網路發信中的“附件文書”組成。[18]在秦代,“一事一文一牘”形式的文書進入行政傳遞流程,而“一事多文一牘”的文書,是為了翻檢查閱和存檔備案之用所製作的檔案文書。但是,為什麼秦代會出現諸如上述隨文書處理過程發生質變的現象呢?在甲類文書的空白之處續補相關文書,成為多件文書形式的乙類文書,其發生的背景是什麼?反映了集權制社會怎樣的管理和控制理念?反映了秦代社會怎樣現實狀況呢?由於文章篇幅的限制,將另撰續文,就此展開進一步探討。

(編者按:[1]涉及里耶秦代簡牘性質的主要論文有,李學勤:《初讀里耶秦簡》,《文物》2003年第1期;胡平生:《長江流域出土簡牘與研究》第十節“湘西里耶秦簡”,湖北教育出版社2004年10月,306頁;湖南省文物考古研究所編著:《里耶發掘報告》,第二章《里耶古城遺址》中第四節“簡牘”,嶽麓書社2007年1月;邢義田:《湖南龍山里耶J1(8)157和J1(9)1-12號秦牘的文書構成、筆跡和原檔存放形式》,初發于“簡帛網”(2005年11月4日及14日連載),後收入《簡帛》第一輯,上海古籍出版社2006年10月,等。

[2]李學勤:《初讀里耶秦簡》,參見上揭文。

[3]關於里耶文書性質,胡平生認為是“縣廷的文書及副本”;邢義田認為這批文書有“正本、副本和底本”;劉瑞則指出“它們應是抄本而不是原件,……最後整理抄寫完成的公文輯匯本”(同氏《里耶秦代木牘零拾》,《中國文物報》2003年5月30日第5版);陳治國指出,發送文書的原件已經送走,“出土的應該是當時抄寫的備份”(同氏《從里耶秦簡看秦的公文制度》,《中國歷史文物》2007年第1期)。

[4]永田英正關於“文書”的定義是,“所謂文書,其定義是:發信人以向收信人傳達自己的意思或其他情報為目的所作成的書檄。因此,嚴格說來文書應該具備發信人、收信人,所傳達的事項這三大要素。”參見永田氏《居延漢簡研究》第三章《各種簿籍簡牘格式的分析》二“簿籍簡牘與文書”,第266頁,原著1989年日本同朋舍初版,張學鋒中文譯版廣西師範大學出版社2007年7月。

[5]劉瑞《里耶秦代木牘零拾》,參見上揭文。

[6]參見上揭注3。

[7]藤田勝久:《里耶秦簡與秦帝國的情報傳達》,2008年8月湖南省龍山里耶舉辦“里耶秦簡國際討論會”的發表論文。

[8]拙文《關於秦代文書形態與運作流程的考察——以里耶秦牘的分析為基礎》,收錄于《傳統中國研究集刊》第七輯,上海人民出版社,待刊。

[9]邁克爾·魯惟一:《漢代行政記錄 上》(原著初版1967年英國劍橋大學出版,中文譯本廣西師範大學出版社2005年,於振波、車今花譯),第一卷第一章之五“簡牘集成的標準”,20頁。

[10]參見拙文《關於秦代文書形態與運作流程的考察》“8-134正面A、B部分字跡分析表”。

[11]劉瑞《里耶秦代木牘零拾》,“它們不可能是由不同機構在同一件文書上的遞次簽署意見後形成”。上揭注3。

[12]拙文《關於秦代文書形態與運作流程的考察》(上揭注8):“一個官署在收到另一個官署發送過來的文書時,必須有受取文書的記錄。……這種文書的簽收情況,一般都記錄在文書背面的左側。”

[13]里耶秦牘中“某行”例很多,如8-154有“郵人得行”,8-157有“守府快行”。睡虎地秦簡《田律》有律:“近縣令輕足行其書,遠縣令郵行之”。睡虎地秦簡中保留了針對郵傳的專門律令《秦律十八種·行書》,張家山漢簡也有相類似的《行書律》。

[14]筆者以2007年1月最新出版的《里耶發掘報告》為統計依據,上揭注1。

[15]參見《里耶發掘報告》,第179頁,上揭注1。

[16]少內,應該是郡縣內管理錢帳的吏員。《漢書·丙吉傳》有:“少內嗇夫。注:少內,掖庭主府臧之官也。”

[17]籾山明在對里耶文書進行研究時,提出了“主文書”和“副文書”的概念,比如,他將16-5正面洞庭郡守禮給轄下各縣下達命令的文書,規定為“主文書”,而將遷陵縣丞歐給本縣尉的批復文書,規定為“複文書”。参见日本里耶秦简讲读会:《里耶秦简译注》籾山氏在译注前的“解題にかえて”,《中國出土資料研究》第8號,2004年3月(日本東京)。

[18]藤田氏在論及16-5、16-6文書的功能時提出,“木牘所發揮功能的部分,並不是正面為中心內容的行政文書,而是由兩面合起來,按照閱讀順序:1是背面左側的受信,2是正面的正文,3是背面右側的發信(或者轉送)記錄。因此,16-5,16-6木牘,並不是來自上級官府的文書,也不是向下級傳達的文書實物,是縣署處理文書時的一種副本。”(《里耶秦簡與秦帝國的情報傳達》,上揭注7)。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514144.html

以上是关于中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:中国古代史-秦代行政文書管理形態之考察;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/26861.html。

猜你喜欢

- 清朝-清朝时期的宫女住在哪里? 2023-08-14

- 清朝-清朝12位皇帝的牌位还供奉在奉先殿吗? 2023-08-14

- 清朝-清朝时期谁有资格在故宫内骑马乘轿? 2023-08-14

- 清朝-清朝故宫一个宫住几个嫔妃,那么多妃子住得下吗? 2023-08-14

- 朱元璋-朱元璋为什么恨姓蒲的? 2023-08-14

- 中国古代史-“尚方宝剑”是什么剑?为何被赋予皇权的特权? 2023-08-09

- 庆元-南宋“庆元党禁”历史事件介绍 2023-08-09

- 清朝-清朝秘密立储用了几次? 2023-07-21

- 中国古代史-克烈部是蒙古人吗? 2023-07-21

- 岳飞-岳飞用什么打败铁浮屠?岳飞是怎么成功的? 2023-07-21