甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

-

甲骨文,沁水,大邑

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-09-02 11:15

- 小虎历史故事网

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

利用上博簡文字考釋甲骨文一例

(首發)

劉雲

北京大學中文系

(一)上博簡文字

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

楚簡中有一個怪字

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

孔子曰:“吾以《葛A》得氏(祗)[1]初之詩。”[2]

A字形結構奇特,所以大家對此字的興趣很大,討論者眾多。[3]其中以黃德寬、徐在國二先生的說法最具影響力,代表一段時期整體學術水平的《上海博物館藏戰國楚竹書(一——五)文字編》采用了他們的說法,[4]就是明證。下面我們主要討論這二位先生的說法,其他學者的觀點不一一介紹。

黃德寬、徐在國二先生認為:

關於“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

總之,簡文“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

黃、徐二先生的觀點有傳世文獻的支持,有字形上的依據,并且在音理上也可以說得過去,這樣分析,就楚簡中的A來說幾乎無懈可擊。不過我們認為,如果再向上探尋的話,A的構形似乎不是這麼簡單。

我們認為A在甲骨文中的源頭是

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

1.

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

2.

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

3.

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

4.

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

5.

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

前人對這些異體罕有搜羅詳盡者,且多有誤解,或將其視為不同之

中国历史故事还有哪些书

字,或將其歸為一字,但對字形結構分析不恰當。對B做過研究的學者主要有以下幾家:唐蘭先生:

余謂

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

李家浩師:

“尋”字原文作從“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

姚孝遂、肖丁先生:

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

……

另外尚有一些較細微的變化。

745之

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

饒宗頤先生:

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

姚孝遂先生:

《刻辭類纂》將“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

唐蘭先生對“尋”字的考釋已成為古文字考釋的經典之作,是毫無疑問的,其認為

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

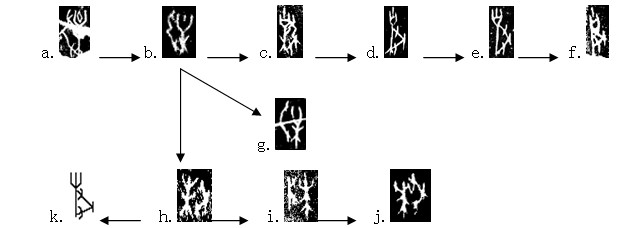

參考學者們的意見,我們認為上揭五類字都是一字之異體,此字從一個象形構件,從尋。下面我們將這五類字的演變脈絡圖示於下:

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

我們認為a是這一系列字的源頭,a與b的差別,只在於木形頂部附著物內部一筆是虛筆還是實筆,而虛筆與實筆在古文字中混用無別是頗為常見的現象。[15]b與c的差別,僅在於木形頂部附著物內部一橫筆的有無和構件左右位置的不同,前一種差別在這兩個字形其他部分具有嚴格對應關系的前提下,是很難說具有區別性的,[16]后一種差別在古文字異體字中十分常見,不贅舉,下文涉及到的這種差別不再說明。c到d的演變方式請參下文(二)所引裘先生的那段話。e是d的進一步省略,即將木形下部表示樹根的兩條斜筆省略掉了。f是在e的基礎上,形體發生斷裂、錯位形成的,它們毫無疑問是一字之異體。a或b將右部頂端的虛點或實點省略掉就是g,這種差別在這兩個字形其他部分具有嚴格對應關系的前提下,也不具有區別性。上揭示意圖出於簡潔考慮,只畫出了 b與g的演變關系。將b右上部的一豎點向下拉長,與其下部的木形主幹相接,h形就形成了。h與i兩形只是木形上部表示樹枝的兩斜筆筆畫方向相反,這也很難說是區別特徵,正如金文中的“𢳎”字,既可以寫作

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

另外,d、e、f對c的省略,k對h的省略,表面上看來只是簡單的省略現象,其實這一省略過程還有另一種因素在起作用。這一點,只要我們仔細觀察一下d、e、f、k所在的4、5兩類字就可以看出一些端倪。 4、5兩類字共出現了六次,這六個字形我們上文都已列出,在這六個字形中,其所從“尋”旁表示人手的部分都緊貼著已經被省略了的木形的頂端和末端。這種現象在其他類別的B中是一例也沒有的,其他類字所從“尋”旁表示人手的部分,上部都大體與木形頂部附著物相齊平,下部有的與木形末端相接,有的相距一段距離。如

中国历史故事集林汉达好旬

果只是簡單的省略的話,不應該有這么整齊的差別存在,這種差別應該是有意為之的。這種差別到底蘊含了什麽意義呢?在道破謎底之前,我們先來看看甲骨文中的“尋”字。甲骨文中的“ 尋”字有一大類作

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

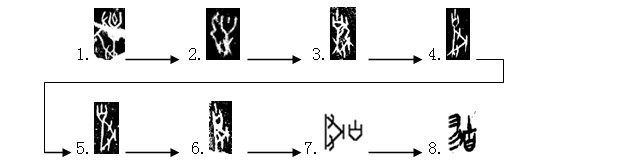

弄清楚了B在卜辭中的各種不同的形體,下面我們來看一下由B到A的具體的演變過程。爲了醒目,我們將這一過程圖示如下:

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

前六種形體的演變關係,我們上文已經分析過了,此不贅述。7是我們構擬出來的一個甲骨文形體,[19]它是6相對獨立的上下兩部份發生進一步挪位后形成的,這種挪位現象在古文字中是十分常見的,不煩舉例。8,即最後一個形體就是A,它是7在戰國時代發生的自然的演變。甲骨文中的“尋”字多作

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

(二)

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

在早期卜辭中有一个字作

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

前人對這一類字的意見分歧較大,論者有以下幾家:

王襄先生疑為“主”字。

葉玉森先生:

火在木上,疑即許書燊字。此从一火,乃燊省。惟

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

商承祚先生:

《說文解字》:“主,鐙中火主也,

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

陳邦懷先生:

疑為朱之初字,上从

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

李孝定先生:

《說文》:“主,燈中火主也,

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

姚孝遂先

中国历史人物故事趣说

生:釋“主”可備一說。卜辭皆為地名,不足以證明其有“火炷”之義。[20]

無論是釋“主”,釋“燊”,還是釋“朱”,各家都沒有拿出充足的證據,不過從文字的發展系列來看,釋“主”、“朱”之說肯定是不正確的。[21]此字之本義是什麽,對應著後世的什麽字,現在似乎還很難給出完美的答案。[22]

不過有一點是可以肯定的,上揭三個字形是同一個字的不同寫法。第一個字與第二個字的區別,只在於木形頂部附著物內部一筆是虛筆還是實筆,虛筆與實筆在古文字中經常混用無別,上文已言之,此不贅述。第三個字形是第二個字形的簡省,即將第二個字形木形上部表示枝葉的兩斜筆省略掉,這種變化在古文字中也很常見,裘錫圭先生有很好的總結:

上引(5)的

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

厘清了C的異體,下面我們再來看一下B與 C的關係。卜辭中B與C,都有大量王在那里田獵的記錄,[24]兩者都是個重要的狩獵地點。B只出現於晚期卜辭中,C只出現於早期卜辭中,兩者在出現時間上具有互補性。B與C在字形上有明顯的傳承關系,C是個象形字,時代在前,B從C尋聲,時代在后。以上種種跡象表明,B 是C的一個加注了聲符“尋”的異體,[25]它們在卜辭中表示同一個地名。以上對B與C的關係的論述,不是我的發明,李學勤與姚孝遂、肖丁先生都曾有過很好的分析,[26]大家可以參看。

(三)根據

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

通過上文的論述,我們可以看出,楚簡中的A與甲骨文中的B、C在字形上有著密切的聯繫,它們當是一字之演變。楚簡中A的出現,為我們進一步探討甲骨文中的B、C 提供了線索。

B、C在卜辭中共出現了七十多次(其中B出現了四十多次,C出現了二十多次),除一小部分因辭殘而語義不明外,其餘絕大部份都用為地名。[27]除上舉情況之外,卜辭中還有兩類字形與C有關,一類作

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

陳夢家先生認為:

大邑商在沁陽田獵區,……b.丁未卜王才 B貞,王其入大邑商

別二巖間

……

由b.辭則知B為入大邑商之近邑。[31]

李學勤先生認為:

……它(引者按:“它”指B)是大邑商的入口之一,如:

丁未卜王在B貞,王其入大邑商,亡

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

《通》別2巖間[五]

上節曾談到五期出征卜辭多在商卜,而下版記:

……

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

《後》上10,16[五]

當即因B居商西南界出口處之故。“B”是與駕船有關的動詞,如《侯》3[三1]卜“王其B舟”,所以B可能是沁水上的津渡之一。[32]

姚孝遂、肖丁先生認為:

根據卜辭的記載,B與宮、榆、

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

李家浩師認為:

“尋”(引者按:“尋”指B)還跟“溫”同版:

王其

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

辛巳卜,翌日壬王其

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

“溫”在今河南溫縣西。在古代位於溫縣南約五十里的鞏縣有一個地名叫 “鄩”。《左傳》昭公二十三年“二師圍郊,癸卯,郊、鄩潰”,杜預注:“河南鞏縣西南有地名鄩中。郊、鄩二邑,皆子朝所得。”疑卜辭的“尋”當讀作“鄩”。[34]

根據以上學者對卜辭的分析,我們可以初步斷定,B(C)鄰近於大邑商,并且其即使不是“沁水上的津渡之一”,也必是沁水附近的某個地方。這個結論只是給了我們關於B(C)的一個大體的范圍,至於B(C)具體在哪里,對應著后世的什么地方,還很難斷言。李師為B(C)找到了一個具體的地方,認為B(C)就是位於溫縣南約五十里的鞏縣的“鄩”。李師的這一說法顯然是以B從“尋”聲為突破口的,B從“尋”聲,顯然與同從“尋”聲的“鄩”聲音相同或十分相近,可以通假。這一說法雖然照顧到了B與“溫”相距不遠的情況,但是卻沒有照顧到B與“喪”、“雍”、 “

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

從圖上我們可以看出,“鄩”雖距“溫”不是太遠,但距“喪(鄂)”、“雍”等地已有相當距離。此圖上的“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

此田獵區以沁陽為中心,西不過垣曲縣東之邵源鎭,東及於原武,北界為獲嘉、修武、濟源,南以大河為界。[37]

“鄩”在黃河之南,已超出沁陽田獵區的南界,而B(C)屬於沁陽田獵區。綜合以上情況,可見將B(C)讀為“鄩”不是太合適。那么B(C)究竟是后世的什么地方呢?卜辭本身似乎很難回答我們這個問題。楚簡中讀法比較確定的A的出現為我們重新考慮這個問題提供了一個線索。

楚簡中A讀為“覃”,那么卜辭中的B(C)會不會也讀為“覃”呢?我們認為這種可能性是很大的,因為古人的用字習慣是有很大的穩定性的。如出土文獻中,從甲骨文一直到武威漢簡,都有用“埶”為“設”的現象,而且此現象在傳世文獻中也屢見不鮮。[38]我們上文已提到,卜辭中“B舟”可以寫作“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

《春秋》莊公十年中記錄有一個古譚國:“冬十月,齊師滅譚,譚子奔莒。”《左傳》於此條經文下言:“齊侯之出也,過譚,譚不禮焉。及其入也,諸侯皆賀,譚又不至。冬,齊師滅譚,譚無禮也。譚子奔莒,同盟故也。”《世本·氏姓篇》:“(譚)國在濟南,為齊所滅。”這是古譚國在先秦史書上留下的極少的一點記錄,但這已很明確地透露出一個信息,就是古譚國應該在今天的山東省境內。這一點在后世的《春秋左傳正義》、《水經注》、《通典》、《路史》中都有記載,并且已經被考古發現所證實。[41]古譚國在今山東省,顯然與我們所說的B(C)的地理位置相差太遠,B(C)不可能是此古譚國。

在《尚書·禹貢》中還有一個與地名有關的“覃”字:“冀州。既載壺口,治梁及岐。既修太原,至于岳陽。覃懷厎績,至于衡漳。”關於這個“覃”字,千百年來眾學者爭議不休,莫衷一是。劉起釪先生對這場公案有一個簡略的總結,今轉引於下:

“覃懷”鄭玄注:“懷縣,屬河內。”(《夏本紀·集解》引)偽《孔傳》:“覃懷,近河地名。”《孔疏》:“《地理志》河內郡有懷縣,在河之北,蓋‘覃懷’二字共為一地。”曾旼云:“覃懷,平地也。當在孟津之東,太行之西,淶(當作沁)水出乎其西,淇水出乎其東。”(《蔡傳》引)《尚書後案》以為其地平衍易受河患。郭豫才《覃懷考》以為“覃”與“沁”同音,即沁水。懷地為沁水所縈回,故合稱 “覃懷”(《禹貢半月刊》三卷六期)。辛樹幟先生以為此釋不合。大抵沁水為此地患,需要治理,而禹已治理致其功(詳《叢考》)。[42]

從上揭前賢的論述來看,雖然大家的具體觀點略有差異,但都一致認為“覃”、“懷”兩字共表一地,也就是后世的“懷”。“覃懷”與后世的“懷”有密切的關系,這是毋庸置疑的,但將“覃懷”直接與“懷”對應的話,我們會遇到一系列難以解決的問題,就是為什么“覃懷”可以省稱為“懷”,“覃懷”的來源又是什么。

關於“覃懷”的來源,郭豫才先生認為“覃”與“沁”同音,“覃懷”的意思就是懷地為沁水所縈回。我們認為這種說法是靠不住的。我們認為“覃懷”是兩個地名,一個為“覃”,一個為“懷”,這兩地相距甚近,所以古人將這兩地連言。隨著后世社會的發展,這兩地可能合而為一了,所以后世建制之時但以其中的一個地名“懷”稱呼此地,而“覃”地就在此地消亡了。

我們認為甲骨文中的B(C)就應該讀為“覃懷 ”之“覃”。“懷”位於今河南省武陟縣西南,地處太行山以南、黃河以北的沁水西岸,“覃”、“懷”相距極近,那么 “覃”也應該就在附近,這一區域正與我們上文指出的B(C)所處的大體範圍相吻合。這樣,讀B (C)為“覃懷”之“覃”就沒有地望上的問題了。

下面我們再來看一下卜辭中與B(C)有密切關係的一個地名“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

它[引者按:“它”指B(C)]是大邑商的入口之一……

……

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

……

丁丑卜在

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

&nbs p; 《菁》10,3[五][43]

另外,《小屯南地甲骨》中也有能證明B(C)與“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲子卜,貞:王其

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

乙丑卜,貞:王其

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

“甲子”

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

據陳夢家先生考證,“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

我們讀B(C)為“覃”,陳先生讀“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

陳先生讀“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

“鬼”聲字與“褱”聲字聲音極近。上博簡《季康子見於孔子》22號簡中的“懷”字從心褢聲,“褢”從“鬼”聲,“懷”從“褱”聲。《詩·小雅·小弁》:“譬彼壞木,疾用無枝。”《說文解字·疒部》、《玉篇·疒部》引“壞”作“瘣”。“壞”從“褱”聲,“瘣”從“鬼”聲。《周禮·秋官·朝士》:“ 面三槐,三公位焉。”鄭玄《注》:“槐之言懷也。”“槐”從“鬼”聲,“懷”從“褱”聲。

綜上所述,“叀”聲字與“鬼”聲字可通,“鬼”聲字與“褱”聲字可通,所以“叀”聲字與“褱” 聲字可通。可見,陳先生讀“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

附記:本文初稿蒙李家浩師審閱指正,二稿在西南大学2009全国博士生学术论坛中幸蒙劉釗先生審閱,并提出寶貴意見,王子揚、劉洪濤、莫伯峰諸兄及袁瑩師妹在本文的寫作過程中亦多有指教,謹致謝意。

[1] 陳劍:《〈孔子詩論〉補釋一則》,《國際簡帛研究通訊》第二卷第三期第10頁,2002年1月。

[2] 馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(一)》圖版第28頁,釋文考釋第145頁,上海:上海古籍出版社,2001年11月。

[3] 李天虹:《〈葛覃〉考》,《新出簡帛研究》第103-104頁,北京:文物出版社,2004年12月;何琳儀:《滬簡〈詩論〉選釋》,《上博館藏戰國楚竹書研究》第249頁,上海:上海書店出版社,2002年。又載於《新出楚簡文字考》第 135頁,合肥:安徽大學出版社,2007年3月;黃德寬、徐在國:《〈上海博物館藏戰國楚竹書(一)孔子詩論〉釋文補正》,《安徽大學學報》2002年第2期。又載於《新出楚簡文字考》第99-100頁,合肥:安徽大學出版社,2007年3月。

[4] 李守奎、曲冰、孫偉龍:《上海博物館藏戰國楚竹書(一——五)文字編》第166頁,北京:作家出版社,2007年12月。

[5] 黃德寬、徐在國:《〈上海博物館藏戰國楚竹書(一)孔子詩論〉釋文補正》,《安徽大學學報》2002年第2期。又載於《新出楚簡文字考》第99-100頁,合肥:安徽大學出版社,2007年3月。

[6] 《合集》指《甲骨文合集》,《小屯》指《小屯南地甲骨》,下仿此,不另注。

[7] 姚孝遂先生主編的《殷墟甲骨刻辭類纂》將此字摹為

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

[8] 《殷墟甲骨刻辭類纂》510頁所摹《懷特氏等收藏甲骨文集》1448中的此類字,漏摹了頂部的一豎筆,造成了一種新的形體,其實從拓片上看,這一豎筆還是很清楚的,只是它的周圍有些泐痕而已,原拓作

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

[9] 古文字詁林編纂委員會:《古文字詁林》第三冊第587頁,上海:上海世紀出版集團、上海教育出版社,1999年12月。

[10] 李家浩:《戰國幵陽布考》,《古文字研究》第二十五輯第392頁,北京:中華書局,2004年10月。

[11] 姚孝遂、肖丁:《小屯南地甲骨考釋》第177頁,北京:中華書局,1985年8月。

[12] 于省吾主編:《甲骨文字詁林》第1365頁,北京:中華書局,1996年5月。

[13] 同上注。

[14] 根據饒宗頤先生所指出的“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

[15] 劉釗:《古文字構形學》第28-31頁,福州:福建人民出版社,2006年1月。

[16] 劉釗:《古文字構形學》第32-36頁,福州:福建人民出版社,2006年1月。

[17] 容庚:《金文編》第775頁,北京:中華書局,1985年7月。

[18] 容庚:《金文編》第774頁,北京:中華書局,1985年7月。

[19] 當然,我們構擬的7也有可能出現於其他文字載體中,不一定是甲骨文,此處只是爲了論述方便,才將7構擬為甲骨文的。

[20] 于省吾主編:《甲骨文字詁林》第1364頁,北京:中華書局,1996年5月。

[21] 請參看黃德寬先生主編的《古文字譜系疏證》第981-982頁“主”字和第1091-1093頁“朱”字,北京:商務印書館,2007年1月。

[22] 我們有一個不成熟的想法,就是認為此字是表示“榛子”的“榛”的象形初文,聊記於此。

[23] 裘锡圭:《釋殷墟甲骨文裏的“遠”“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

[24] 姚孝遂主編:《殷墟甲骨刻辭類纂》第509- 510頁,北京:中華書局,1989年1月。

[25] “加注音符而成的形聲字跟原來的表意字,一般是一字異體的關系” ,見裘錫圭先生所著《文字學概要》第152頁,北京:商務印書館,1988年8月。這種情況可參甲骨文中的“鳳”字,其既有象形的寫法,又有加注凡聲的寫法。

[26] 李學勤:《李學勤早期文集》第179頁,石家莊:河北教育出版社,2008年1月。姚孝遂、肖丁:《小屯南地甲骨考釋》第177頁,北京:中華書局,1985年8月。

[27] 姚孝遂主編:《殷墟甲骨刻辭類纂》第509- 510頁,北京:中華書局,1989年1月。《小屯》2296和《侯家莊出土之甲骨文字》3中都有“王其B舟”的記錄,其中B用為動詞。後者轉引自李學勤先生所著《文物中的古文明》第151-152頁,北京:商務印書館,2008年10月。

[28] 姚孝遂主編:《殷墟甲骨刻辭類纂》第474 頁、第478頁,另外,這類字還以與“京”字合文的形式見於第742-743頁,北京:中華書局,1989年1月。

[29] 見於《甲骨文合集》1087、1088正、1089,此類形體亦見於金文,作

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

[30] 于省吾主編:《甲骨文字詁林》第1953- 1956頁、第487頁,北京:中華書局,1996年5月。

[31] 陳夢家:《殷墟卜辭綜述》第257頁,北京:中華書局,1988年1月。

[32] 李學勤:《李學勤早期文集》第179頁,石家莊:河北教育

林汉达中国历史故事集图画

出版社,2008年1月。[33] 姚孝遂、肖丁:《小屯南地甲骨考釋》第177頁,北京:中華書局,1985年8月。

[34] 李家浩:《戰國幵陽布考》,《古文字研究》第二十五輯第392-393頁,北京:中華書局,2004年10月。

[35] 李學勤:《李學勤早期文集》第179-180頁,石家莊:河北教育出版社,2008年1月。

[36] 譚其驤:《中國歷史地圖集》第一冊第13- 14頁,北京:中國地圖出版社,1987年4月。

[37] 陳夢家:《殷墟卜辭綜述》第262頁,北京:中華書局,1988年1月。

[38] 請參看裘錫圭:《釋殷墟甲骨文裏的“遠”“

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

[39] 詹鄞鑫:《近取諸身、遠取諸物——長度單位探源》,《華東師范大學學報》(哲學社會科學版)一九九四年第六期;又載於其所著《華夏考——詹鄞鑫文字訓詁論集》,北京:中華書局, 2006年12月。

[40] 卜辭中B(C)與“覃”聲字有通用關系這一點,蒙王子揚兄提醒。

[41] 梁思永等:《城子崖》,中央研究院历史语言研究所,1934年。

[42] 劉起釪:《尚書校釋譯論》第533-534頁,北京:中華書局,2005年4月。

[43] 李學勤:《李學勤早期文集》第179頁,石家莊:河北教育出版社,2008年1月。

[44] 姚孝遂、肖丁:《小屯南地甲骨考釋》第172頁,中華書局,1985年8月。

[45] 陳夢家:《殷墟卜辭綜述》第308頁,北京:中華書局,1988年1月。

[46] 睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》圖版第84頁,釋文註釋第169-170頁,北京:文物出版社,1990年9月。

[47] 抱小(蔡偉):《簡帛拾遺》,國學網,http://www.guoxue.com/newbook/gx/020.htm。

[48] 方勇:《讀岳麓秦簡札記一則》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網,2009年5月19日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=794。

点击下载附件:

甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/04/511289.html

以上是关于甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:甲骨文-劉雲:利用上博簡文字考釋甲骨文一例;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/28840.html。

下一篇:义和团-柴五郎对侵华战争的看法

猜你喜欢

- 历史-武丁把妇好杀了?史料记载并不是这样的 2023-08-14

- 中国历史-妇好:中国历史上第一个有史记载的女将军 2023-10-17

- 甲骨文-我国目前已知最早的比较成熟的文字 商代甲骨文的介绍 2023-10-14

- 历史-总以为她是神话人物 没想到发现了她的墓葬! 2023-10-12

- 历史-妇好是怎么死的?揭秘妇好的死亡真相? 2023-10-12

- 夏朝文字-夏朝有文字吗?中国古代夏朝的文字存在证据 2023-10-12

- 夏王桀-美人计加苦肉计 一男一女两人如何颠覆夏朝? 2023-10-11

- 中国历史-中国历史上第一个有史记载的女将军是谁 2023-10-10

- 商高宗-武丁妻子:一生四嫁能征惯战的奇女子妇好 2023-10-10

- 中国古代史-我国古代史上五位著名女将 居然没有花木兰 2023-10-09