官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

-

官印,古文字研究,文化,古玺汇编

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-09-06 12:45

- 小虎历史故事网

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

战国官印考释两篇

刘洪涛

北京大學

摘要:本文由考释战国官印的两篇短文组成。第一篇考释上海博物馆所藏的楚国二合官印,把印文过去误认作两个字的字改释为“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

关键词:官印;虞;伺;选矿

一、释

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

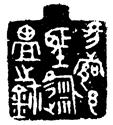

刘正成先生主编《中国书法全集92·篆刻编·先秦玺印》著录的105号印是一纽楚系二合印,现藏上海博物馆。我们把印文揭示于下:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

孙慰祖先生把印文释写为“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

古文字“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

或在“鱼”旁左右加对称的羡笔,又在竖画上加一点或一横,使下部变作“火”字形:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

有的则加两横画,如下引古玺“鱼”字:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

这两个“鱼”字下部所从的“火”已经同上面的笔画写断开。“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

根据我的理解,印文的这个字应该原作如下之形:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

上部从“虍”,下部跟上引诸字所从之“鱼”的写法相近,可见应该释为“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

徐王粮鼎铭(《集成》2675)“鱼”字作:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

写法与此相近。古文字“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

可证我们的看法是有根据的。第二,弧形笔画内的U字形笔画两侧有两对对称的笔画,其中上面一对借用边框表示。我们上面所作的摹本就是按照这种理解摹写的。古文字“鱼”所从的这对对称的笔画有时连笔写作一横,例如下引“鲁”字:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

上引徐王粮鼎铭的“鱼”字,是这类写法的中间环节,对称的笔画已经连接,只要再把笔画拉直就变作一横了。因此,这个字原本也可能是作下引之形的:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

不管原作哪种字形,都是借用玺印的边框作为笔画的。邬可晶先生看过本文初稿后,认为这个字所从之“鱼”弧形笔画内的U字形笔画两侧只有一对对称的笔画,并未借用边框作为笔画。这种可能也是存在的。第三,下部所从比“火”字形多出一对对称的笔画。但上引徐王粮鼎铭的“鱼”字也比一般

中国历史人物张飞的故事

写法的“鱼”四年级中国历史故事书内容

多出一笔,此多出两笔并不奇怪,也应是羡笔,可与战国文字“光”、“尗”、“褢”等字所从的两对对称笔画比较(何琳仪2003:261-262)。因此,把印文此字释为“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

郭店竹简《缁衣》6号有下引之字:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

上从“亡”中从“木”下从“水”。上博竹简《缁衣》4号与之对应的字作“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

《古玺汇编》1650号“左吴”官印,吴振武先生(1991)读为“左虞”,认为是掌管山泽之官。本文所讨论的“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

中国历史英雄人物故事简短

作“虞”。如果进一步分析,“虞”、“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

中国历史孙膑魏王的小故事

虞官主要有二,一是山虞,一是泽虞,分别是掌管山林和川泽的职官。《周礼·地官》对它们的具体职掌有详细的记载,《山虞》说:山虞掌山林之政令,物为之厉而为之守禁。仲冬斩阳木,仲夏斩阴木。凡服耜,斩季材,以时入之。令万民时斩材,有期日。凡邦工入山林而抡材,不禁。春秋之斩木不入禁。凡窃木者,有刑罚。若祭山林,则为主,而修除且跸。若大田猎,则莱山田之野,及弊田,植虞旗于中,致禽而珥焉。

又《泽虞》说:

泽虞掌国泽之政令,为之厉禁,使其地之人守其财物,以时入之于玉府,颁其馀于万民。凡祭祀、宾客,共泽物之奠。丧纪,共其苇蒲之事。若大田猎,则莱泽野,及弊田,植虞旌以属禽。

《古玺汇编》5562号“中阳都吴(虞)王勹(?)”印、《中国书法全集92·篆刻·先秦玺印》419号“易都吴(虞)”印等,都是燕国地方上的虞官所用的印。此“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

二、释

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

《古玺汇编》著录的0198号印是一枚典型的齐国官印,据传出自山东沂水,现藏中国国家博物馆。下面先把印文揭示于下:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

我们要讨论的是第四字的释读。第四字原作下引之形:

A

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

清人宋书升(1989)释为“埾”, 今人则多释为“圣”(李学勤1959;曾宪通1995;何琳仪1998;张振谦2008;孙刚2010)。我们认为,这个字应该释写作“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

古文字中的“𦣞”一般都用作偏旁,主要有以下几种写法(金文未注明具体著录者均出自《金文编》,下同):

a1

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

a2

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

a3

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

a4

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

b1

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

b2

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

b3

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

b4

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

c1

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

c2

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

c3

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

d1

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

d2

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

a1是“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

古文字中有下引二字,我们认为也是从“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

旧或分别释为“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

《玺汇》0198号的A,上部左侧所从类似“耳”字形的笔画,与c2、c3的后一种写法、a3的前一种写法以及上引“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

1976年陕西扶风庄白一号窖藏出土的西周微氏青铜器群中,有作册斦所作的一套青铜酒器,铭文内容相同,《殷周金文集成》分别著录为6002、9303、9895三号。铭文中有下揭之字:

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

一般都释为“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

我们认为,“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

金女士关于“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

A作“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

《玺汇》0198号印文为“昜(阳)都邑伺

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

参考文献

葛英会 1991 《战国齐“徙甿”玺与爰土易居》,《中国历史博物馆馆刊》第15-16期,页43-46。

何琳仪 1998 《战国古文字典》,中华书局,页1539。

何琳仪 2003 《战国文字通论(订补)》,江苏教育出版社。

金美京 2007 《释西周作册斦诸器铭文的“伺”》,韩国中语中文学会《中语中文学》40辑,页65。

李家浩 2006 《释上博战国竹简〈缁衣〉中的“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

李学勤 1959 《战国题铭概述(上)》,《文物》7期,页53;收入《李学勤早期文集》,河北教育出版社,2008年,页307。

刘正成主编 2003 《中国书法全集》第92卷,荣宝斋出版社。

罗福颐主编 1981 《古玺汇编》,文物出版社。

裘锡圭 2004 《谈谈上博简和郭店简中的错别字》,《新出土文献与古代文明研究》,上海大学出版社,页77;收入《中国出土文献十讲》,复旦大学出版社,2004年,页308-309。

施谢捷 1995 《吴越文字汇编》,江苏教育出版社,1998年。

宋书升 1989 《〈续齐鲁古印攈〉序》页4-5,载郭裕之《续齐鲁古印攈》,上海书店。

孙 刚 2010 《齐文字编》,福建人民出版社,页305。

汤馀惠 1986 《略论战国文字形体研究中的几个问题》,《古文字研究》第十五辑,中华书局,页29、31-32。

王 晖 2005 《作册旗器铭与西周分封赐土礼仪》,《中国历史文物》1期,页14-15。

吴振武 1991 《战国玺印中的“虞”与“衡鹿”》,《江汉考古》第3期,页85-87。

吴振武 2006 《说徐王粮鼎铭文中的“鱼”字》,《古文字研究》第二十六辑,中华书局,页224-229。

于省吾 1979a 《释

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

于省吾 1979b 《释具有部分表音的独体象形字》,《甲骨文字释林》,页435-443。

曾宪通 1995 《论齐国“

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇

张振谦 2008 《齐系文字研究》,安徽大学博士学位论文(指导教师:黄德宽教授),页317。

赵平安 2003 《战国文字中的盐及相关资料研究》,《华学》第六辑,紫禁城出版社,页107-113;又《考古》2004年第8期,页56-61;收入《新出简帛与古文字古文献研究》,商务印书馆,2009年,页131-142。

朱德熙 1979 《战国匋文和玺印文字中的“者”字》,《古文字研究》第一辑,中华书局,页119;收入《朱德熙古文字论集》,中华书局,1995年,页111。

附记:本文及另外一篇有关玺印文字的考释文章曾请李家浩师、吴振武先生、施谢捷先生等多位师友审阅指导,名单太长,请恕不能一一列举,在此一并致谢!

点击下载附件:

, , , ,

(责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/04/509010.html

以上是关于官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:官印-劉洪濤:戰國官印考釋兩篇;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/30786.html。

猜你喜欢

- 八大山人-朱耷为什么叫八大山人的名字由来 2023-08-14

- 元宵节的习俗-元宵节是为了纪念哪位历史人物?为什么要纪念他? 2023-08-09

- 元宵节的习俗-元宵节晚上做什么?元宵节有哪些习俗? 2023-08-09

- 七夕节-古代的七夕节相互都送什么礼物? 2023-08-09

- 武修文-武修文和武敦儒的结局盘点 2023-08-09

- 觉远大师-觉远大师是扫地僧吗?扫地僧到底是谁 2023-08-09

- 文化-揭开古代古人们的乳名文化:“老子”或是乳名 2023-10-22

- 孙悟空-如来佛抓住了孙悟空 为何却轻轻压在五行山下? 2023-10-22

- 花木兰-花木兰原来不是人?唐代救世天尊下界化作女身! 2023-10-22

- 如来佛祖-解密:西游中如来佛祖炼制的最强法宝是什么? 2023-10-22