文物-劉釗:“臿”字源流考

-

文物,金文,曾侯乙

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-09-07 07:06

- 小虎历史故事网

文物-劉釗:“臿”字源流考 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,文物-劉釗:“臿”字源流考是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:劉釗:“臿”字源流考

“臿”字源流考

劉釗

復旦大學出土文獻與古文字研究中心

古文字研究的一項重要工作,從文字形體發展演變的正序說,就是要不斷在古文字中的不識字與後世的已識字之間建立聯繫,找尋古文字中的不識字與後世已識字的對應關係;從文字形體發展演變的倒序說,就是要不斷將後世的已識字逆推上溯,盡量在古文字中找尋到其原始形態,並解釋其形體的構造理據和發展演變脈絡。本文即以“臿”字的考釋和梳理為個案,凸顯這一工作的作用和意義。

臿字《說文》列在卷七“臼”部,《說文》的訓釋說:

臿,舂去麥皮也。(小徐本無“也”字)从臼,干所以臿之。(小徐本作“從臼、干聲”)[1

中国历史故事的开端

]《說文》另有从“臿”為偏旁的如下幾個字:

1、鍤,郭衣鍼也。从金、臿聲。

2、㞚,從後相臿也。(小徐本無“也”字)从尸、从臿。(小徐本作“從尸、臿聲”)

3、歃,歠也。(小徐本無“也”字)从欠、臿聲。《春秋傳》曰:歃而忘。

4、㛼,疾言失次也。从女、臿聲。讀若懾。

5、插,刺肉也。(小徐本“肉”作“內”)从手、臿。

《說文》對“臿”字的說解讓人很困惑,首先“舂去麥皮也”的訓釋就讓人難以理解,因為“臿”字本身和目前已知从“臿”的所有字,在古書中似乎都沒有用為“舂”一類意思的例子。[2]其次《說文》對“臿”字結構的解釋也很可疑,從古文字字形和在古漢語中的用法看,“干”的本義應為“盾牌。“盾牌”怎麼會用於“臿(插)之”呢?古音“干”在元部,“臿”在葉部,音並不近,“臿”从“干”聲也讓人難以接受。所以不論是按大徐本從會意的角度來解釋,還是按小徐本從形聲的角度來解釋,《說文》對“臿”字的訓釋都讓人不解。

曾侯乙墓竹簡中有如下一字:

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

對於此字的考釋學術界有兩種意見,一種意見如《曾侯乙墓》一書所附由裘錫圭、李家浩兩位先生撰寫的《曾侯乙墓竹簡釋文與考釋》注19謂:

此字亦見於11號簡,原文作

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

湯餘惠先生主編的《戰國文字編》採用此說將此字隸定作“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

在這兩種意見中,我們認為第一種意見是正確的。《說文》說:“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

古文字中寫成“臼”字形的一類字形,並非全都表示“杵臼”的意思,而是有三種表現意象:[6]一是表示“杵臼”之“臼”,如“舂”字从“臼”為義符,“舊”字从“臼”為聲符;二是表示“凵”,如“臽”字从“臼”,像人陷入坑坎形。臼的形狀本來與坑坎的形狀就相同,所以可以用同一個形體來表示;三是表示某一窪陷處,如“鑿”字作“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

按王氏之說失之武斷,《廣韻》就收有“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

信陽楚簡2—023 有如下一字:

1、

文物-劉釗:“臿”字源流考

2、

文物-劉釗:“臿”字源流考

字左旁从“木”,右旁不甚清楚,但下部从“臼”可以肯定。何琳儀先生將其隸定為“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

曾侯乙墓簡簡2說“一箙,彔(綠)魚,

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

曾侯乙墓簡簡11說“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

溫縣盟書T1K1-3589有如下一個人名:

文物-劉釗:“臿”字源流考

原釋文釋為“樴韓”二字。[13]按第一字左旁為“木”,右旁上从“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

以上考釋并解釋了戰國文字資料中的“臿”字,在這之前的古文字資料中有無“臿”字呢?下邊讓我們來看三例西周金文的例子。

格伯簋銘文中有寫成如下之形的一個字:

1、

文物-劉釗:“臿”字源流考

2、

文物-劉釗:“臿”字源流考

3、

文物-劉釗:“臿”字源流考

4、

文物-劉釗:“臿”字源流考

5、

文物-劉釗:“臿”字源流考

6、

文物-劉釗:“臿”字源流考

此字亦見於逆鐘,寫作如下之形:

7、

文物-劉釗:“臿”字源流考

上列7個字形1—5都有一些省變,只有6最為完整。字下部从“皿”,上部从“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

對於“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

釁从

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

劉心源隸定為“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

針對劉心源之說高田忠周指出:

又

文物-劉釗:“臿”字源流考

李孝定總結諸家之釋說:

阮氏釋“盂”,上所从與“于”字迥異,實乃从

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

李孝定指出字从“倒矢”和皿上从兩點至為關鍵。以上所引諸家之說得失參半,尤其是都誤認為字所从之“皿”為“血”之省,誤信《說文》臿字从“干”之說,沒有注意到字本从“臼”是明顯的不足。不過孫詒讓引嚴可均釋“插”和劉心源釋“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

逆鐘的“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

1991年,在陜西省扶風縣齊家村村東發現一處墓地,其中時代相當於西周中期的五號墓出土了11件青銅器,在其中四件器上有如下一個用為人名的字:

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

著錄這些器的《周原出土青銅器》一書對該字有兩種隸定,[17]一種是在標明器名時隸定作“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

這個字左旁所从之“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

字从“倒矢”,从“臼”,从“欠”,郭沫若隸定作“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

用為農具義的“臿”字在漢代寫作:

文物-劉釗:“臿”字源流考

因為“臿”為木柄金屬頭,故在漢簡中又从“木”或“金”為義符寫作如下之形(1—12从“木”,12—16从“金”):

1、

文物-劉釗:“臿”字源流考

2、

文物-劉釗:“臿”字源流考

3、

文物-劉釗:“臿”字源流考

4、

文物-劉釗:“臿”字源流考

5、

文物-劉釗:“臿”字源流考

6、

文物-劉釗:“臿”字源流考

7、

文物-劉釗:“臿”字源流考

8、

文物-劉釗:“臿”字源流考

9、

文物-劉釗:“臿”字源流考

10、

文物-劉釗:“臿”字源流考

11、

文物-劉釗:“臿”字源流考

12、

文物-劉釗:“臿”字源流考

13、

文物-劉釗:“臿”字源流考

14、

文物-劉釗:“臿”字源流考

15、

文物-劉釗:“臿”字源流考

16、

文物-劉釗:“臿”字源流考

其中2、5所從之“臿”上部已經訛成了“干”,而其他大部分形體上部都訛成了類似“止”形,使“臿”字整體看上去像是“齒”字。其中10所從之“臿”,又寫得與戰國文字中的“匘”字很接近。最後一個形體16的照片不甚清楚,“鍤”字右旁的“臿”更是模糊。《江陵鳳凰山西漢簡牘》一書中的摹本作“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

徐在國先生編的《傳抄古文字編》引《集篆古文韻海》有如下“臿”字和從“臿”的字:

臿:

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

歃:

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

插:

文物-劉釗:“臿”字源流考

其中除“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

中国历史五百个故事

基礎上演變出的一種俗體。後世的楷書字形中也是這兩種寫法共存,如“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

“臿”字俗體“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

《字彙補》阜部收有“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

從以上對“臿”字俗體的分析可知,“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

《集韻》有“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

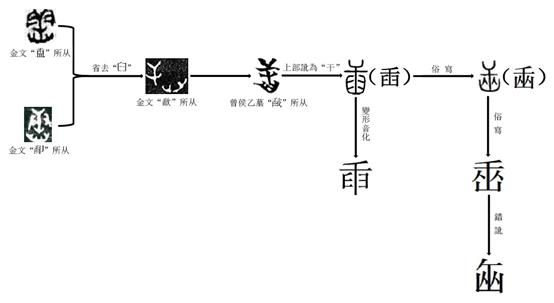

下邊將以上通過考證得出的“臿”字的字形演變源流圖示如下:

文物-劉釗:“臿”字源流考

附記:本文初稿曾給張小艷、梁春勝、白于藍、鄔可晶、謝明文、張傳官、任攀諸同仁看過,蒙諸位提供資料,指正錯誤,使筆者受益多多,在此一併致以衷心的感謝。

本文原刊於中國古文字研究會、中山大學古文字研究所編《古文字研究》(第三十輯)(中華書局,2014)第592-600頁。

[1] 本文所引《說文》,皆採用施謝捷先生的《說文解字》精校版電子文本,但個別字的斷句與其有不同。

[2] 《說文》對“臿”字的訓釋,懷疑與對“

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

[3] 湖北省博物館編《曾侯乙墓》503頁,文物出版社1989年。

[4] 李守奎編著《楚文字編》205頁,華東師範大學出版社2003年。

[5] 何琳儀著《戰國古文字典》514頁,中華書局1998年。

[6] 除此三種意象外,古文字中的“齒”字亦可訛變為“臼”。此點蒙白于藍先生提示。

[7] 梁春勝、張小艷在給筆者的信中指出:“表‘盡’、音呼洽切的‘

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

文物-劉釗:“臿”字源流考

[8] 何琳儀著《戰國古文字典》1437頁,中華書局1998年。

[9] 李家浩《信陽楚簡中的“杮枳”》,《簡帛研究》第二輯,法律出版社1996年,1—11頁。

[10] 鵬宇《

中国历史故事的议论文

曾侯乙墓竹簡文字集釋箋證》32頁,華東師範大學碩士論文(指導教師:劉志基),2010年。[11] 與“臿”音近的幾個字蒙鄔可晶先生提示。

[12] 參見蕭聖中《曾侯乙墓竹簡釋文補正及車馬制度研究》62—63頁的相關引述,科學出版社2011年。

[13] 此條材料尚未正式公佈,蒙郝本性先生和魏克彬先生惠允提前使用,謹此致謝。

[14] 此條材料蒙謝明文先生提示。

[15] 以上有關“

文物-劉釗:“臿”字源流考

[16] 張政烺著、朱鳳瀚等整理《張政烺批註<兩周金文辭大系考釋>》圖版上編193頁,中華書局2011年。

[17] 曹瑋主編《周原出土青銅器》,巴蜀書社2005年。

[18] 陳斯鵬、石小力、蘇清芳編著《新見金文字編》282頁,福建人民出版社2012年。

[19] 此一字形資料蒙謝明文先生提示。

[20] 郭沫若《兩周金文辭大系圖錄考釋》124頁,日本求文堂1935年。

[21] 李孝定、周法高、張日昇編著《金文詁林附錄》2583頁,香港中文大學出版社1977年。

[22] 湖北省考古研究所編《江陵鳳凰山西漢簡牘》157頁,中華書局2013年。

[23] 裘錫圭著《裘錫圭學術文集》第二卷91頁,復旦大學出版社2012年。

[24] 張涌泉《漢語俗字叢考》823—824頁,中華書局2000年。

点击下载附件:

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/04/508603.html

以上是关于文物-劉釗:“臿”字源流考的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:文物-劉釗:“臿”字源流考;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/31152.html。

猜你喜欢

- 敦煌壁画-张大千当年不仅疯狂破坏敦煌壁画 还带走了文物? 2023-10-22

- 考古-宋朝女子的内衣是什么样的?又是怎样穿着的 2023-10-20

- 中国古代史-古剑千年锋利不锈 中国古人到底有多牛 2023-10-19

- 武则天-揭秘武则天无头石像、无字碑乾陵陵墓之谜 2023-10-19

- 盗墓-j解密:古代盗墓贼最常用的工具有哪些? 2023-10-16

- 考古-项羽背黑锅?火烧阿房宫纯属误传 2023-10-16

- 中国古代史-盗墓贼无孔不入 清朝古墓屡遭洗劫 2023-10-16

- 木乃伊-最著名木乃伊头发追回 世界最著名文物归还案例 2023-10-16

- 马王堆女尸-揭秘马王堆女尸辛追为何能保存两千多年不腐 2023-10-16

- 文物-十三爷爱新觉罗胤祥古墓神道遭重车破坏 2023-10-16