中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

-

中国土地制度,秦晖,江苏经济,依附理论,社会关系

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-08-06 18:15

- 小虎历史故事网

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:秦晖:中国近世佃农的独立性研究

提 要:近代以来,不同学者根据不同的理论出发,对中国佃农的独立性有不同的解读和判断,真正从实际调查材料出发所进行的实证还是比较少而且薄弱的。根据近代以来对中国地主与佃农之间关系的各种实际观察和调查资料,中国近世佃农的独立性并不像以往通常所认为的那样薄弱。而佃农对于地主之依附性的存在,一则由于经济方面的原因,如生产资料的不足等,二则由于知识的缺乏。

原载/《文史哲》2011年第2期,第104-115页

传统史学理论往往认为,中国传统社会的佃农属于被压迫和被剥削的阶层,其人身和经济都是依附于地主的。而经济学界的观点却与之相反,认为佃农的产生仅仅是一种经济上的原因,主佃之间除了经济上的合约关系之外,并无其他关系。美国学者卜凯根据20世纪30年代在中国农村所进行的调查,相继出版了《中国农家经济》和《中国土地利用》。卜凯认为:从经营的角度来分析,中国近代农业经济的主要问题是广义技术上的“落后”,除此以外没有其他特别严重的问题。美国学者马若孟在1970年出版《中国农民经济》,此书除利用了大量的满铁资料外,还利用了他与当年满铁在中国的调查人员进行的访谈,对1890年至1949年之间的中国河北和山东,也即所谓中国的华北农村进行了研究,得出了与卜凯类似的结论。近年来,史学界对这个问题也进行了新的探索。李文治《明清时代封建土地关系的松解》一书反复论证:明清以来,具有人身依附关系的封建租佃制度向一般租佃制过渡。方行《中国封建社会农民的经营独立性》(《中国经济史研究》1995年第1期)一文亦指出:佃农的经济和经营具有独立性。近年来高王凌的多篇文章和著作,更是强调了主佃关系中佃农的强势地位,近乎颠覆了以往人们对此问题的一般观念。

独立性是与依附性相对的综合性概念。总结前人的研究,佃农的独立性主要表现在以下三个方面:一是人身的独立性;二是经济的独立性;三是国家司法对于主佃纠纷的处理原则和方法。本文所要做的,也就是对近世佃农的独立性及其强弱情况作一实证研究。

一

从现有研究成果来看,近世中国佃农的人身独立性,可以从国家法律的规定和现实情况两方面来加以说明。

(一)在国家法律的规定方面,可以说佃农人身独立性首先是中国历史演变的结果。

中国历代政府,其实在本质上是反对地主与豪强与国家争夺民众的。唐代两税法的施行,改变了“以丁身为本”的旧制,转而“以资产为宗”,将国家税收集中于对户资田亩的财产征课,宋代更进一步强调以田亩为征课对象。在这种税收条件下,对农民的迁徙已不必通过户籍制度进行严格的控制。两税法中一个重要原则“户无土客,以见居为簿”,就说明了这一点。宋仁宗天圣五年(1027)诏:“江淮、两浙、荆湖、福建、广南州军旧条,私下分田客非时不得起移。如主人发遣,给予凭由,方许别住。多被主人折勒,不放起移。自今后,客户起移,更不取主人凭由,须每田(年)收田毕日,商量去住,各取稳便,即不得非时衷私起移。如果主人非理拦占,许经县论详。”从此,不仅是自耕农,就是佃农,都基本上获得了自由迁徙的权利。正如时人所说,“近世之民,离乡轻家,东西南北转徙而四方,固不以为患,而居作一年,即听附籍”,“客虽多而转徙不定”。佃农既逐渐获得人身独立和迁徙自由,那么与租佃制度有关的佃田、退佃、择主等问题,也就更多地成为一种经济问题,佃农的存在也就更多地变成一种经济现象了。

至明代,对农民迁徙更无明确限制。明代中叶,黄册制度瓦解,特别是由于一条鞭法的施行,农民就更容易离乡离土。清代的编审制度已不如黄册之严格。摊丁入地之后,最后完成役并入赋,更不需要严格控制人口。乾隆初年废除编审制度,更无由控制农民离乡。农民从宋代获得的迁徙自由,遂进一步巩固。“明清时代封建租佃关系的重大变化之一是越来越多的佃农摆脱了严格隶属关系的束缚。经过宋元时代的变化,特别是朱明王朝废除了歧视佃户的众多法令之后,劳动者已不再是土地房产的附属物,不再属于地主,随主籍贯,在法律上具有与地主同等的地位,同地主一样是封建国家的编户齐民。”民国以后,法律上更不存在对佃农的歧视。主佃之间的经济纠纷,都是通过正常的司法渠道进行的。

从法律角度观察,纵观中国近两千年的历史,人身独立性的加强是不可逆转的趋势。虽然其间数次经历少数民族入主中原的冲击,而此潮流毕竟不可逆转。社会地位低下如佃农,其人身独立性增强的过程虽然屡有反复,但大的方向毕竟是清晰明确的。越到近代,这种趋势就越是明显。

(二)从现实情况来说,根据的种种观察和调查材料来看,租佃关系基本上是双方自愿订立的。

法律规定和实际情况可能会有所不同,而种种实际观察材料同样可以证明佃农在人身上的独立性。明代人观察说:“今日赋税之法,密于田土而疏于户口,故土无不科之税,而册多不占之丁。”清代人民“熙攘往来,编审不行,版图之籍亦莫可得而稽矣”(光绪《富阳县志》卷十三)。民国时期的调查材料的特点是:多数都是大样本材料。这样统计材料比起个别案例,对于说明一种现象具有更强的说服力。民国时期的调查材料表明:地主与佃农之间基本上是一种自由的契约关系,主佃之间多数是一种通过市场结合起来的经济关系。

郭汉鸣、孟光宇《四川租佃问题》是1940年至1941年间在四川进行长时间深入民间的调查报告。该报告指出,在四川“地主招揽佃客,恒由口头散布邻里,于逢场赶集的传入镇中,间亦有张贴广告于通衢者,……凡有不满意其原佃耕土地或被地主撤佃之佃农,咸注意于此项消息,待辗转获得消息后,即先往‘看田’,并访问该地之四邻,采询该田之生产情形,以为其认纳租额之主要参考,然后托人介绍与地主会面,此介绍人同时必为地主所认识,藉以调查佃户之为人,确为忠实勤俭,然后始能出租,……至公产学田之承佃手续,各县多用投标方法”。刘大钧《我国佃农经济状况》于1929年调查了全国的佃农经济情况。“租佃关系设定之手续,各地大略相同,皆用承佃契约。其名称不一……。约中恒订明佃种之年限与每年纳租之数目种类,此二者为各约所同有。……少数地方亦间有以口约代笔约者。”

由以上材料可以看出,近世中国,特别是民国以来,租佃关系基本上都是一种市场合同关系,在这种市场合同关系的基本条件下,主佃双方都是自由的。因此,尽管中国情况复杂,但在传统条件下,地主对佃农能够有很强的控制能力还是很可怀疑的。

近世中国主佃关系中至少有两种情况是值得说明的。

1.如果地主是属于大官僚大富商,其在地方上多有势力,这时佃户对于地主就可能会表现出更多的依附性。

刘大钧《我国佃农经济状况》指出:“江苏灌云等地之承揽约中规定佃户须永远服从田主指挥,并于暇时为田主服役,是则佃户地位几近农奴。惟此种情形仅以田主为大地主,尤以其为显宦富商之时为然。若田主亦为农家,则约中虽设规定,亦仅有名无实。在湖北及他省多处地方,田主、佃户社会上皆处于平等地位。”“田主自为农家之时,其对于佃户之待遇亦较远客他乡之大地主为良,双方关系有若家人,故收获之后,往往彼此互飨,其田主为远客之资本家者(尤以为官宦时为甚),则佃户地位几同仆役,在田主之前,须垂手侍立,有事之时且与奴仆同服役。”地主方面的势力越大,那么佃农所表现出来的依附性就越强。

但是这种依附性其实还可以从三个方面加以解释:第一,这些大地主之所以能够取得这种超经济的人身主导,依赖的并不是其地主的地位,而是其政治势力和经济势力。正如上面所提到的,佃农相对于地主的依附关系,并不是法律所承认和保护的,而是由于地主个体所表现出的超出其地主身份之外的其他社会政治地位上的强势所决定的。这种情况,其本质实际上与是否为主佃关系无关。第二,这种地位是由租佃合约所规定的,而合约本身是自由订立的,也可以到期中止,佃农并不一定愿意永久保持这种依附的关系。如果佃农不愿意继续这种身份,可以在租约到期的时候离开地主去其他地方寻求租佃的机会。至于永佃制下的佃户,其田面权是得到保障和确认的。只要按习惯交纳地租,则与地主之间几乎毫无其他联系。第三,佃农的这种附属性质,其实往往是以其他取得为补偿的。佃农依附于大地主,往往是为了某种目的,——作为大地主的佃农负担更轻,而且可以得到大地主的权势

中国历史故事有哪些简短的

的保护。如“赣省乐平县之某村,约1500余户,尽属有永佃权之佃农,该处之田地,肥沃异常,向无水旱等灾,每年且可栽种二季水稻,惟彼等因鉴于捐税之繁重,乃将田地廉价售于本县大户,但得保存其永佃权。闻该佃农等迄今从未发生欠租等事,故地主收入,除缴纳正当捐税外,尚有微利可图。皖省合肥等县,农家因争夺水利成讼,败诉者自知势薄,乃将全部田地,售与城内某大户,自为佃农,拟借地主之力,作为护符者”。佃农在这里所表现出的依附性,并不是被迫的,而是一种与地主之间的主动的交易行为。作为大地主的佃农,其代价是人身上受到较多的限制。如果不能准时交租,也会受到比较严厉的追讨。而这种追讨,是一般

动画片女娲中国历史故事

中小地主所不可能做到的。但是,佃户也可以通过贿赂大地主的代理人的方式来避免这种追究。总的来说,这种佃户对于地主的依附情况还是比较少的。因为下面的数据将会提到,在旧中国,大地主的数量是非常之少的。

2.近世中国的劳役地租

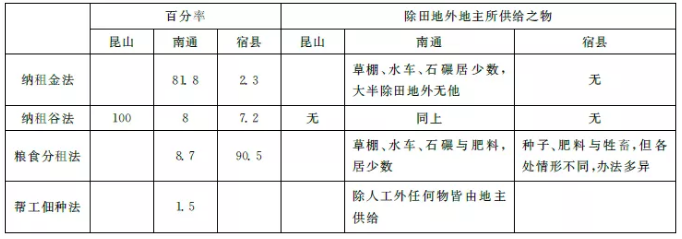

劳役地租往往被视作佃农对地主人身依附性的表现,近世中国在很多地方还存在劳役地租的形式。但是,至少在1949年之前,劳役地租所占的比重已经相当少了。根据陈正谟的调查,“各省的佃户专以劳力充当地租的甚少。……若以契约上规定佃户在一年之内,须为地主作工若干日,并无工资者为力租,则这种力租现在虽然还有,但为数极少。据我们调查研究的22省1520处言之,仅有28处,不到2%。……佃户每年必须无代价的供地主驱使,而其日数漫无规定的,……就我们调查的地方说,约占19%。……而佃户不必须为地主服役的地方当然要占多数”。也就是说,契约明文规定佃户必须为地主工作一段时间作为租佃报酬的只有不到2%;没有明确规定,按习惯佃户应该为地主做些事的,约占19%。这个数字与其他调查材料是可以对应起来进行比较的。乔启明《江苏昆山南通安徽宿县农佃制度之比较以及改良农佃问题之建议》有如下表可以说明:

纳租制度表(百分率)

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

福建的数字与此相仿。郑林宽、黄春蔚《福建省租佃制度之统计分析》谓:“本省工租之百分率最低,在各种佃租种类中平均仅占1.25%。就区域观察,以闽西之2.82%为最高。”

而且,佃户为地主家提供一些劳动也许并不是依附关系,而是一种互相帮助。“通常佃农于缴纳规定租额之余,尚须负习惯上之义务,平时如帮工、守仓、抬轿、担水等等,婚嫁丧葬等大事例应前往服役,新年佳节,率多馈赠礼品,地主有助于佃农者通常不过代为书写文字或调解纠纷,惟主佃感情融洽时,地主频施小惠,佃农亦乐于协助,以求其得欢心也。”习惯上,地主与佃农之间是应该要相互帮助的,这是传统中所认为的主佃双方应有的权利与义务。

乾隆年间,湖南永州府知府曾针对地主家有婚丧唤佃农抬轿或平日帮工等情况指出,“婚丧之家,主人应接不暇,至亲密友多有代为效劳执事者。身为佃户,

偶一相帮,亦不得逮谓之役使,谓之厮仆”。这已是把佃农相帮与至亲密友的帮忙等量齐观。在出现了上述变化的情况下,如果还过份强调其劳役性质,无疑是不适当的。

另外,佃户为地主提供一定的劳役,在很多情况下可能是农民由于资本不足,必须获得地主的资本的一种补偿形式,而不表现为人身依附关系。因为,既然租佃关系总体上是自由的,那么这种劳役地租当然就只能是一种经济关系的表现。

可见,从劳役地租的角度来分析,近世佃户对地主的人身依附关系应该是存在的,但并不普遍,也不是很强烈。

根据土地委员会编《全国土地调查报告纲要》对16省1,534,920农户的摸底调查:除察哈尔和绥远、山西外,其他各省拥有300亩以上土地的大地主占全部户数均不超过0.1%,浙江、安徽、湖北和福建数省都不过0.01-0.02%,江西和广东两省更是少到可以忽略不计。全国合计,50亩以下的小地主占地主总数的80%以上。所以,凭借大地产对佃户造成压倒优势的情况即使不能说完全没有,但几乎可以说是非常轻微的。

二

如果佃农仅仅具有法律上和现实中的人身独立性,却在经济上完全不能自立,我们仍然不能认为佃农是独立的,至少其独立性是不充分的。但即便从经济角度加以考察,我们发现近世以来中国佃农的独立性也相当之强,当然也并不是绝对的。

我们可以从以下几个方面分别探讨。

(一)佃农的自有资本拥有情况。

一般来说,佃农之所以能够成为佃农,是因为自己拥有一部分生产资料。这是其经济独立性的重要凭借。那么,佃农自有的资本的比重又有多大呢?佃农在生产中所运用的资本来源如何呢?这都是需要根据实际调查资料来考察的。

永佃制条件下,佃农基本上是依赖自己的资本,当无大的问题。“种子肥料,普通多由佃户自备,尤以有田面权者为然。”“又如关于佃户个人之事,一时力有不逮,可请田主帮助,或临时贷款,但此事虽属常有,不过因感情上之融洽而发生,并非以田地关系而发生也。至田主对于佃户,只有收租之权利,佃户对于田主,只有还租之义务,此外并无他项之关系。”

分成租条件下,佃农也同样是拥有相当资本的。“佃农资本,大部均属自有,集腋成裘,殊属不易。由地主供给者,豫省较盛,惟为数不多。佃农平时负债,除少数借自地主外,恒向亲戚、邻居、朋友、商人等借贷,所付利率,泰半视双方间之感情而定。……豫省及皖鄂二省之北部,佃农自置牛车者甚多,因其用途甚广,必须置办也。”

乔启明《江苏昆山南通安徽宿县农佃制度之比较以及改良农佃问题之建议》对江苏昆山、南通和安徽宿县三地的佃农资本进行了调查,结果如下:

有农具与牲畜之田主与佃户多寡之比较表

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

总的来说,佃农与地主相比,其资本的拥有数量要差一些,但似乎并无本质上的巨大鸿沟。在某些地区的某些方面,佃农似乎比地主的生产条件还要好一些。比如说宿县的佃农,所拥有的牲畜比例就要优于地主。

押租是近代逐渐发展并日益流行的一种制度。那么,佃农所提供的押租的来源如何呢?在四川省,“佃农向地主缴纳之押租金,依照年息在其谷额中,扣回谷利……。此制在成都平原普

雷汉达中国历史故事

遍流行。……押租之来源,不外三途”:押租佃户之押租来源

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

从上表来看,佃户大多数还是拥有自己的生产所必备的资本的。

以上材料涉及苏、浙、皖、川、豫、鄂等省,大致可以看出近代中国佃农的经济实力和拥有生产资料的一般情况了,即还不能完全满足自己在生产中的资本要求,但总的来说,是具备独立生产的能力。事实,要求完全拥有自己生产中所需要的全部资本,现代也没有哪个国家的农民能够具备。现代社会中,很多农民在生产中,也是需要依赖外部资本的。

(二)佃农在生产中对地主资本的依赖情况。

从上节来看,佃农是拥有一部分自己的生产资料的,但这还不足以应付生产需要。佃农在生产中对地主的资本的依赖,总体上来说还是比较普遍的。

据刘大钧《我国佃农经济状况》:“种子肥料,……广东、山西两省皆间有由田主供给者,江苏灌云之田主代备种子,收获之后,按每石先提1斗作为报酬。安徽宿县田主供给种子者约居三分之二,供给肥料者约居三分之一,收成之后,佃户恒偿还肥料费用之半,种子则不偿还,烟台佃户皆自备肥料种子。多数地方皆由田主供给农房,不另取租,其修缮等费则或属田主,如江苏北部是,或属佃户,如湖南是。湘省田主不仅代备农房,并稍予山地以供薪柴。安徽莱安习惯,田主于租地之外,更稍给棉田,不另取租。”相当一部分的佃农必须要依赖地主所提供的生产和生活资料,否则,不但不能完成生产任务,连基本的生活保障也是困难的。

但是,除了地主之外,佃农也还可以依赖于其他资本来源,所以,对地主的依赖性也不能说很强。乔启明认为:“按调查所得,佃户之向地主借款者,在昆山占66.4%,宿县占41.2%,南通占3.3%。地主放债招佃,佃户资本充实,故对于耕种尽力,收获多佳,地主收租,因之亦不困难。按佃户惟与地主相近,他处不易借贷,故不得不开口于地主之前。佃户借贷方法,分现金与粮食两种。现金作农业资本或付债之用,粮食充作食用。”就其资本而言,“昆山、宿县之佃户,皆借自地主,而在南通者,则多借自富翁,地主之贷款佃户者甚少。昆山佃户,由地主方面借款者,殆占66.4%,宿县占41.1%。平均每年利息,昆山约二分半,宿县地主,大半不取利息,南通佃户借自富翁者,年利亦为二分左右。”佃农的确要依赖于地主所提供的帮助,但是如果没有地主所提供的支持,佃农也可以通过社会其他途径,比如社会金融组织和其他个人获得这些资料。

四川是一个租佃制度比较发达的省份,佃农并不一定非要从地主那里获得资金方面的支持不可,佃农对地主资本的依赖的确存在,但并非很强(见下表)。当然,即便是在四川一省之内,佃农对地主资本的依赖情况也不尽相同。

四川佃农向地主借贷百分比(1940年春至1941年春)

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

不同的纳租制度与佃农对地主资本的依赖性是不一样的。定额租条件下,地主对佃户的资本支持比较少,而在分成租条件下的支持力度则比较大;不同的地方习惯对此影响也是非常之大。

纳租制度表

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

昆山地区是永佃制条件下的定额租,则地主与佃农之间几无资本支持关系,但是,佃农向地主借贷的非常多。而南通同样是以定额租为主,地主对佃农直接的资本支持就比较强一些,然而佃农从地主的借贷却又很少。总的来说,地主对佃农直接的生产上的资本支持是不多的,更不是唯一的。佃农对于地主的资本支持,存在着市场上的替代选择。

分成租中,地主的投入常类似于投资性质。“(南通)如草棚(田间放置水车之处)、水车、石碾与肥料等,常为地主所供给者。惟此种情形,并非普行全县,北乡之刘桥、石港、西亭等处,行之者较多。盖些一部分之田地,肥沃稍逊,地主如无供给,以作佃户之补助资本,则地主与佃户间之利益,不克平均也。”分析起来,这已经有些类似于投资了!

而关于粮食分租法:

此种分租法,亦随田地之肥沃与否,与地位环境之关系而异。大半粮食分租法,多行于土地瘠瘦、水旱不均、人工价廉之区。盖惟如此,佃户始不至受大危险与荒年之损失也。粮食分租法,种类甚多,如对半分租法、四六分租法等等,不待尽述。各种分租比例,亦随田地之良窳,与地主资本供给之多寡而转移。……在南通,地主所供给佃户者,……除田地之外,尚须供给草棚、水车、石碾与肥料等是也,惟只有限于县北数处。宿县除土地之供给外,其他供给之项数甚杂,最著者如种子、肥料与牲畜等。然因各处土地肥瘠之不同,所供给之方法,亦因之而稍异。……现就宿县境内21处之调查,知地主供给佃户种子,迨打落后,佃户须交还其种子者,约占66.7%,不交还者,占33.3%,地主供给牛力者占11.3%,供给肥料,以后与佃户均分其值者,占38%。大致地主供给种子、肥料与牛者,多见于该县西部,因该处土地稍佳,地势较高,不易受水灾,故地主愿意投资,藉图最高之收入,而所用之种子与肥料,由地主与佃户均摊。东部与北部,土地瘠瘦,地面起伏不平,且易遭水患,故地主只供给种子,佃户用后,皆不偿还。至肥料与牲畜两项,地主完全不给,因该处作物收获不定,故所入多不敷所出也。

在分成租条件下,地主对佃农的资本支持力度非常大。这是因为在分成租条件下,地主与佃户是共同出资,共享收益,共担风险的。

西北地区与东南地区相比,佃户普遍更加贫穷,社会金融体系更不发达,则佃户对地主的经济依赖性当然也就要强得多。“出租人不但租给承租人土地,而且要供给各种生产工具—畜力、肥料、农具以及供给他和他的家属吃用粮食,耕畜饲料、种籽以至住的窑洞用具等。”“当然我们也应当承认,这种租佃形式对四十年前期陇东地区移民安置有一定作用。”

宁夏地主出租田地一般甚少与外乡人打交道,不少地区非本乡本地人不租,即使如此,亦须中人介绍作保。凡承租佃户大多生活困难,更无力进行生产性投资,但为了维系生产和生活,估计超过十分之四的佃户都须向地主借债,借钱多半用于耕作,少数用于糊口。此种借款利率按月计,一般为二分五,亦有高于三分者。收获后归还本利,习惯是还现金和粮食各半,债款粮食折价,一般还债粮价要普遍低于市价十分之一。也就是说,佃农对地主在生产资料方面的依赖性,常受资本市场发展程度的影响。如果当地有较发达的资本市场的话,佃农对地主经济方面的依赖性就会减弱。

(三)租佃关系的解除。

租佃关系的解除是对佃农的生活和独立性有极大影响的一个问题。就近世中国农村的实际情况来说,租佃关系的解除方面于佃户而言并非一定不利,甚至于可以说是比较有利的。

首先,永佃制和长期租佃契约对佃农是有利的,而1949年之前,至少在南方,永佃制是相当普遍的。“30年代苏南农村中,90%的租佃契约都是永佃及不定期租佃,而租期为1-10年的定期租佃只有2.5%。与这种情形形成对照的是,在村地主较多的华北农村,30年代的租佃契约主要还是10年以下的定期租佃。根据满铁1937在冀东地区的平谷县、丰润县及昌黎县等地农村的调查资料所作的统计,

当地各种租佃契约期限的比重是,10年以下的定期租佃占76.4%,其中租佃期限仅1年的占28.9%,而10年以上的长期租约只有23.6%”(黄宗智,1986)。“据前东南大学之调查,江苏金陵道佃户中为终身租佃者居55%,苏常道91%,沪海道90%,此三道占苏省江南之全部,足征大多数佃户皆得享终身租佃之利。”而地主方面是无权解约的。

其次,定期契约或者说短期契约,地主也并不能随意解约。在“浙西大多数农村,对于租佃年限,俱无明白的规定,在

回顾中国历史经典故事

租契上多不注明租期久暂,惟地主非因不得已的原因平日不肯轻易改佃。因为照习惯,地主辞退佃户,须在先一年通知,在这最末的一年,佃户对于土壤的经营,多不肯致力,如为求增加租额而更换佃户,结果对于地主常是得不偿失的。”再次,佃农解除租佃关系及转佃都是相当自由的。“倘承种人不愿自种,并可转佃第三者,惟对于田主之租金仍由承种人负责,田主不向第三者取租,承种人并得向第三者于租额外(即承种人对于原田主之租额)另征小取租,田主亦不过问也。”

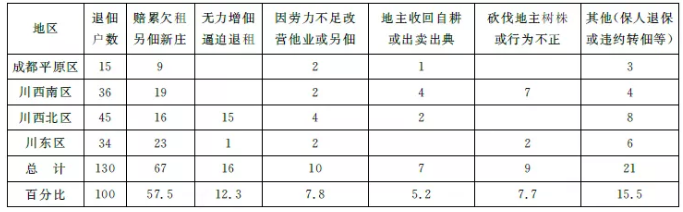

四川地区几乎不存在永佃制,长期租佃条约也比较少,而是以短期租佃关系比较多,这对佃农来说是比较不利的。因为租佃关系的解除比较频繁,不利于佃农生产和生活关系的稳定。但是从上面表格中所列租佃合约解除的原因来看,出自地主方面主动解除合同的原因可能并不是主要的,多数解除租佃契约还是佃农主动提出来的。佃农感觉租佃关系不太有利,主动另佃新的农场的占57.5%,劳力不足而主动解除合同的也占7.8%。而地主方面主动解除合同的只有逼迫退租12.3%和收回自耕及出卖出典的5.2%。总计佃农主动解除合同的多过地主主动的三倍以上。

四川各地退佃原因分析表

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

(四)地主与佃农之间的力量对比。

传统观念往往认为地主都是强者,而佃户都是弱者,地主经常欺凌佃户。但是根据近代的种种调查材料表明,不能认为地主都是对佃农有压倒性的优势,地主在经济实力和社会地位方面往往与佃户相去不远。“亦有业佃关系甚为平等,佃户送租,款若宾客者。更有佃强业弱,租不可得者。情形亦至不一。”

郭汉鸣、孟光宇在四川观察到:“由地主所有土地之面积,可观察出极端相反而同时并存之两种现象。一为小地主之普遍。我国以多子继承故,土地所有权之分配,极为普遍,通常拥有三五十亩土地者,川乡呼之曰‘绅粮’,小于此数者,亦复比比皆是,甚至有一佃农而须由八个地主租得田地,始能足其全家之经营。……地主之小,于兹可见。而其生活之苦,亦可推知,往往有远不及佃农者,以其所有土地不敷自己经营,或无相当之资本与劳力为之经营,故不得不出租也。另一现象为土地之集中,川省在防区时代,因苛捐杂税,悉出自土地,故中小地主极端没落,且大小军阀,争置田产。政客商人亦起效尤,各县收成可靠之膏腴沃土,一时颇有集中之趋势。”势力大的地主不能说没有,但是势力弱小的地主却的确是占大多数的。

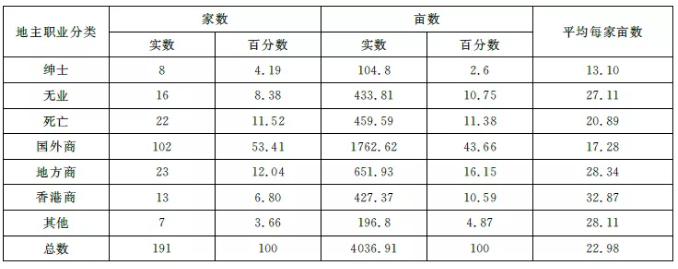

赵承信《广东新会慈溪土地分配调查》(全乡共777家,调查了768家)显示:“农业层的第一层是地主。他们的田产有在160亩以上的,亦有在2.5亩以下的,平均每家得22.98亩,……有田8亩至9亩的地主是慈溪地主层中的最常态,……慈溪的地主在10亩以下的占绝对多数,百分数为70.67,就是在80亩以上的所谓大地主也不过10家,百分数为5.24。”

可见,大多数地主所占有的土地数量并不很多,这些地主本身社会地位也很低,他们其实并不能在社会上为所欲为,以势凌人。

除了人身独立与经济独立之外,主佃双方的关系还受到国家司法的巨大影响。一般认为,中国传统上政府都是从司法上保障地主利益的,但其实并不尽然。近代以来不同方面的材料都表明,在国家司法的保障方面,也可以认为佃农相对于地主是具有独立性的。也就是说,在地主与佃农之间发生经济纠纷的时候,国家司法的原则并是不尽是偏袒地主而压迫佃农的。如果没有这一点的保障,即使在法律规定上佃农是独立的,在经济地位上双方也是独立的,还不能说佃农就真的从地主的压迫下完全解放了出来。

可以看出,在近代中国,地主凭借其势力欺压佃户的情况不能说没有,但不可能是非常严重的。因为绝大多数地主本身并不比佃农强大多少,地主与佃农之间占压倒多数的关系还是平等的关系。

慈溪地主职业分类家数及田亩数

中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究

(五)佃农的种植自由。

绝大多数情况下,不论是永佃制、定额制还是分成制,地主对于佃户的经营是毫不干涉的。《江阴县志·风俗》所谓“其佃人之田,视同己业,或筑为场圃,或构以屋庐,或作之坟墓其上,皆自专之,业主不得问焉。老则以分之子,贫则以卖于人”。嘉庆《增城县志》说,佃农租种地主土地,“或以永远为期,硗瘠之土,一经承佃,辄不惜工本以渔利,而田主莫能取盈”。陶煦《租核》谓“田中事,田主一切不问,皆佃农任之”。

在近代山西,“至佃户承种田地以后其所享权利,即田地内种何农产,如何耕作,均得自由支配”。而在浙江省,“如关于田地上对外交涉,佃户必报告田主,请其处理。又如田地上有利益之事(开渠灌溉等),佃户力难独任时,则请田主分任其责。……又如关于佃户个人之事,一时力有不逮,可请田主帮助,或临时贷款,但此事虽属常有,不过因感情上之融洽而发生,并非以田地关系而发生也。至田主对于佃户,只有收租之权利,佃户对于田主,只有还租之义务,此外并无他项之关系。”有地主部分限制和干预佃农的种植和经营自由,但这也并不能简单地予以否定或者直接认为是一种依附关系。

首先,是在分成租条件下,地主应该享有这种权利。乔启明《江苏昆山南通安徽宿县农佃制度之比较以及改良农佃问题之建议》中提到:“粮食分租法,亦与地主佃户两方均有利益。兹先就地主之利益,述之如下:1.地主管理田场自由,随时有督促佃户维持地力之权,例如增加肥料,与牲畜饲养数目,均有限制。”“对于佃户之利益,亦有数端,兹更述之如下:……2.佃户需较少之资本,因地主有所供给,故初为佃者,多喜此法以求增进。3.地主多愿投资改良,佃户亦能增加其收入。4.地主能帮助佃户经济与食粮之不足,以鼓励其耕种,不至中途辍耕。”既然地主对生产有更多的投资和帮助,则对生产的干预和参与管理,似乎应该是理所当然的。所以,地主对于佃农经营的干预和参与,对于佃农的经营来说,未必就没有一定的支持和帮助。

另外,“宿县多为对成分租法,……该县佃户,多喜栽植红芋,因此种作物,劳力可省,而产量又丰,较为经济也,但地主则又因红芋不易收藏,多不喜食故,时有限制佃户耕种之事。故佃户虽明知栽培红芋为有利,而为地主所限制,亦无可如何”。事实上,过多地种植红芋,对土地的肥力是有破坏性影响的。分成租既然是主佃双方共同投资、共同受益,地主当然也有自己应有的权利。尤其是保障土壤肥力,更是地主应有之权利。

其次,即使是在定额租条件下,地主也有其干预的权利。因为从经济上说,合约双方的利益都是应该得到保障的,而不仅仅是佃农的利益才应该得到保障。

在近世中国,南方的租佃关系已经多数成为定额租,甚至于是永佃制。在定额制和永佃制条件下,地主对佃农的实际生产是很少干预,甚至毫不干预的。但是即便如此,地主可能也有不得不干预的理由。乾隆《建宁县志》说:“乃有黠佃弄巧,每致田主受亏自食。每值嘉禾纳输,偏栽异种,一粒而芒长径寸,斗量尽有全完之名。每桶而撅伴数斗,秤较仅得半收之实。”乾隆《永定县志》卷一又说:“近三十年,邑通栽一种曰硬枯。壳厚谷重,作饭硬而变味,藏隔年即蠢。以其耐风,佃耕利之。田主无如何也。”佃户任意选择耕作种类,其实是把风险和损失转嫁给了地主,这对地主的正常权益是有所损害的。嘉庆《惠安县志》卷三说:“糖利甚多,种蔗田多则妨稻,奸佃借以抗租。”明末以后,泉州府的佃农,在向地主租佃的田地上尽力种植甘蔗,抗纳佃租。经济作物受市场风险的影响较大,佃农不经过地主的同意擅自改变种植种类,有可能造成受益归自己,风险归地主的状况。从合约精神来说,佃农的做法不一定是合理的,是一种不道德的行为。

由此可见,佃农不经过地主的同意,擅自更改种植种类,就有可能侵害地主根据合同所确定的正当权益,地主进行一定程度上的干预应该是理所当然的。而不能简单地归之于地主对佃农经营的干预,更不能简单地归之为地主对佃农的压迫和剥削。

各种材料都说明,近世中国佃农,特别是近代以来的中国佃农,生产生活上并不需要太多地依赖地主,在经济上的独立性相当强。当然,并非所有地方发展程度都属一致。不过,总体而言,佃农已经不再处于地主经济压迫下唯唯诺诺的境况了。

三

一般认为,近世以来中国佃农人身独立性的增强是经济和社会发展的自然结果,国家立法上的改变只是对既定事实的承认。在近世中国那种人多地少的现实经济条件下,佃农的人身依附性对于地主和国家来说,虽然有时可能有利,但也可能会造成不必要的麻烦,而一般是不必要的。只要抓住了土地,也就抓住了收益。当然,对于佃农来说,除了某些特殊情况,也同样不需要人身的依附关系。既然双方都不需要,这种人身的依附关系也就难以为继,只能慢慢消亡了。

首先,明清时期的法律是在逐渐加强对地主的保护的同时,却又剥夺地主对佃农的超经济强制力的。滨岛敦俊认为:明代以来,普通地主已经失去了用暴力迫使佃农交租的权力。而政府却并没有立即建立起对佃农抗租的法律。“明末还没有确立适用于欠租方面的律例条文,官府和地主尚无可以依靠的法律根据。”这也正说明佃农与地主的人身依附关系的削弱,而不得不逐渐依赖于国家政权对地主经济利益的保障。方行《清代租佃制度述略》指出:清代各级地方政府为了协调处理租佃关系,颁布了许多受国家强制力保证执行的具有法律效力的规章、条例等等。其主要内容大致涉及两个方面,一个方面是严禁佃农欠租抗租。另一方面是防止和制止地主对佃农的苛繁索取。总之,是尽量站在比较公允的立场上,既不包庇佃户,也不偏袒地主。正是由于国家的保障,才促进了佃农的逐步解放和独立。

再次,与我们通常的印象相反,国民政府对于佃户是更为同情和保护的。“民国以前,江苏等省佃户欠租时,田主往往请县署拘押加以笞责,民国以后已为法律所禁矣。”事实上,应该是在北伐成功之后,地主向佃农的追究权力才受到强力限制。据韩德章《浙西农村之租佃制度》,“收租时期,视各地种稻大多数品种成熟而定,每以节气为指定偿租之期限。有过期不能缴租的,地主以种种严厉办法催索。此种风气以江苏、浙江交界的一带为甚。每年收租时由地主会议,勒令佃户在指定的某一天以前,将租物一律缴清,如有拖欠等情,地主即诉县追押,一再拷追,甚至有将佃户处死者,事后由地主出资收殓或抚恤金若干了事,这种款项系由地主每年集资专为此种用途存储的。这是调查那年以前习有的事,现时已经过一番社会与政治的革新,这种恶习当然是已经废绝的了”。

当然,政府出于税收保障的需要,还是通过司法程序对主佃纠纷进行了一定的介入。“据一般情形而言,地主对待佃农态度,尚称公允,过分苛刻及藉势欺凌之事较属少见。佃农倘能按时缴租,不事拖欠,则地主对于佃农,恒存好感。有时佃农延迟交租,甚或抗不遵约,地主亦必先邀中保代为催租,如仍无成效,方行控诉有司追缴或辞退之。在皖省舒城、桐城等县,每有苛刻之地主,遇佃农至规定时期1月后仍未缴租时,即予以惩罚,每半月加一计算。若佃农至三四月后仍无力交纳,则控于官厅。”在四川等省份,政府在县乡普遍组织了调解主佃纠纷的县乡调解委员会。凡是出现了租佃纠纷,例先由县乡调解委员会予以调解。倘经调解未能解决,则进行法院司法程序。

而主佃之间一旦发生纠纷,据说仍多是地主胜利,因为地主的经济地位和知识背景还是相对较强。在四川省,“解决纠纷,地主多胜。……其在法院起诉者,地主之法律知识较佃户为高,又较机警巧诈;且有资力延聘律师为之辩护,其胜诉机会,自较佃农为多。”但是地主即便官司胜利,代价也同样是很大的。《豫鄂皖赣四省之租佃制度》一文提到湖北民生圩公司与其佃农打官司,虽然官司胜利,但“金钱损失,亦属不赀,除该年度各股东应摊之稻租,均贴归公司作讼费外,每股尚须摊派数十元之多”。所以,地主也还是尽量避免与佃农发生纠纷。因为不但打官司的成本很高,而且名声特别不好。

根据以上三个方面的实证材料分析,基本上可以得出这样一个结论:近世中国佃农对于地主的依附性是有的,但同时也可以看出是比较微弱的。这种微弱的依附性的存在,一是经济上的依附性,是佃户由于生产上的资本缺乏和生活资料不足所造成的。二是因知识上的欠缺,使得佃农不得不在很多社会生活中依赖地主。但是,这种依附性在某种程度上是对于政府社会职能缺失的一种补充。

司马迁在《史记·货殖列传序》中说:“凡编户之民,富相什则卑下之,伯则畏惮之,千则役,万则仆,物之理也!”地主与佃农之间的关系,不取决于谁是地主,谁是富农,而是取决于谁的实力更强。近世以来的中国,除少数情况外,地主相对于佃农,只有轻微的优势,则双方的平等互惠的关系,也就成为一般常态。只要政府从经济金融和司法上加强对佃户的支持,帮助佃农更容易地以更低成本获得更为充裕的生产资本和生活资料,则这种依附性可以进一步削弱到几乎不存在的程度。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201908/21/677324.html

以上是关于中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:中国土地制度-秦晖:中国近世佃农的独立性研究;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/16048.html。

猜你喜欢

- 江苏教育-朱煜:民众教育馆与基层政权建设——以1928—1937年江苏省为中心 2023-09-28

- 中国近代史-王日根:晚清民国会馆的信息汇聚与传播 2023-09-27

- 城市中国-20世纪前半期的中国社会变迁(1900~1949) 2023-09-27

- 轮船招商局-晚清漕粮海运史料考辨三则 2023-09-27

- 历史-秦晖:民国历史的不同面相(三) 2023-09-26

- 历史-秦晖:民国历史的不同面相(二) 2023-09-26

- 封建社会-近年来学术界对“封建”及“封建社会”问题的反思 2023-09-25

- 天朝田亩制度-秦晖:太平天国——传统民变的特殊标本 中西碰撞的旁生枝节 2023-09-24

- 彩票-清末彩票泛滥与谘议局禁绝彩票运动 2023-09-24

- 雍正-皇权、景观与雍正朝的江南海塘工程 2023-09-23