考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

-

考古,漆器,秦汉,文物,文化

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-08-27 14:09

- 小虎历史故事网

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,考古-秦汉简牍漆器“□”字补议是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:秦汉简牍漆器“□”字补议

(首发)

“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

为了便于使问题有个较为完整的把握,我们还是首先将相关材料以及各家代表性观点列出,然后在此基础上主要针对字形的释读谈点粗浅的看法。文中所引秦汉简帛字形较多采自张守中《睡虎地秦简文字编》(文物出版社1994年)、陈松长《马王堆简帛文字编》(文物出版社2001年)、骈宇骞《银雀山汉简文字编》(文物出版社2001年)三书,其中简称也多可参见三书前各自所附简称表。

一、相关材料及诸家看法

有关“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

简牍文字:

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

漆器铭文:

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

需要指出的是,这些不同的写法,确系同一字的变体,因为他们处在共同的辞例当中(辞例可参文本所附“大坟头木牍”),即不是与漆共举,就是与工并提,而且都和漆器有关。对于此字的解释大致有如下几种。

1、释“彤”

容庚先生较早将其释作“彤”,[12]后来睡虎地秦墓竹简整理小组从之,不过隶定作“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

2、释“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

这种释法较早由日人梅田末治提出,并认为:“‘

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

王仲殊先生也隶定作此,但不同意这种解释,他认为:“有些漆器并无雕刻的花纹,而铭文中仍有‘

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

后德俊先生结合生漆的化学物质和古代相关文献的记载,认识到在漆器制作中,创造一个合适的温、湿度环境,将刚髹过漆的器物置于其中,以利于漆膜的快速干燥,是漆器制作过程中的重要工序之一。并由此认为:“从云梦大坟头汉墓出土木牍上的文字看,‘

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

3、释“汨”

邓之诚先生如此释,但具体所指无说。[19]

4、释“羽”

《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》:“就全形看,特别是就汉人书法特点看,它是一个相当明显的‘羽’字整体,并不受到某些点画差异的影响。况且就含义说,更可以表明羽觞、羽杯等名称产生的并非偶然,不单凭文献记载,而且由实物本身上的文字直接提供了佐证。”[20]

5、释“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

马王堆一号汉墓遣册整理者认为:“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

6、释“洀”

陈松长先生认为:“上述其他各种看法都存在一个缺陷,即不是完全抛开字形字义,就是根据错误的隶定进行诠释,都没有将“洀”字的形义与漆器的制造工序正确地结合起来进行考察,因而难免顾此失彼。我们已经知道,“洀”即“盘”,盘有盘旋、盘绕之义,盘旋、盘绕显然与琢磨的动作是相通的。并且,将琢磨漆面的工匠称为“洀(盘)工”,与素工、髹工、上工等工种的命名方式也是相符的。洀工指最后的整理抛光,从字义、命名方式和制作工序来看,也没有什么不妥当之处。由此,我们可以肯定“洀工”是漆器制作过程中琢磨漆面的工匠。”[22]

7、释“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

周世荣先生认为王仲殊先生否定“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

中国历史上苏联的故事

有据,所以陈直先生释作“雕”则不攻自破。而后德俊等先生认为此字从“水”不错,但认为从“月”则差矣!因为汉代陰(阴)字右边的偏旁不从“月”,“阴”字出现的年代也许在宋代以后。所以“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

中国历史英文翻译故事

(水)”,从“冃”。“油”、“漆”之类也从“氵(水)”。正如《髹饰录》杨明注中所说:“罩漆如水之清”。说明这种罩漆不是普通的油漆,而是一种经过加工特制的清漆。漆器施加“罩明”后,会更加光洁、明亮。马王堆汉墓中除了某些漆器使用了罩漆外,丝麻织物中也发现使用罩漆之类的迹象,据笔者所知,主要有二:一种见于马王堆1号汉墓中用来包裹女尸用的银灰色细麻布,其表面似有一层“如水之清”的罩漆,这种银灰色“漆布”较普通白麻布显得略硬,但仍然很软,说明这种物制的银灰色细麻是经过“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

二、我们的意见

周先生在分析论述前面诸种看法的时候,着重从字形的角度对其进行了有益的辨析,认为前面诸种看法都是欠科学的。从上列字形来看,此字右部所从的确与汉代“丹”、“月”、“日”、“周”、“羽”、“舟”等字形有所差异[24],所以周先生的分析是可取的。周先生将“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

冒:

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

最:

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

比较可知,上述字形中的“冃”形同汉代漆器铭文中“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

从上列“朝”字来看,尤其是与马王堆汉墓所出文字材料相比较,我们怀疑简牍材料中“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

《上博五·三德》简16:“敚(夺)民

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

上列简文中“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

中国历史上保守秘密的故事

简文中“潮”可读为“淖”。“潮”为定母宵部字,“淖”为泥母药部字,声韵俱近,例可通假。古代“朝”声系与“召”声系通,而“召”声系又常通于“卓”声系,所以“潮”之通“淖”自属可能。“淖”本义指泥淖,引申而有污浊、沉溺之义。《广雅·释诂三》:“淖,浊也。”《楚辞·七谏·怨世》:“世沉淖而难论兮,俗岒峨而嵾嵯。”王逸注:“淖,溺也。” 简文云:“夺民时以水事,是谓潮(淖)。”大概是说:因水事而夺民时,就如同沉溺于污泥之中,是十分危险的。[30]我们认为陈斯鹏先生的释读是比较合理的,不过根据上述陈先生所列相关字形以及音韵关系,再结合以上对相关简文文意的解释,我们怀疑

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

此外,据陈振裕先生的研究:“汉代漆器刻铭中的各工种的前后次序都是一致的,排列下来即素工、髹工、上工、黄涂工、画工、洀(引按:当即

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

遣册简牍所记器物前的修饰语有“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

综上,我们在诸家研究基础上,对汉代漆器铭文以及秦汉简牍当中的“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

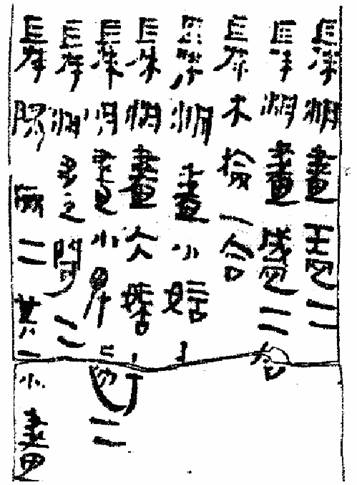

(编者按:附录一:云梦大坟头M1木牍

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

图片采自:《文物资料丛刊》4辑,第17页图四八,文物出版杜1981年。

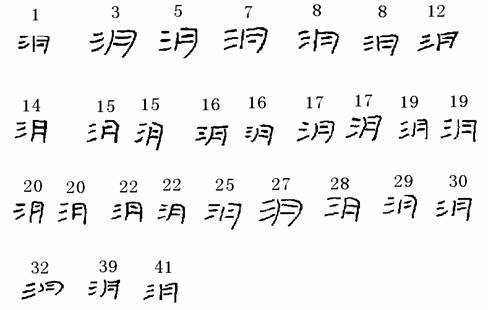

附录二:乐浪郡、石岩里等地出土汉代漆器中的“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

摹自:梅原末治《支那汉代纪年铭漆器图说》,京都桑名文星堂1943年。

每字形上部的数字为此字在该书中的图版编号。

编者按:该文原标题为《秦汉简牍漆器“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

[1]梅原末治《支那汉代纪年铭漆器图说》,京都桑名文星堂1943年。

[2]贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》,《考古学报》1959年1期。

[3]甘肃省博物馆《武威磨嘴子三座汉墓发掘报告》,《文物》1972年12期。

[4]睡虎地秦墓竹简整理小组《睡虎地秦墓竹简》页74,文物出版社1990年。

[5]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社1973年。湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所《长沙马王堆二、三号汉墓 第一卷:田野考古发掘报告》页64,文物出版社2004年。

[6]湖北省博物馆《云梦大坟头一号汉墓》,《文物资料丛刊》4辑,文物出版杜1981年。

[7]扬州博物馆《江苏邗江县姚县姚庄102号汉墓》,《考古》2000年4期。

[8]扬州博物馆、邗江县图书馆《江苏邗江县杨寿乡宝女墩新莽墓》,《文物》1991年10期。

[9]湖南省文物考古研究所、永州市芝山区文物管理所《湖南永州市鹞子岭2号西汉墓》,《考古》2001年4期。

[10]贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》,《考古学报》1959年1期。此系摹本,字形失真。

[11]“平坝漆盘”的字形照片参见贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉至宋墓发掘简报》,《考古》1961年4期。

[12]容庚《乐浪出土之漆器铭文考》,《北大国学月刊》1卷1号,1926年。

[13]睡虎地秦墓竹简整理小组《睡虎地秦墓竹简》页122,文物出版社1978年;又《睡虎地秦墓竹简·秦律十八种释文注释》页74,文物出版社1990年。

[14]洪石《战国秦汉漆器研究》页77—79,中国社会科学院研究生院2002年博士学位论文。

[15]梅原末治《支那汉代纪年铭漆器图说》,京都桑名文星堂1943年。因原文系日文,所以此处转引自王仲殊《汉代考古学概论》页49,中华书局1984年。

[16]陈直《两汉经济史料论丛》页215—216,陕西人民出版社1958年。

[17]王仲殊《汉代考古学概论》页49,中华书局1984年。

[18]后德俊《湖北科学技术史稿》页175-177,湖北科学技术出版社1991年。后先生曾写成《“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

[19]邓之诚《骨董琐记全编·汉漆署款》页271,北京出版社1996年。

[20]贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》,《考古学报》1959年1期。

[21]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所编《长沙马王堆一号汉墓》,上集,页145,文物出版社1973年。

[22]陈振裕《“洀”与“洀工”探析》,《于省吾教授百年诞辰纪念文集》,吉林大学出版社1996年。又《楚文化与漆器研究》页520-525,科学出版社2003年。本文所引依后者。

[23]周世荣《长江漆文化》页28,湖北教育出版社2004年。周先生曾写成《释汉代漆器“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

[24]我们再补充一点此字右部非“舟”旁的理由。周先生指出“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

关于二月的中国历史故事

养211)、

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

[25]也有少数“朝”字作:

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

[26]也有少数“朝”字作:

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

[27]马承源《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》页299,上海古籍出版社2006年。

[28]范常喜《〈上博五·三德〉札记三则》,简帛网,2006年2月24日。

[29]魏宜辉《试析古文字中的“激”字》,简帛网,2006年3月29日。

[30]陈斯鹏《读〈上博竹书(五)〉小记》,简帛网,2006年4月1日。

[31]宗福邦、陈世铙、萧海波《故训汇纂》页1797,商务印书馆2003年。

[32]不过需要指出的是“漆淖”连用见于文献,《吕氏春秋·别类》:“漆淖水淖,合两淖则为蹇,湿之则为干。”高诱注:“蹇,强也。言水漆相得则强而坚也。”陈奇猷校释:“马叙伦曰:漆喜湿,得润则易干而坚,故高以坚强释蹇字,然字当作‘院’。《说文》:‘院,坚也。’《庄子·秋水篇》‘与道天蹇’,崔譔本‘蹇’作‘浣’,此寒、完声通之证。奇猷案:……马以‘蹇’为‘院’之假字,信然。蹇、院古音皆隶元部,自可通假。又案:漆液之性,易在湿空气中凝固,故着漆之器必置潮湿之处或搁水盆之上。此文所言,即此物理现象也。”(陈奇猷《吕氏春秋校释》页1645,学林出版社1984年。)可见我国古代漆器制作的确比较注重以湿干漆这道工序,而且“淖”有“濡湿”“润湿”义,《广雅·释诂一》:“淖,湿也。”《素问·经各论》:“热多则淖泽,淖泽则黄赤。”王冰注:“淖,湿也。”《汉书·效祀志下》:“坚冰淖溺。”颜师古注:“淖,濡甚也。”《仪礼·士虞礼》:“敢用絜牲刚鬣,芗合嘉荐,普淖明齐溲洒。”王引之《经义述闻·仪礼》:“淖者,濡且浊之称。”以上材料对于论述后德俊等先生的观点是有利的,但是正如陈振裕先生所说:“据将字形隶定作“

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

考古-秦汉简牍漆器“□”字补议

[33]陈振裕《“洀”与“洀工”探析》,《楚文化与漆器研究》页523,科学出版社2003年。

[34]不知道这些涂过罩漆的与没有涂过的漆器在出土后是否还能看出二者的差别?不过按照周先生的这种观点,我们猜测二者应当有些许区别,但限于条件更囿于所学暂时只能是一种推测。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514984.html

以上是关于考古-秦汉简牍漆器“□”字补议的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:考古-秦汉简牍漆器“□”字补议;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/26024.html。

猜你喜欢

- 秦始皇-揭秘:秦始皇因为一句什么谎言而修筑万里长城? 2023-10-22

- 火锅-揭秘:商周“鼎”或为最早火锅 汉代人已吃“鸳鸯火锅” 2023-10-22

- 秦始皇-揭秘:盗墓贼盗走秦始皇陵千年珍宝 却发生离奇一幕 2023-10-22

- 香妃-中国三大不腐女尸之一 惊天美貌疑是乾隆老婆香妃 2023-10-20

- 考古-宋朝女子的内衣是什么样的?又是怎样穿着的 2023-10-20

- 秦始皇-古今第一墓:为何秦始皇陵可以保存至今 2023-10-19

- 秦始皇-历史上的陪葬 秦始皇更做到了极致 2023-10-19

- 中国古代史-古剑千年锋利不锈 中国古人到底有多牛 2023-10-19

- 徐福-揭秘日本人的祖先竟是徐福? 徐福东渡日本 2023-10-18

- 徐福-徐福东渡的传说 徐福东渡之谜 2023-10-18