三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

-

三星堆文化,先秦文化,文化,淮南子,四川文物

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-08-29 07:48

- 小虎历史故事网

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:“慎獨”源出“則陽”考

(北京大學中文系)

摘 要

“慎獨”在儒家思想史尤其是心性論上具有十分深遠的影響,但從鄭玄、孔穎達、朱熹以至清儒,在訓釋“慎獨”的問題上就聚訟紛紛。近年來由於出土文獻尤其是簡帛《五行》的發現,“慎獨”的含義問題又引發了學界新的爭論。

廖名春曾經通過對“慎”字本義的考證釐清了一些爭論不休的問題。但是關於“獨”字本義,似乎還沒有十分有力的論著進行考釋。在本文中,作者利用三星堆出土文物和舊詁等資料,考釋出“獨”字本義與太陽崇拜有關。並通過對先秦兩漢相關文獻的梳理,進一步說明效法太陽而達之天德的思想是當時的一個固有背景,值得思想史研究重視。在此基礎上,作者對先秦兩漢文獻中所見與“慎獨”相關的材料進行了重新疏解,並整理出一個“慎獨”思想的繼承流變關係,提出對“慎獨”思想的認識存在一個逐漸內化的過程,而與這個過程相應地,“獨”字的意義也從太陽這一本義而逐漸轉變為人心。

在這篇論文中,作者希望能通過對“獨”字本義的考釋,為學界關於“慎獨”含義的理解提供一個新的角度,並引起對先秦諸子立說的共同思想史背景這一問題的注意。

關鍵詞:

慎獨 則陽 太陽崇拜 人心

前言

“慎獨”在先秦兩漢文獻中出

林汉达中国历史故事集问题

現過多次,《禮記》即有《禮器》、《中庸》、《大學》三篇論及,《荀子·不苟》篇也有論述,其他如《淮南子·繆稱》、《文子·精誠》皆有論列。而近年出土的郭店楚簡《五行》和馬王堆帛書《五行》中也都提到了“慎獨”。可見“慎獨”在學術思想史上所具有的地位。但是關於“慎獨”的解釋,無論是古訓,還是結合出土文獻進行的新解,都未辨孰是。察自古迄今,“慎獨”或被解作謹慎獨居、道德自律,或解作誠其心意,或解作內心專一,或解作順其心君,或解作群體意識中的自我意識,或解作珍重心。[1]衆多解釋都自成其說,論辯不休,如2000年在簡帛研究網上,錢遜和梁濤即就“慎獨”的訓解問題展開過一場論爭。

筆者以為,對於“慎獨”的解釋,不能停留在一個靜態的層面去追求唯一的訓釋。因為“慎獨”出現於不同時期不同學派的文本之中,每一家言“慎獨”者對“慎獨”的理解可能都有所不同,若執著於一義,反失其真。因此,在解釋“慎獨”時,筆者認為大致有兩個途徑:

第一,考“慎獨”的本義。所謂本義,是不隨文遷變的,通過本義的考察,我們或許可以發現古人稱引“慎獨”的原初動機。廖名春在《“慎”字本義及其文獻釋讀》一文中對“慎”字本義作了考察,並提出“慎”的本義當爲“重”或“珍重”。[2]其考釋甚賅,筆者以為可從。這種考察,為我們排除了一些原本在“慎獨”訓釋問題上的疑難,為進一步研究掃除了一些路障。相比“慎”字的本義,在理解“慎獨”含義問題上,“獨”字本義似乎顯得更加關鍵。因而筆者在這篇文章中試圖從這個角度入手,做一些探索。

第二,梳理文獻所見的“慎獨”意義遷變。也即是說在對各個關於“慎獨”的文獻資料分別疏釋的基礎上,將這些資料進行排比歸類,從而大略地整理出“慎獨”含義的繼承與發展。通過這一步工作,有利於發現“慎獨”背後承載的學術史背景,并對之進行系統而有整體感的把握。但這項工作相對來說是更為繁瑣而困難的,既要求考證上的精確翔博,又有賴於可靠的學術史思路。本文擬做些粗淺的嘗試。

本論文中所引古籍,若為整理疏釋本,則詳注其版本、頁碼;若為刻寫或影印本則只錄卷號;若為通行古籍,如《詩經》則只注篇名。

由於引述各家論說較多,為避其繁,於撰人姓名下均省去“先生”二字,在此一併致謝並敬禮!

一、“獨”字本義——與太陽崇拜有關

“獨”字從犬從蜀,並非單純的形聲字,應是形聲兼會意,“蜀”既是聲符,又是義符。《爾雅·釋山》:“獨者蜀。”蜀、獨二字同屬屋部,聲母禪、定鄰紐,音近,故“蜀”當是“獨”之本字,“獨”應是“蜀”的後起分別字。郭店楚簡《五行》作“慎其蜀也”,是其證。因此,要瞭解“獨”字本義,還得從“蜀”字的本義入手。

《說文解字》云:“蜀,葵中蠶也。從蟲,上目象蜀頭形,中象其身蜎蜎。《詩》曰:‘蜎蜎者蠾。’”段注:“葵,《爾雅》釋文引作桑,《詩》曰:‘蜎蜎者蠾,烝在桑野。’似作‘桑’為長。”王先謙《詩三家義集疏》卷十三亦謂“葵”蓋“桑”之誤字。[3]則皆以“蠶”釋“蜀”之本義。至於為何以“蜀”作蜀地之稱,則或以為蜀地育蠶之風特盛[4],或以為以蜀之先祖蠶叢得名[5],或以為乃中原人對蜀人之賤稱[6]。

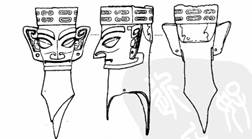

但是參照甲骨文、金文和篆书中的“蜀”字(圖一),其上部為一縱目,下部則蜷曲似蛇身,并不從蟲,也很難說象蠶之形,因而以上這些解釋似乎都難免附會之嫌。直到上世紀八十年代,四川廣漢三星堆遺址的陸續發掘,才為解開“蜀”字及古蜀國之迷撕開了一道口子。

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

圖一 甲骨文、金文、篆字中的“蜀”字

1-20、殷墟甲骨文 21、周原甲骨文 22、班簋金文 23、石鼓文 24、秦篆 25、說文解字

(圖采自趙殿增:《三星堆文化與巴蜀文明——早期中國文明》,江蘇教育出版社,2005年,第312頁。)

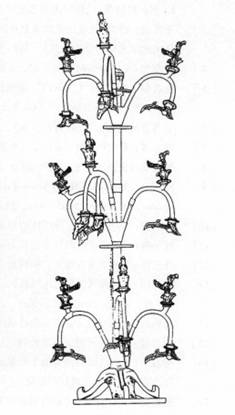

三星堆文物中有三類數量較大且具代表性的青銅器:一是青銅樹(圖二),學界已普遍接受其為太陽樹或者扶桑樹的說法;二是青銅鳥(圖三),多為三足,且多有負日造型,當爲傳說中的“金烏”;三是縱目人面具(圖四),有誇張的縱目和大耳朵,學界或認為是對蜀先祖蠶叢“其目縱”形象的模擬,或以為是民間“千里眼,招風耳”的原始想像,也有附會以地外文明的悠謬之說。[7]總的來看,三星堆文物中所反映出古蜀國的太陽崇拜和所謂“眼睛崇拜”引起了學界的極大重視。同時,一些學者也開始嘗試著利用考古發現重新考證“蜀”字本義。關於“蜀”字來源,當前的研究,主要有以下幾種較有代表性的觀點:

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

圖二(左) 廣漢三星堆二號祭祀坑青銅樹

(圖采自四川省考古所:《廣漢三星堆祭祀坑》,圖一二〇,文物出版社,1999年。)

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

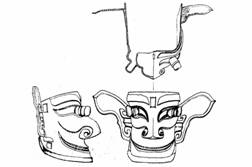

圖三 廣漢三星堆二號祭祀坑出土青銅鳥

(圖采自陳德安:《三星堆——古蜀王國的聖地》,四川人民出版社,2000年,第72-76頁。)

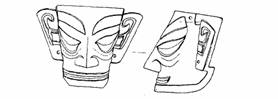

一、認為“蜀”字是對“縱目人”蠶叢的描繪,以趙殿增為代表。趙殿增認為:“‘蜀’字的字義,就是以其主神的形象作為這一群人的特定稱謂。……甲骨文中的‘蜀’字,起源於對蜀人主神——始祖神‘縱目人’蠶叢圖像的客觀描繪與象形記錄。”這種說法本於《華陽國志》“蜀侯蠶叢,其目縱,始稱王”的說法,一些學者據以解釋三星堆出土的縱目人面具。[8]

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

A型青銅人面像 B型青銅人面像

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

C型青銅人面像

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

A型青銅人頭像 B型青銅人頭像

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

C型青銅人頭像 D型青銅人頭像

圖四 三星堆二號祭祀坑出土青銅人面像及青銅人頭像

(圖采自四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所、廣漢市文化局、文管所【陳德安、陳顯丹執筆】:《廣漢三星堆二號祭祀坑發掘簡報》,《文物》1989年第5期。)

二、認為“蜀”字是對女媧形象的描繪,以周清泉為代表。周清泉認為:女媧為“蜀氏特有的祖靈崇拜物”,“此祖靈崇拜意識,以文字為載體,則表象為其目突出之字。作為祭祀時之祖靈崇拜形象,則表現為青銅柱目面像——即女媧受祭之神像。”[9]

三、認為“蜀”字是古蜀國的鳥形圖騰,以高大倫為代表。高大倫認為,不應該把注意力放在眼睛崇拜上,而應該探討這些眼睛形象背後的“民族規定性”,并認為它們代表的是早蜀的鳥形圖騰,“蠶叢也是鳥類”,“杜宇以前的蜀人都是以鳥為圖騰”。[10]

四、認為“蜀”字是“飛翔著的大眼睛”,有可能就是太陽,以王仁湘為代表。王仁湘認為,“眼睛崇拜在古代蜀人的精神世界中是一個核心所在。當然這種眼睛崇拜只是一個表象,人們崇拜的並不是單純的眼睛,而是眼睛代表的另外的客體”,并猜測“它們所代表的客體會不會就是太陽呢?”同時,王仁湘提出:“甲骨文和金文中的‘蜀’字,是一只帶著小卷尾的大眼睛,這個模樣與三星堆立人像冠式的側視圖相同,也與一些同時出土的獸面頷下附帶的眼形相同,這會不會是‘蜀’字的本義?它原本就是飛翔著的大眼睛,而不是傳統認作的蠶蟲。”[11]

五、認為“蜀”字是對“縱目神”的崇拜,但是不限於蠶叢,而是包含了關於蜀國始祖的若干個神話,以黃永林為代表。黃永林認為,“人像縱目突出雙眼,其含義與中原甲骨文的‘蜀’字突出‘目’字的意義相同,反映了‘蜀’字的字根之所在,古‘蜀’字的上部象徵縱目,縱目人像與《華陽國志·蜀志》有關蠶叢縱目的記載正相吻合。”“縱目,就是直目,就是眼球外凸,直目人形象就是一個種族的圖騰,其實質就是對‘縱目’神的崇拜。青銅直目人像本身與上古蜀族的燭龍、蜀王蠶叢,以及與蜀有密切族源的有關民族如彝族有著必然聯繫,因此,縱目的青銅人面像包含了關於蜀國始祖的若干個神話,也表現了對‘蜀’的崇拜。”[12]

六、認為“蜀”字是對蠶叢面部特徵和身份特徵的雙重確認,以黃曉斧為代表。黃曉斧認為,甲骨文“蜀”字,上部“目”是蠶叢的面部特徵,下部“蟲”是蠶叢的身份特徵,用“蟲”稱蜀並非對蜀人的賤稱;同時,他認為三星堆青銅人面具應是饕餮,青銅大立人亦是蠶叢形象。[13]

七、認為“蜀”字源於“強調巫師和神像之眼睛及跽坐體姿的遠古屬國祭祀文化”,以姜生為代表。姜生認為,“蜀”字的起源“植根於古蜀祭祀系統,產生於商朝人對古蜀祭祀系統中的盲巫覡和大目神像之瞽矇睅目與跽坐體姿等突出特徵的觀察;‘蜀’字是對這些最突出特徵的簡約集中的象形表達。”[14]

綜上諸說,主要是將“蜀”字本源的考證係於“縱目”這一特徵上,或以為此縱目是蠶叢,或以為是女媧,或以為是盲巫覡和大目神像,或以為包含了關於蜀國始祖的若干神話,或以為是“飛翔著的大眼睛”,或以為是鳥圖騰。

在前人研究的基礎上,筆者以為,“蜀”字很可能是《山海經》等書中提到的“燭龍”一類的太陽神物之象形。

《山海經·大荒北經》:“西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神,人面蛇身而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其視乃明,不食不寢不息,風雨是謁。是燭九陰,是謂燭龍。”[15]

《山海經·海外北經》:“鍾山之神,名曰燭陰,視為晝,瞑為夜,吹為冬,呼為夏,不飲,不食,不息,息為風,身長千里。在無

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

《楚辭·天問》:“日安不到,燭龍何照?”

《淮南子·地形》:“燭龍在雁門北,蔽於委羽之山,不見日,其神人面龍身而無足。”

《詩含神霧》:“天不足西北,無有陰陽消息,故有龍銜火精以照天門中。”

《易緯乾坤鑿度》卷上:“《萬形經》曰:太陽順四方之氣。古聖曰:燭龍行東時肅清,行西時

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

可見,燭龍是太陽神的形象,其特徵是“人面蛇身”“直目”,同時,它的眼睛睜開則為白天,閉上則為晚上,也即是說,燭龍的眼睛包含了太陽的意味。

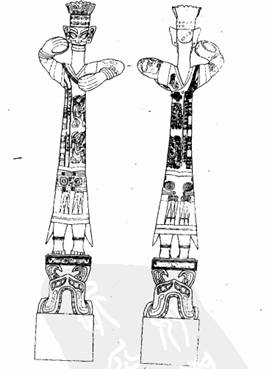

再參照“蜀”字的甲骨文,上部為縱目,下部則是蜷曲類於蛇的身軀,或者是蛇的本字。也就是說很可能是一條縱目的蛇一類動物的形象。除了三星堆出土的大量縱目人面具之外,這一縱目蛇的形象,不禁讓我們聯想起了三星堆二號坑的青銅立人像(圖五)。王仁湘曾經就這尊青銅立人像的冠式進行專門的論述,認為該冠“其實是一個非常明確的獸面形裝飾,獸面僅有一對帶眉眼的大眼睛,耳鼻嘴均無”,并將該冠式稱為 “天目冠” ,以眼睛象徵太陽。而這個立人四龍八眼立座上的龍眼形象與冠上的眼形相同。同時,在三星堆出土的青銅神壇中部還鑄有操蛇的四力士像,而這些力士雙腿的外側又有對稱的眼形圖案。[18]在這裡,我們看到了很多縱目與蛇(龍)結合的形象。范小平則認為二號坑的三尊青銅人面像(MⅠ、MⅡ、MⅢ)可能就是“縱目的蛇”的圖騰,并認為其實質就是對“縱目的蛇”的崇拜。[19]

由此看來,三星堆出土的大量“縱目的蛇”的形象與“蜀”字的甲骨文形態是十分相近的。同時,從立人冠的獸面僅有眼睛而無耳鼻嘴的造像中,我們看到了“蜀”字的甲骨文誇張地突出了眼睛有以眼代首的可能性。事實上,人類早期傳說的神明,都有穿透宇宙的神眼,這源自對龍蛇神靈的崇拜,并進一步將蛇腹背的花紋當作“神眼”。在全世界各民族的圖騰中都發現了用龍、蛇之軀裝飾神眼的圖騰。其中,苯教中用蛇飾神眼的手法比較豐富:有的直接用螺形盤蛇表達,有的則將蛇頭作為人面的眼睛,蛇身則順臉頰而下,尾交於口牙。而薩滿教中的太陽神往往被繪製成眼睛狀,在諸多古代神話中,太陽被稱為是“天之眼”。[20]譬如在英國古典的詩歌語法中,就把“太陽”稱作heaven’s eyes(天之眼)。[21]

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

圖五 廣漢三星堆二號坑出土青銅立人像

(四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所、廣漢市文化局、文管所【陳德安、陳顯丹執筆】:《廣漢三星堆二號祭祀坑發掘簡報》,《文物》1989年第5期。)

可見,“縱目的蛇”的形象與太陽崇拜具有很大的關係,這可能也是被認作太陽神的燭龍具有“縱目”特徵的原因。

另外,除了外形之外,燭龍本身與古蜀國是否具有聯繫呢?筆者以為答案是肯定的。《山海經·海內西經》有“赤水出(昆侖)東南隅”[22]之說,又說“海內昆侖之虛,在西北,帝下之都”[23]。蒙文通、鄧少琴曾經考證過昆侖就是現在的四川岷山一帶,而岷山的西部、南部就是川北、川西地區,燭龍居“赤水之北”,赤水又“出(昆侖)東南隅”,所以,傳說中的燭龍的活動地點很可能就是川西、川北一帶。[24]《華陽國志·蜀志》云:“蜀之為國,肇自人皇。”范小平認為這裡的“人皇”就是指燭龍,並指出“由於燭龍縱目,並且蜀先王蠶叢也縱目,因此燭龍和蠶叢同為‘縱目人’宗族,人皇理當為‘縱目人’祖始,是古蜀信奉的宗祖神圖騰”。[25]

其實,從“燭龍”這一稱謂上也能看出其與“蜀”存在關係的可能性。蜀為燭的本字,燭龍即是蜀龍,而龍為類稱,所以燭龍的名字很可能就叫“蜀”。

綜上來看,甲骨文“蜀”字很有可能是對古蜀宗祖神燭龍,也即太陽神的象形。帶有強烈的宗祖神圖騰和太陽崇拜的意味。

那麼舊訓何以將“蜀”字的本義訓為“蠶”呢?筆者以為,除了蜀先主蠶叢的影響之外,許慎所引的《詩·豳風·東山》有很大的誤導效果。其詩首章云:“蜎蜎者蠾,烝在桑野。”前人之所以徑以蠶釋蠾,蓋見下文有“桑野”二字,但是,其實“桑野”不惟有桑樹林的意思,還可泛指東方之野,乃至郊野。《淮南子·地形》:“東方曰棘林,曰桑野。”[26]即是其證。前人由於將蠾釋為蠶,桑野釋為桑樹林,所以對“烝”字的訓釋就成了問題,毛傳釋作“窴也”,鄭箋云“久在桑野,有似勞苦者”,馬瑞辰釋作“曾之借字”“乃也”[27],皆曲為之解。《說文解字》:“烝,火氣上升也。”如果明瞭蜀即燭龍、太陽一類的話,烝就可訓以本義了,“蜎蜎者蠾,烝在桑野”即謂燭龍(太陽)從東方升起。這一訓釋與《東山》全詩宵行夜宿的情景也十分契合。

需要說明的是,筆者此處以燭龍釋“蜀”字本義,但其實即便將甲骨文“蜀”字不看作燭龍這樣的縱目蛇,而看作是鳥圖騰或是傳統的蠶,也仍然具有很強的太陽崇拜意味。

首先,鳥向來被視作“陽之精”,與太陽崇拜之間具有神秘的聯繫。蕭兵指出:“鳥神崇拜與太陽崇拜的有機迭合是中國海——太平洋文化的重要特徵。這在中國南方的楚文化、越文化、濮文化裏都有鮮明反映。三足烏、陽離、玄鳥都曾被移入太陽。”[28]

其次,蠶也與太陽崇拜有很大的關係。《周禮·夏官》:“馬質……禁原蠶者。”鄭玄注引古《蠶書》云:“蠶為龍精。月值大火,則浴其種。”[29]《管子·水地》:“龍生於水,被五色而游,故神。欲小則化如蠶蠾,欲大則藏於天下,欲下則入於深泉。”[30]由此看來,蠶很可能與蛇一樣,具有與龍相類或者發展成龍的可能性。而蜀先祖稱為“蠶叢”可能也與這一點有關。另外,還有一點值得注意的是,若按照引《詩·東山》來看,《說文》應該釋蜀為“桑中蠶”,但事實上卻釋蜀為“葵中蠶”,段玉裁《注》、陸德明《釋文》和王先謙《集疏》無一例外地以為“葵”為“桑”之誤,但是“葵”與“桑”音、形都相去甚遠,以其為誤字十分牽強。筆者以為,這裡的“葵”並非誤字,而是別有意味,甚至可能透露了許慎對“蜀”字的真正認識。葵者之習性乃“向日”,如《淮南子·覽冥》:“葵之鄉日,雖有明智,弗能然也。”[31]蓋向日之葵有逐日的特點,那麼“葵中蠶”正類於前面提到的“日之精”的意味。很可能許慎撰《說文》之時,尚看到一些蜀字與太陽相關的資料,故以“葵中蠶”而不以“桑中蠶”釋之。

綜上可知,作為“獨”字本字的“蜀”字與太陽崇拜有密切的關係,“獨”字的本義應該也與太陽有關。這一點,在下文會有進一步論述。

中国历史上数学名人故事

二、“慎其獨”:來自太陽的引申——從“見獨”和“聖人不慙於景”說起

1、“見獨”:由“見天地之心”到“則陽”

儘管我們推測“獨”字本義很可能與太陽崇拜有密切的關係,但是在先秦的傳世文本中我們似乎見不到將“獨”或“蜀”直接訓為與太陽有關的記載。但如果仔細推敲,還是會發現一些“獨”字和太陽有聯繫的蛛絲馬跡。以下茲舉數例。

《周易·復卦》六四爻辭曰:“六四,中行獨復。”《象》:“中行獨復,以從道也。”

虞翻曰:“‘中’謂初,震為‘行’,初一陽爻故稱‘獨’。四得正應初,故曰‘中行獨復,以從道也’。”

董仲舒《春秋繁露》:“陰陽之道不同,至於盛而皆止於中,其所始必皆於中,中者,天地之太極。”

李道平《周易集解纂疏》:“極,中也。是以二至為天地之中,冬至在復初一陽,《復·彖》曰‘見天地之心’,心即中也,故知‘中謂初’也。初體震足為‘行’,震初一陽故稱‘獨’。初以中行,獨應於四,四得正位,下應於初,故曰‘中行獨復’。”[32]

復卦的卦象為

三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考

《復卦·彖辭》曰:“《復》其見天地之心乎。”

荀爽曰:“陽起初九,為‘天地心’,萬物所始,吉凶之先,故曰‘見天地之心’矣。”[33]

從卦象上來看,復卦“陽起初九”,是陽氣自下而上復升之象。《彖辭》言其見天地之心。然何謂“天地之心”?《管子·樞言》:“道之在天者,日也。其在人者,心也。”[34]是以天之有日類比人之有心,故知天心者為日。所謂“見天地之心”亦即陽氣復升而見日。《文子·上德》:“日出於地,萬物蕃息……日入於地,萬物休息。”[35]是故日為“萬物之始”。又,《荀子·解蔽》:“人心之危,道心之微。”[36]道心即日,道心所露之幾微可卜吉凶,所謂“行乎邇,見乎遠”[37],是故日為“吉凶之先”。

《莊子·大宗師》:“吾猶守而告之,參日而後能外天下;已外天下矣,吾又守之,七日而後能外物;已外物矣,吾又守之,九日而後能外生;已外生矣,而後能朝徹;朝徹,而後能見獨;見獨,而後能無古今;無古今,而後能入於不死不生。殺生者不死,生生者不生。”

郭象注:“當所遇而安之,忘先後之所接,斯見獨者也。”

陸德明《經典釋文》:“夫能洞照,不崇朝而遠徹也。”

成玄英疏:“朝,旦也。徹,明也。死生一觀,物我兼忘,惠照豁然,如朝陽初啓,故謂之朝徹也。夫至道凝然,妙絕言象,非無非有,不古不今,獨往獨來,絕待絕對。覩斯勝境,謂之見獨。故《老經》云寂寞而不改。任造物之日新,隨變化而俱往,不為物境所遷,故無古今之異。古今,會也。夫時有古今之異,法有死生之殊者,此蓋迷徒倒置之見也。時既運運新新,無今無古,故法亦不去不來,無死無生者也。”[38]

莊子所言“見獨”究竟何義,向來聚訟紛紛,不得確解。但是如成玄英疏,“朝徹”即旦明,應無疑義,“朝徹,而後能見獨”,旦明則“朝陽初啓”,所以所謂“見獨”其實就是見日,也就是“見天地之心”,因爲“道之在天者,日也”,所以“見日”也即見道,悟道。見日然後能悟天行有常,無古今之變,《管子·形勢解》:“古以至今,不更其道。故曰:古今一也。”[39]《荀子·不苟》:“天地始者,今日是也。”[40]皆明其義。《莊子》接下去又說:“無古今,而後能入於不死不生。殺生者不死,生生者不生。”筆者以為,《大宗師》中的另外一段話可以作為這一句的註釋:

死生,命也,其有夜旦之常,天也。人有所不得與,皆物之情也。彼特以天為父,而身猶愛之,而況其卓乎!人特以有君為愈乎己,而身猶死之,而況其真乎!

郭象注:“夫真人在晝得晝,在夜得夜。以死生為晝夜,豈有所不得!人之有所不得而憂娛在懷,皆物情耳,非理也。卓者,獨化之謂也。夫相因之功,莫若獨化之至也。故人之所因者,天也;天之所生者,獨化也。人皆以天為父,故晝夜之變,寒暑之節,猶不敢惡,隨天安之。況乎卓爾獨化,至於玄冥之境,又安得而不任之哉!既任之,則死生變化,惟命之從也。”

成玄英疏:“夫死生晝夜,人天常道,未始非我,何所係哉!而流俗之徒,逆於造化,不能安時處順,與變俱往,而欣生惡死,哀樂存懷。斯乃凡物之滯情,豈是真人之通智也!”[41]

莊子認為真人“以天為父”,故天之日出日落,夜旦之分,猶人之生死。所以既然知道太陽的出沒為天行之常,那麼人的生死也同樣是常道,應該“隨天安之”“安時處順”,而不應該“欣生惡死,哀樂存懷”。而所謂“不死不生”,其實是一種“無始無終”從而達到保其長久的境界,這也是在先秦兩漢的文獻中所習見的,而且常常隱含著仿效太陽,同於天道的意思:

《文子·上德》:“天行不已,終而復始,故能長久。輪得其所轉,故能致遠。……陽氣動,萬物緩而得其所,是以聖人順陽道。……陽上而復下,故為萬物主。不常有,故能終而復始。終而復始,故能長久。能長久,故為天下母。” 徐靈府注:“聖人順天之道,無為長久;逆物之情,有位莫守。”[42]

《列子·天瑞》:“不生者疑獨。(盧重玄解:‘神無方比,故稱獨也。《老子》曰“獨立而不改”也。’)……疑獨,其道不可窮。(盧重玄解:‘此文“疑獨”猶言“比獨”,與下文“往復”相對為義。’)……故有生者,有生生者;有形者,有形形者;有聲者,有聲聲者;有色者,有色色者;有味者,有味味者。(盧重玄解:‘有形之始謂之生,能生此生者,謂之形神。能形其形,能聲其聲,能色其色,能味其味者,皆神之功,以無制有。’)生之所生者死矣,而生生者未嘗終;形之所形者實矣,而形形者未嘗有;聲之所聲者聞矣,而聲聲者未嘗發;色之所色者彰矣,而色色者未嘗顯(張湛注:‘故生者必終,而生生物者無變化也。至無者,故能為萬物之宗主也。’)”[43]

又:“形,必終者也;天地終乎?與我偕終。終進乎?不知也。(張湛注:‘聚者以形實為始,以離散為終;散者以虛漠為始,以形實為終。故迭相與為終始,而理實無終無始者也。’)道終乎本無始,進乎本不久。有生則復於不生,有形則復於無形。”[44]

《淮南子·精神》:“化者復歸於無形也,不化者與天地俱生也。夫木之死也,青青去之也。夫使木生者,豈木也?猶充形者之非形也。故生生者未嘗死也,其所生則死矣;化物者未嘗化也,其所化則化矣。”[45]

據《文子·上德》的說法,“陽上而復下,故為萬物主”,太陽本居於至上,但能“以至高下至卑”(《易·謙卦》),下濟萬物,故能“為萬物主”,又能“不常有”,即有夜旦之交替,所以能夠“終而復始”,從而得保長久。“聖人順陽道”,即仿效太陽之德,所以也能夠長久。而《列子·天瑞》中提出了“疑獨”的說法并認為其達到了“不生”的境界,盧重玄以“比獨”釋之,“比獨”即方比於獨、效仿獨,也就類似於“聖人順陽道”,“不生者疑獨”也就是順陽道者能達到“不生”的境界。天道或者太陽都是“生生者”,即化生萬物者,“生之所生者死矣,而生生者未嘗終”,“ 生生者未嘗死也,其所生則死矣;化物者未嘗化也,其所化則化矣”,所以作為“生生者”的太陽不惟“不生”,而且“不死”,是為“不死不生”“無始無終”。所以,聖人順陽道方能達到“不死不生”的境界而得保長久。《老子》曰:“獨立而不改。”[46]獨者,陽道也,陽道立,故不隨物遷變,意思庶幾近之。

綜上看來,《莊子》所謂的“見獨”其實就是見日,或者說“見天地之心”、悟道,從夜旦交變,天行有常之中悟出“古今一也”,從而比德於天,入於“不死不生”的境界。這種由太陽而悟天道的思路也是先秦兩漢文獻中常有的。太陽因為具有“古今一也”“生萬物”“自貶損以下人”“以至高下至卑”“予而無取”“無私近也,無私遠也”“不常有”“終而復始”等特徵,所以常常被當做“天德”的象徵,被認作是“天地之心”。也正因為如此,所以會產生“聖人順陽道”“比獨”“聖人偯陽,天下和同;偯陰,天下溺沉”這樣的思想,筆者姑且以《莊子》中的篇名“則陽”來概括這種思想。“則陽”即以太陽為則,仿效太陽之意。這種“則陽”的思想在先秦具有很大的影響,也是我們接下去討論慎其獨的思想背景。

2、“聖人不慙於景”:由“天光”到“人耀”

《淮南子·繆稱》:“聖人在上,化育如神。太上曰:‘我其性與!’其次曰:‘微彼,其如此乎!’故《詩》曰‘執轡如組’,《易》曰‘含章可貞’,動於近,成文於遠。夫察所夜行,周公慙乎景,故君子慎其獨也。釋(義同“舍”——臻穎謹案)近斯(“期”之誤——臻穎謹案)遠,塞矣。”[47]

《文子·精誠》:“子之死父,臣之死君,非出死以求名也,恩心藏於中,而不違其難也。君子之憯怛,非正為也,自中出者也,亦察其所行。聖人不慙於景,君子慎其獨也,舍近期遠塞矣。故聖人在上,則民樂其治,在下則民慕其意,志不忘乎欲利人也。”[48]

《淮南子·繆稱》和《文子·精誠》的這兩段話都將“(不)慙於景”和“慎其獨”並論,可見“慎其獨”與“(不)慙於景”之間可能存在一種密切的聯繫。舊說多以自慙乎形影解釋“慙乎景”,認為反躬自省而有所慙的意思。筆者以為這是以後人之意揣度古人,理解這兩段話的時候,必須進入古人之情境。

讀這兩段文字時,筆者內心產生過兩個疑問:

第一,為何要強調“夜行”慙乎景?古時不若今日之夜行有路燈等照明之物,故形影分明;相反,當爲白晝影子分明而黑夜影子黯淡以至於無。《周禮·天官冢宰》:“置槷以懸,視以景。為規識日出之景與日入之景。”賈公彥疏:“景謂於槷端自日出畫之,以至日入,即得景,為規識之。”[49]日出時畫影,以至日落,可知影子隨日出而出,隨日入而入。其實“景”字的本義當如《說文》,作“光也;從日,京聲”,與太陽有密切的關係,我們現在可以看到古書中很多將“景”訓為“明也”“光色也”“照也”甚至“日也”的訓詁材料,[50]可知景的本義即為日光或太陽,後來,可能是因為發現影子與太陽同出同入,而借景字作為“陰影”之“影”。在古人的觀念里,影子應該是由太陽而生的,是光的產物。《顏氏家訓·書證》:“《尚書》曰:‘惟景響。’《周禮》云:‘土圭測景,景朝景夕。’孟子曰:‘圖景失形。’《莊子》云:‘罔兩問景。’如此等字,皆當為光景之景。凡陰景者,因光而生,故即謂為景。《淮南子》呼為‘景柱’,《廣雅》云:‘晷柱挂景。’竝是也。至晉世葛洪《字苑》,傍始加彡,音於景反。而世間輒改治《尚書》、《周禮》、《莊》、《孟》從葛洪字,甚爲失矣。”[51]是其明證。至於這裡兩段話中的“景”,筆者以為用不著強解作“光”或者“形影”,而是因為缺乏光耀以至於形影不彰的意思,後面會有詳論。

第二,第一段話中引《詩·邶風·簡兮》和《易·坤卦》六三爻辭的用意何在?前者比較好理解,“執轡如組”可以理解為以簡馭繁,而以簡馭繁的具體方法即下文說的“動於近,成文於遠”,專注于貼近自己的東西,內求諸己而不外求於遠。而“含章可貞”相對有些費解。《坤》卦辭曰:“坤,元亨,利北馬之貞,君子有攸往,先迷後得,主利,西南得朋,東北喪朋,安貞吉。”六三爻爻辭:“六三,含章可貞,或從王事,無成有終。”《象》曰:“含章可貞,以時發也;或從王事,知光大也。”我們知道“坤卦”象徵月亮,是臣德,妻德。卦辭“西南得朋,東北喪朋”,《周易參同契》卷上“朋”作“明”,謂每月月初,月亮得日光之明,而初現新月於西南方;每月月末,月亮失日光之明,而終盡於東北方。此說可從。而“含章”,虞翻、孔穎達、李道平都釋作“以陰包陽”,[52]當是指月亮吸取了太陽的陽氣。“貞,正也”,“動陽得正,故曰‘可貞’”,[53]也就是說,“含章可貞”是指月亮吸取了太陽的陽氣,並如《象》所謂的“以時發也”。將這一思想施諸人事,即像月亮從太陽處汲取陽氣然後得以自明,發出光耀一樣,人也應該從太陽那裡汲取天德,然後得以自明、自照。這種思想與上一節中提到的“順陽道”的思想是一脈相承的,在古代文獻中有時被稱作借“天光”以“自照”,或是“發心照物”,以下試舉數例:

《莊子·庚桑楚》:“宇泰定者,發乎天光。發乎天光者,人見其人,【物見其物。】人有脩者,乃今有恒;有恒者,人舍之,天助之。人之所舍,謂之天民;天之所助,謂之天子。”

郭象注:“夫德宇泰然而定,則其所發者天光耳,非人耀。天光自發,則人見其人,物見其物。物各自見而不見彼,所以泰然而定也。人而脩人,則自得矣,所以常泰。常泰,故能反居我宅而自然獲助也。”

成玄英疏:“夫身者神之舍,故以至人為道德之器宇也。且德宇安泰而靜定者,其發心照物,由乎自然之智光。凡庸之人,不能測聖,但見群於衆庶,不知天光遐照也。恒,常也。理雖絕學,道亦資求,故有真脩之人,能會凝常之道也。體常之人,動以吉會,為蒼生之所舍止,皇天之所福助,不亦宜乎!”

陸德明《釋文》:“人心自兆其端倪而天光發焉,自然而不可掩也,脩其自然而機應之。人各自脩也,各自見也,故曰人見其人。”[54]

從《莊子·庚桑楚》的這段話里,我們可以看出“體常之人”的心就像月亮中蘊含陽氣一樣,蘊含著“天光”,所以當“人心自兆其端倪”之時,就會“發心照物”,發出之前所蓄積蘊含的“自然之智光”,“自然而不可掩”,從而能使得“宇泰定”“人舍(作“舍居、舍止”解——臻穎謹案)之”“天助之”,能“反居我宅而自然獲助”。但是凡庸之人是看不出聖人有“天光遐照”的。由於“天光”是由每個人“脩其自然而機應之”產生的,“人各自脩”,所以就“各自見”,所謂“人見其人”也就是每個人各自照見自己的內心,而不是說真的能發出可見的光。

接下去又說:

“劵內者,行乎無名;劵外者,志乎期費。行乎無名者,唯庸有光;志乎期費者,唯賈人也,人見其跂,猶之魁然。”

郭象注:“本有斯光,因而用之。雖己所無,猶借彼而販賣也。”

成玄英疏:“庸,用也。游心無名之道者,其所用智,日有光明也。……跂,危也。魁,安也,銳情貪取,分外企求,他人見其危乎,猶自以為安穩,愚之至也。”[55]

這一段話突出了“

中国历史名人殊荣故事梗概

劵內者”和“劵外者”之分,前者是反求諸己的,“本有斯光,因而用之”,而後者是不注意積蓄“天德”“天光”,因而只能“借彼而販賣”,不能做到“由中出”。同篇中還有這樣一段話:

“不見其誠己而發,每發而不當,業入而不舍,每更為失。為不善乎顯明之中者,人得而誅之;為不善乎幽閒之中者,鬼得而誅之。明乎人,明乎鬼者,然後能獨行。”

郭象注:“發而不由己誠,何由而當!發由己誠,乃為得也。幽閒無愧於心,則獨行而不懼。”

成玄英疏:“以前顯得道之士智照光明,此下明喪真之人妄心乖理。誠,實也。未曾反照實智而妄發迷心,心既不真,故每乖實當也。

陸德明《釋文》:“不見其誠己而發”謂不自照其內心而外馳也。”[56]

這一段話突出了“誠己”的重要性,《庚桑楚》屬雜篇,為後人纂輯附會,所以這裡的“誠”很可能是後來發展出來的概念。如果“不由己誠”而發,那麼就是沒有“自照其內心”、“反照實智”的“妄發”,就是前面提到的“借彼而販賣”。同時,值得注意,天德或者天光是“由外入”的,只有“人舍之”,即將這原本屬於天的光耀和德行內化,而後方能“由中出”。如果“業入而不舍”,即已經知曉了天德卻不能舍居於天德,則比之不知天德更加危險。因為如果不知天德則不知善惡之分,所以也就無所謂作惡了,而知天德即知善惡,知何為所當行,若仍然不行天德便是“為不善”。

又,《莊子·則陽》有這樣一段話:

“是以自外入者,有主而不執;由中出者,有正而不距。四時殊氣,天不賜,故歲成;五官殊職,君不私,故國治;文武大人不賜,故德備;萬物殊理,道不私,故無名。無名故無為,無為而無不為。”

郭象注:“自外入者,大人之化也;由中出者,民物之性也。性各得正,故民無遠心;化必至公,故主無所執。所以能合丘里而并天下,一萬物而夷群異也。殊氣自有,故能常有,若本無之而由天賜,則有時而廢。”

成玄英疏:“自,從也。謂聖人之教,從外以入,從中而出,隨順物情,故居主竟無所執也。由,亦從也。萬物黔黎,各有正性,率心而出,稟受皇風,既合物情,故順而不距。”[57]

這裡強調了雖然天德是“自外入”的,但其實也是人的“正性”。之所以能夠“從外以入,從中而出”,正是因為天德“隨順物性”,只需“率心而出”就能“順而不距”。也正因為這“正性”是“自有”的,所以能“常有”,若“本無之而由天賜”,則“有時而廢”。

除了《莊子》以外,其他文獻中也多有取天光自照的例子:

《文子·上德》:“夫道者內視而自反,故人不小覺不大迷,不小惠不大愚。莫鑒於流潦而鑒於止水,以其內保而不外蕩。”

徐靈府注:“反聽內視,自得於身也。執熒耀而方太陽,非迷者若何?持燕石而比和玉,非愚者若何也?”[58]

又,“君子日汲汲以成煇,小人日怏怏以至辱。(徐靈府注:‘君子勤身以修道,日益暉光。小人乘閒以快意,終致困辱。’)……故怨人不如自怨,勉求諸人,不如求諸己。聲自召也,類自求也,名自命也,人自官也,无非己者。”[59]

雖然與《莊子》之義不盡相同,但是仍然強調了人自身有“熒耀”而不需“方太陽”,只要“反聽內視”,就能“自得於身”。這種思想比《莊子·則陽》中的思想又要更加內化,因為它開始不強調“自外入”的一面,而只強調“由中出”的一面。

再如:

《周易·晉卦·象》:“明出地上,晉。君子以自照明德。”

鄭玄注:“地雖生萬物,日出于上,其功乃著。故君子法之,而以明自照其德。”[60]

此即言君子法乎太陽,以明自照其德。《大學》所謂“在明明德”或與之義相近。古書多有以光明喻德的,如《爾雅·釋天》:“四時和謂之玉燭。”《釋文》引李巡注:“人君德美如玉而明如燭。”[61]

所以,總的來看,《淮南子·繆稱》與《文子·精誠》的這兩段話中涉及到“天光”和“人耀”的問題。這麼一來,第一段話中的“我其性與”和“微彼,其如此乎”也就可以理解了:前者以為光耀由乎己,後者以為光耀由乎彼。前面已經提到古人“景因日生”的思想,所以“夜行”之時,沒有太陽之光,自然形影黯淡,“慙乎景”實際上就是慙乎無光:由於因光生影的思想,無影意味著無光,夜間自然無日光,但是若為真人、聖人,則應該得“天光遐照”,如月亮一樣積蓄了陽氣,能夠自己“發心照物”。《列子·說符》中提到過列子觀影而知持後的故事,“形枉則影曲,形直則影正”,盧重玄解曰:“觀其末而知其本,因其著而識其微,然後能常處先矣。”[62]這裡的觀影也是同樣的道理,影本由光生,光強則影彰,光弱則影滅。所以當看到日入影子就變黯淡的時候,便說明自己未能“發心照物”,說明還離不開外在的太陽,只停留在“微彼,其如此乎”的境界,而沒能達到“我其性與”的“太上”境界,所以會“慙乎影”。在古人的觀念中,周公只是賢人,而非聖人,真人,所以《淮南子·繆稱》舉周公尚且“慙乎景”來說明像他這樣的大賢人尚且不能達到“天光遐照”的境界,遑論他人。而《文子·精誠》則說“聖人不慙乎景”,從中可見聖人與賢人的差別。正因為積蓄天德,發心照物是那樣地重要,所以接下來才會強調“君子慎其獨”,這裡的“獨”不是真的太陽,一些學者將其解釋作“心”是有道理的,因為“慎其獨”,本義即“以他的太陽為貴”,上一節據《管子·樞言》“道之在天者,日也。其在人者,心也”一句話提到過,天心即太陽,同樣的道理,人的太陽即人心。所以這裡的“慎其獨”實際上就是強調“慎其心”,是將人之心比類於天之日。接下去的“舍近期遠,塞矣”,說的是既然人心同於天日,人通過“脩其自然”能夠獲得天德,又何必一味地假於外,求之遠?通過“慎其獨”,即慎自身的“獨”,就可以積蓄天光,發心自照,又何必一味地依賴外在的“獨”,如賈人般“借彼而販賣”呢?

最後,還需要指出一點,前面說的夜行慙乎景,不是真的為自己的影子黯淡而慙愧,不是真的想讓自己發出光,照亮周圍。正如前面《莊子·庚桑楚》中所說的“但見群於衆庶,不知天光遐照也”,發心照物不是真的發光,從外表上也是看不出來的,這裡的“光”是德光。這是一個關於仿效天德的隱喻。其實,在古代文獻中,“夜行”二字本身就充滿了寓言的味道,以下試舉幾例:

《管子·形勢》:“召遠者使無為焉,親近者言無事焉,唯夜行者獨有也。”[63]

《管子·形勢解》:“明主使遠者來而近者親也,為之在心,所謂夜行者,心行也。能心行德,則天下莫能與之爭矣。故曰:唯夜行者獨有之乎。”[64]

《淮南子·覽冥》:“衆雄而無雌,又何化之所能造乎!所謂不言之辯,不道之道也。故召遠者使無為焉。親近者使無事焉,惟夜行者為能有之。” 高誘注:“夜行,喻陰行也,陰行神化,故能有天下也。” 王念孫云:“所謂夜行者,心行也。能心行,行德天下,莫能與之爭矣。”[65]

《文子·精誠》:“夫召遠者使無為焉,親近者言無事焉,唯夜行者能有之。”[66]

徐時棟云:“《夜行》者,古論道書名也。《鹖冠子》有《夜行篇》,蓋闡發是書之義,即以名篇,篇末曰:‘故聖人貴夜行。’”[67]

由上引諸材料可知,夜行為聖人所貴,具有召遠親近的功能。至於夜行的意思,《管子·形勢解》自解為“心行”,高誘注則以為“陰行”。筆者認為,其實“心行”與“陰行”在這裡實是一義。首先,夜則日入,那麼沒有外在的天光可照明,所以人只能靠“發心照物”,靠自己蓄積的天光來照明,所以稱之為“心行”;同時,日為陽,月為陰,月亮從太陽吸取天光,到了日入之時再發光照明,心也正是同於月亮的這種“含章可貞”的品質,是为“陰行”。所以,這裡的“夜行”蘊含著一個關於道德和光耀的比喻:人心的蓄天德以自照,正如月亮的蓄天光以照明。

通過本章的考辨,可以看出,“慎其獨”一流思想的源頭與古人對天道及日月的觀察關係密切,古人將這種觀察應用到人與天的關係上,其橋樑則是“天光”與“天德”的相似處:“天光”以太陽為中介“由外入”;“天德”則以人心為中介“由外入”。而且,我們發現,關於“天德”的認識是有變化的:在《莊子》中還認為天德是“由外入”,然後人“舍之”,將天德內化之後再“由中出”;而到了《文子》,天德變得越來越內化,越來越強調內求諸己,甚至似乎成了一種天賦的,只需正性率心而出的品質。也即是說,天德從一種後天外入的品質轉變成了一種先天擁有的潛能。關於“慎其獨”思想繼承與流變的線索,在本章還不太明晰,下一章將通過對目前所見的先秦兩漢直接涉及到“慎其獨”的文獻的疏解,使得這種繼承與流變的線索變得更加清晰。

三、先秦文獻所見“慎其獨”疏解

除了前面已經提到的《文子·精誠》和《淮南子·繆稱》之外,以筆者所見,先秦兩漢文獻中還有七處直接涉及到“慎其獨”的,以下試著分別進行些簡略的疏解。其中,郭店楚簡《五行》與馬王堆帛書《五行》歸在一處論說。希望通過疏解,可以進一步看出“慎其獨”與“法天”“則陽”及“發心照物”的關係,並且能大致梳理出“慎其獨”思想的繼承與流變線索。

1、《禮記·中庸》

天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。道也者,不可須臾離也,可離非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。莫見乎隱,莫顯乎微。故君子慎其獨也。

鄭玄注:“慎其獨者,慎其閒居之所為。”

朱熹《中庸章句》:“所以遏人欲於將萌,而不使其潛滋暗長於隱微之中,以至於離道之遠也。”[68]

天命謂性,也即是說,生於人心者即符合天德,故率性而為即是循天之道。從這裡看,《中庸》和《文子·精誠》一樣,亦以為天德乃先天所擁有。但是依然強調要“修道”,“修道”實際上是一種“積”,《文子·上德》說的“聖人慎所積”[69]即是這個意思,是通過平時的行為對內心潛藏的天德的一種激發。道不可須臾離,所以周公不見日會“慙乎景”,君子處幽冥隱微之中會戒慎、恐懼。既然道不可離,所以當“夜行”而無天光直接光照之時,要依靠自己內心平時積蓄的天光來發心自照,這就顯出了積蓄天光的重要性。所以要重視積蓄天光、發心自照的主體,即“自己的太陽”,也就是己心。

2、《禮記·大學》

所謂誠其意者,毋自欺也,如惡惡臭,如好好色,此之謂自謙,故君子必慎其獨也!小人閒居為不善,無所不至,見君子而后厭然,揜其不善,而著其善。人之視己,如見其肺肝然,則何益矣!此謂誠於中,形於外,故君子必慎其獨也。曾子曰:“十目所視,十手所指,其嚴乎!”富潤屋,德潤身,心廣體胖,故君子必誠其意。

朱熹《大學章句》:“閒居,獨處也……此言小人陰為不善,而陽欲揜之,則是非不知善之當為與惡之當去也;但不能實用其力以至此耳。然欲揜其惡而卒不可揜,欲詐為善而卒不可詐,則亦何所益之有哉!此君子所以重以為戒,而必謹其獨也。”[70]

這裡首先提到了一個人如果連自己的好惡都不能誠心對待,卻要苟且地逐他人之好惡,那麼就是《莊子·庚桑楚》中所說的“與物且者”,“其身之不能容,焉能容人!不能容人者無親,無親者盡人”。而當小人見到君子的時候,會不由地隱己惡而彰彼善,然而這只好比《莊子·庚桑楚》中“志乎期費”的“賈人”,不過是借君子之善而“販賣”。這種知道何為善何謂惡卻不能用其力的行為,就是《莊子·庚桑楚》中所謂的“業入而不舍”,比之不知天德為何更加危險。“不見其誠己而發,每發而不當”,所以別人“如見其肝肺然”,“為不善乎顯明之中者,人得而誅之;為不善乎幽閒之中者,鬼得而誅之”,不論怎樣揜惡著善,最終總是“無所逃乎天地之間”。綜觀《大學》此段,強調的就是內外之分,即儘管在外在的行為上順從天德,但是內心不能率心而出的話,仍然無濟於事。所以要從改造自己的內心入手,即內心真正地去“舍天德”,把天德內化。而這裡的“慎其獨”也就是要重視內心的培養,只有內心真正種下天德之後,才能在“誠其意”而發的時候自然地合於天道。

3、《禮記·禮器》

孔子曰:“禮,不可不省也。”禮不同,不豐、不殺,此之謂也。蓋言稱也。禮之以多為貴者,以其外心者也;德發揚,詡萬物,大理物博,如此,則得不以多為貴乎﹖故君子樂其發也。禮之以少為貴者,以其內心者也。德產之致也精微,觀天下之物無可以稱其德者,如此則得不以少為貴乎﹖是故君子慎其獨也。古之聖人,內之為尊,外之為樂,少之為貴,多之為美。是故先王之制禮也,不可多也,不可寡也,唯其稱也。

孫希旦《禮記集解》:“此篇以忠信義理言禮,而歸重於忠信;以內心、外心言禮之文,而歸重於內心。”[71]

這裡將禮區分為“外心者”與“內心者”,并形成了兩條線:(一)外心者-以多為貴-樂其發-外之為樂-多之為美;(二)內心者-以少為貴-慎其獨-內之為尊-少之為貴。因而,在這裡,“慎其獨”的意思近乎“尊其內心”。從心性論的角度來看,既認為內心保有精微的天德,但又主張這種內心的天德不是具體的,而像一顆種子一樣,是一種精微而不可言說的東西,所以又要依賴於外心之禮來引導和彰顯具體的天德。

4、郭店楚簡《五行》經文;馬王堆帛書《五行》經、說

郭店楚簡《五行》:

“淑人君子,其儀一也。”能為一,然後能為君子,慎其獨也。■

“□□□□泣涕如雨。”能差池其羽,然後能至哀。君子慎其□□。

□子之為善也,有與始,有與終也。君子之為德也,□□□□□終也。金聲,而玉振之,有德者也。■

馬王堆帛書《五行》經文:

●“鸤鳩在桑,其子七兮。淑人君子,其宜一兮。”能為一,然後能為君子,君子慎其獨也。“燕燕于飛,差池其羽。之子于歸,遠送于野。瞻望弗及,泣涕如雨。”能差池其羽,然後能至遠。君子慎其獨也。

馬王堆帛書《五行》說文:

●鸤鳩在桑,直也。其子七也。鸤鳩二子耳,曰七也,興言也。□□□其□□□□□人者□□者義也。言其所以行之義之一心也。能為一,然後能為君子。能為一者,言能以多為一。以多為一也者,言能以夫五為一也。君子慎其獨。慎其獨也者,言舍夫五而慎其心之謂□□然後一。一也者,夫五夫為□心也,然後德之一也,乃德已。德猶天也,天乃德已。“燕燕于飛,差池其羽”。燕燕,興也,言其相送海也,方其化,不在其羽矣。“之子于歸,遠送于野。瞻望弗及,泣涕如雨。”能差池其羽,然後能至遠,言至也。差池者言不在衰絰,不在衰絰也,然後能至哀。夫喪正絰脩領而哀殺矣。言至內者之不在外也。是之謂獨。獨也者舍體也。[72]

首先來看一下《五行》經文。這裡分別引了《詩·曹風·鳲鳩》和《詩·邶風·燕燕》來說明“慎其獨”。其實有一點頗可玩味:鳲鳩和燕燕在一定意義上都是太陽鳥的指稱。

《禽經》:“鳲鳩,戴勝、布穀也。” 張華注:“揚雄曰:‘鳲鳩,戴勝。生樹穴中,不巢生。’《爾雅》曰:‘鵖鴔,戴鵀。’鵀卽首上勝也。頭上尾起,故曰戴勝。而農事方起,此鳥飛鳴於桑間,云五穀可布種也,故曰布穀。《月令》曰:‘戴勝降于桑,一名桑鳩,仲春鷹所化也。’”[73]

知鳲鳩即戴勝也。說到戴勝,就不得不再提到三星堆出土的太陽神樹。三星堆的青銅神樹分為三層的樹枝上共棲息著九只神鳥,分明就是“九日居下枝”的寫照。這些銅鳥,頭部的羽冠裝飾華麗,猶如光芒,突出一只又長又尖的鳥喙,眼睛又大又圓,還向外突起,頭、頸、身分佈著鱗片似的羽毛。專家認定就是戴勝鳥的原型,並認為戴勝鳥就是古代蜀人想像中的太陽精魂,日中金烏的形象。[74]而“鳲鳩在桑,其子七兮”,則鳲鳩為二,加上七子,正好和“九日居下枝”相符。毛傳:“鳲鳩之養其子,朝從上下,莫從下上,平均如一。”鄭玄箋:“喻人君之德當均一於下也。”[75]對鳲鳩這種平均如一之德的強調其實正符合太陽均平以利萬物的特徵,而鄭箋更是將這種太陽之德牽合於人事。所以,接下去的一句“淑人君子,其儀一兮”強調的也是這種如太陽般的均平利萬物之德。

再說“燕燕”。《詩經·商頌》中記載了“玄鳥生商”的傳說,“玄鳥”即黑色的鳥,據李啓良的考證,玄鳥即是傳說中載日的“金烏”。[76]而“燕”和“燕燕”作為玄鳥的別稱,屢見經傳:

《呂氏春秋·音初篇》:“有娀氏有二佚女,為之九成之臺,飲食必以鼓,帝令燕往視之,鳴若諡諡。二女愛而爭搏之,覆以玉筐,少選,發而視之,燕遺二卵,北飛,遂不反。二女作歌一絡,曰‘燕燕往飛’,實始作為北音。”[77]

這則故事可以看做是“玄鳥生商”的一個加工和發揮。既然玄鳥是載日的金烏,那麼燕燕也即是金烏。接下去的幾句,學者為了附會《五行》說文中“差池者言不在衰絰,不在衰絰也,然後能至哀。夫喪正絰脩領而哀殺矣”的說法,往往將“差池”解作“不齊”以比於衰絰之不齊,又將“至遠”改作“至哀”。[78]但其實由於《五行》的經文和說文出於一人之手的可能性微乎其微,所以在論說時宜將其分作兩層來看,尤其不應該妄改經文以遷就說文。以筆者淺見,這裡還是按照經文原貌為上。“差池其羽”,當訓為兩翼舒張之貌,聞一多《詩經新義》十三考之甚明,[79]茲不贅述。能舒張兩翼然後能至遠,即“運於近而成文於遠”“行乎邇,見乎遠”的意思,而這種“燭照千里”的特性正是太陽之德。“瞻望弗及,泣涕如雨”,即《中庸》所謂“君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞”,強調的也是道之不可須臾離。

綜上來看,《五行》經文兩次引《詩》並稱“慎其獨也”其實都還保留著尊崇太陽,效仿太陽之德的早期意味:前者是效仿太陽均一無私以利萬物之德;後者是效仿太陽運於己身而能光照千里之德。

至於《五行》說文,其思想與經文存在差異是顯而易見的。首先,說文以為鳲鳩二子,曰“其子七兮”,實則有五子,進而用“以夫五為一心”來訓解“能為一”,這樣一來就把“五體”(另一說,五行)和“心”聯繫了起來。慎其獨就被解釋作了“舍夫五而慎其心”,即尊其心,并通過歸一於心而比於天德。其次,在解釋燕燕時,又引入“哀不在衰絰”之說,強調哀在內而不在外,並以“至內”“舍體”來解釋“獨”,所以慎其獨還是尊其心。從這裡便可以看出,說文已經發揮了經文中那種仿效太陽的思想,進而直接將“獨”內化為心。

5、《荀子·不苟》

君子養心莫善於誠,致誠則無它事矣。唯仁之為守,唯義之為行。誠心守仁則形,形則神,神則能化矣;誠心行義則理,理則明,明則能變矣。變化代興,謂之天德。天不言而人推高焉,地不言而人推厚焉,四時不言而百姓期焉。夫此有常,以至其誠者也。君子至德,嘿然而喻,未施而親,不怒而威。夫此順命,以慎其獨者也。善之為道者,不誠則不獨,不獨則不形,不形則雖作於心,見於色,出於言,民猶若未從也,雖從必疑。天地為大矣,不誠則不能化萬物;聖人為知矣,不誠則不能化萬民;父子為親矣,不誠則疏;君上為尊矣,不誠則卑。夫誠者,君子之所守也,而政事之本也。唯所居以其類至,操之則得之,舍之則失之。操而得之則輕,輕則獨行,獨行而不舍則濟矣。濟而材盡,長遷而不反其初則化矣。[80]

《荀子·不苟》中的這段話首先指明要以誠養心,并說“致誠則無它事”,十分強調通過誠心而達之天德。接下去又提到因為能夠做到至誠,則不言而能化成天下。“君子至德,嘿然而喻,未施而親,不怒而威。”至德即至誠,至誠則形,形則神,神則能化萬民。這種聖人至誠則不言而天下化的思想,在其他文獻中也很普遍:

《管子·形勢》:“上無事則民自試,抱蜀不言而廟堂既脩。”

房玄齡注:“抱,持也。蜀,祠器也。君人者,但抱祠器,以身率道,雖復靜然不言,廟堂之政既以修理矣。”

李國祥:“抱蜀,猶言疑獨也。”

俞樾引宋于庭說:“‘抱蜀’即老子所謂‘抱一’。”

黎翔鳳《管子校注》:“‘抱蜀’喻君之明,故不言而廟堂修也。”[81]

關於“抱蜀不言”的訓釋向來多有爭議,李氏言“抱蜀”如“疑獨”,“疑獨”者猶“比獨”也,即比德於日,效仿天心,上有此天德,則上之化民亦如天之化萬物。黎氏以“君之明”釋之,亦通。

《荀子·解蔽》:“《詩》曰:‘明明在下,赫赫在上。’此言上明而下化也。”[82]

《解蔽》引《詩》以說明上明而下化,《五行》亦引此詩。故可知上明而下化的思想在當時應該比較盛行,這同《老子》反復強調的無為而天下治的思想其實十分接近。人若能效天德而“志不忘乎欲利人”,那麼就會像陽光燭照天下一樣,不言而自然化成萬物。

“夫此順命,以慎其獨者也。”徐復觀認為“順命”其實就是“順性”的意思,只不過荀子主張性惡,所以不言性而言命。[83]這種說法巧則巧矣,但聯繫上下文,這裡的“順命”還是理解為“遵從命令”為妥,也就是說君子之所以能夠做到“嘿然而喻,未施而親,不怒而威”,讓萬民遵從其命令,就是因為慎其獨。這裡的“慎其獨”類似《管子》里說的“抱蜀”,即誠其內心,法乎天德。《文子·下德》說:“古者,聖人得諸己,故令行禁止。凡舉事者,必先平意清神,神情意平,物乃可正。”[84]“令行禁止”也就是《荀子》所說的“順命”,而“得諸己”類似《荀子》中的“慎其獨”。

不誠則不能發心照物,不能發心照物則不能使天德形諸外,若君子不能形內在的天德於外,則百姓不能順從,即便順從了也還是並不信任他。由此可見,誠心可以說是“獨”的前提,只有誠心,才能使得心中寓涵的天德顯現出來,從而化萬民。

荀子還提到了“以其類至”的問題,《文子·上德》說:“用規矩者,亦有規矩之心。”[85]說的即是“以其類至”,用規矩者有規矩之心,同樣,用天德者亦有天心。所謂“以其類至”指的是品性天賦相類的東西自然地有聚合的趨勢,就好像人性與天理,它們本是一類東西,所以有著自然聚合的趨勢。只要“操”就能得到天理,若是“舍”則會失去天理。這種“操之則得之,舍之則失之”的思想與《孟子》所謂“人之所以異於禽獸者幾希,庶民去之,君子存之”[86]以及“求其放心”[87]之說有相似之處,都以為人只需循其自然之性就能得天理,但是也有一個差別,即《孟子》以為天理即在人心之中,所以只要“存之”就能得到,而《荀子》以為天理與人心相類,故易求得。

另外,《荀子·不苟》緊接著這段下面還有一段話,也值得注意:

君子位尊而志恭,心小而道大,所聽視者近而所聞見者遠。是何邪?則操術然也。故千人萬人之情,一人之情是也;天地始者,今日是也;百王之道,後王是也。君子審後王之道而論於百王之前,若端拜而議。推禮義之統,分是非之分,總天下之要,治海內之衆,若使一人,故操彌約而事彌大。五寸之矩,盡天下之方也。故君子不下室堂而海內之情舉積此者,則操術然也。[88]

這段中提到了“操術”的問題,也就是所謂“操之則得之”的具體方法。由於人情相類,古今為一,所以只要誠其本心,便能推尋萬物之理,只要聞見今日,便能情測千載之事。所以說“操彌約而事彌大”。

由上面兩段來看,《荀子》所說的“慎其獨”是以天德與人心的相類為前提的,因為兩者“物以類至”,所以只要誠心而發,天德自然至乎人心,從而能形其徳以化萬民。

6、《說苑·敬慎》

存亡禍福,其要在身,聖人重誡,敬慎所乎。《中庸》曰:“莫見乎隱,莫顯乎微;故君子能慎其獨也。”諺曰:“誠無垢,思無辱。”夫不誠不思而以存身全國者亦難矣。《詩》曰:“戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。”此之謂也。[89]

《說苑·敬慎》此段引述《中庸》之言,但究其意味,似乎將慎其獨更多地理解為誡慎所忽,強調一種謹小慎微的德行。如這一段的下文緊跟著的一段,就大談謙德:

吾聞之曰:德行廣大而守以恭者榮,土地博裕而守以儉者安,祿位尊盛而守以卑者貴,人衆兵強而守以畏者勝,聰明睿智而守以愚者益,博聞多記而守以淺者廣;此六守者,皆謙德也。……《詩》曰:“湯降不遲,聖敬日躋。”其戒之哉![90]

由此可見,這裡引“慎其獨”,是理解成聖人君子雖處高位,但仍然能“誡慎幽隱細微之處”,知道謙以存身。

小結

經過考辨及比較,筆者認為先秦兩漢文獻中直接涉及到“慎其獨”的九種,以及跟“慎其獨” 有密切關聯的《莊子·大宗師》、《莊子·庚桑楚》和《文子·上德》,共十二種文獻中關於“慎其獨”的思想大致可以分作六個階段,下面試以簡表明之:

階段

第一階段

第二階段

第三階段

第四階段

第五階段

第六階段

篇名

《莊子·大宗師》;《五行》經文

《中庸》;《文子·精誠》;《淮南子·繆稱》

《莊子·庚桑楚》;《大學》

《荀子·不苟》;《禮記·禮器》

《五行》說文;《文子·上德》

《說苑·敬慎》

思想特徵

“獨”為日,強調仿效太陽以明天德。

強調蓄積天德,假天光以自照。“獨”解為心的思想已萌芽。

強調通過“舍天德”,使天德內化,然後誠己而發。“誠”的概念萌芽。

強調誠其意方能使天德至,然後能形乎外而化民。思考簡約的法門。

強調內視自反,尊心舍體,以尊心作為達之天德之道。

強調謹小慎微,居上而有謙德。

下面對這個簡表進行些解釋。

第一,《莊子·大宗師》所謂的“見獨”即強調通過觀察太陽而悟“古今一也”,從而悟道。《五行》經文也著意於仿效太陽“均平如一”和“運於近,成文於遠”之德。這兩篇中都還明顯地保留著太陽崇拜背景下“法乎日”“則陽”的痕跡。

第二,《中庸》既主張率性謂道,又主張要修道,且道不可離,所以要修心和積光,以達到發心照物的目的。《文子·精誠》和《淮南子·繆稱》都主張修心和積光,通過蓄積天光而達到發心自照。這三篇中也依然保留著較明顯的“則陽”的意味,只不過這裡的“獨”已經成為人之獨,也即人的太陽,實際上就是指人心。因而可以看作以“心”解“獨”的肇始。

第三,《莊子·庚桑楚》強調了要“舍天德”,即要以“業入”的天德為居舍,從而使天德內化為己德,在這樣的情況下,才能誠己而發即符合天道,並且還用了“賈人”來比喻那些不誠己而假他人之光的人。《大學》認為若內心不能真正地以天德為居舍,那麼即便為善也是不誠的,而不誠之人連自己的好惡都不能容,怎麼還能容納天德呢?所以也強調首先要內化天德為己德,然後誠其意而發。這兩篇開始提出了“誠”的概念,強調要將天德內化,但可以看出,這裡的天德仍然是外在的。

第四,《荀子·不苟》通過對“物以類至”的強調,認為首先得誠心,即按照心的直性,與心同類的天德才會至,然後方能使己德形乎外,從而使萬民服。另外,《不苟》中還提到了所謂的“操術”,也即是達到天德的簡便方法,認為人心、天德同類,故操心則德至。《禮記·禮器》主要是辨別了“外心”之禮和“內心”之禮,實際上是認為心性符合天德,并探討了“禮以少為貴”這樣的簡約法門,但同時也說明了“禮以多為貴”的意義。這兩篇都思考了通過內保其心而達之天德的方法,但天德仍然被視作是外在的,只不過跟人心同類。而《荀子·不苟》則更將“誠”提到了一個至關重要的地位。

第五,《五行》說文與經文不同,始終主張貴內,貴心,并認為要舍體而以心為一,通過歸一於心便能達到天德。《文子·上德》也同樣強調“內視而自反”“勉求諸人,不如求諸己”,十分重視“內”“心”,不再強調從外汲取。這兩篇都將貴心,貴內發揮到一定的高度,同時,天德也成了一種耕植於己心而無須外求的存在。

第六,《說苑·敬慎》引《中庸》說,但是在理解上似乎與前面的文本都有很大不同,即開始用“謹小慎微”來解釋慎其獨,并主張居上位而有謙德,更多地不是心性論的成份,而是類似於處世哲學。

這裡有兩個地方需要注意:首先,表格中的六個階段並不代表各篇成書的先後,因為由於學派間的傳承以及引述前賢之言的慣例,成書時代的早晚與書中所記述的思想的先後並無必然關係。其次,每個階段的劃分只是一個粗略的歸併,比如同屬第一階段,筆者以為《五行》要略晚,同屬第二階段,《中庸》要略晚,等等。再次,由於諸書多是纂輯彙編性質,所以同一書中的篇章思想常不一致,因而出現《文子》中既有篇章屬第二階段,又有篇章屬第五階段的情形也並不可怪。

從上面的分析中,其實我們可以發現一條有趣的規律:關於天德的看法越來越內化,而“獨”作為心的意義也相應地越來越突出。開始時,天德是被視作外在於己的,因而“獨”尚保留了太陽、天心的本義;但當關於天德的看法越來越內化,甚至認為天德即植根於人心之後,“獨”則完全從天心變成了人心。同時,這種內化很可能也是先秦兩漢心性論思想史的一條不應忽略的線索。

另外還要提一下,爲什麽“獨”(蜀)字從本義太陽而演變出“一也”“大也”“特也”“孤獨”等意思。筆者以為,這是由太陽的特徵決定的,太陽因為具有唯一、恒定的特點,所以被借作“一也”“孤獨”等意思;同時,太陽又是光之大者,處居尊位,所以被借作“大也”“特也”。

四、餘論

最後,筆者還想談一談對於當前學界對“慎獨”意義疏釋思路和方法的一些看法。愚以為,當前的思路和方法存在的以下幾個問題是值得注意的:

第一,過於執著于尋求慎獨之所謂本義或是統一之意義,而忽略了慎獨之理解及闡釋本身所具有的階段發展性。

第二,將慎獨置於儒家語境中進行審視,而忽視了其可能是諸子百家之前的一個共同思想史語境的可能性。

第三,未能將文獻與對文獻的注解分開,如對《五行》經說處理上務求一致就存在問題。

第四,通過文本證義時有斷章取義之嫌,對上下文的聯繫不夠。

第五,忽略了一些雖未直言慎獨卻在意義上十分相近的文獻。

第六,過於注重梳理各學派內部的傳承,而對學派間之接通有所忽視。

第七,未能給予諸子之學產生之前的學術資料以足夠重視和相當的學術史地位。

筆者以為,在先秦學術史梳理中,常常存在這樣的情況,即先秦學術分流前的一個重要的共同語境,往往也是先秦學術分流之後所討論以致爭論的重要論題。因而,我們需要多一些“學術考古”的意識,通過上溯諸子分流之前的思想資源打破諸學派間之嚴格壁壘,並在學派定位上做些更加審慎的思考。

謹以陋見,就教方家。

附錄:主要參考文獻(以作者姓名音序排列)

古籍:

陳鼓應:《老子註釋及評介》,中華書局,2006年。

陳奇遒:《呂氏春秋校釋》,學林出版社,1984年。

郭慶藩:《莊子集釋》,中華書局,2007年。

馬瑞辰:《毛詩傳箋通釋》,中華書局,2008年。

李道平:《周易集解傳疏》,中華書局,2006年。

黎翔鳳:《管子校注》,中華書局,2009年。

劉文典:《淮南鴻烈集解》,安徽大學出版社,1998年。

盧元駿:《說苑今注今譯》,天津古籍出版社,1988年。

阮元:《經籍纂詁》,成都古籍,1982年。

阮元:《十三經注疏》,中華書局,1986年。

師曠撰,張華注:《師曠禽經》,叢書集成初編1362,中華書局,1991年。

孫希旦:《禮記集解》,中華書局,2008年。

王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年。

王利器:《顏氏家訓集解》,中華書局,2007年。

王先謙:《詩三家義集疏》,中華書局,1997年。

王先謙:《荀子集解》,中華書局,2007年。

楊伯峻:《列子集釋》,中華書局,2007年。

袁珂:《山海經校注》,巴蜀書社,1991年。

朱熹:《四書章句集注》,中華書局,2006年。

近人專著:

陳自仁:《中國西部神秘色彩》,敦煌文藝出版社,2002年。

池上嘉彥著,林璋譯:《詩學與文化符號學:從語言學透視》,譯林出版社,1998年。

池田知久:《馬王堆漢墓帛書五行研究》,中國社會科學出版社,2005年。

池田知久:《池田知久簡帛研究論集》,中華書局,2006年。

鄧少琴:《巴蜀史跡探祕》,四川人民出版社,1983年。

丁四新:《郭店楚墓竹簡思想研究》,東方出版社,2000年。

蒙文通:《巴蜀古史論叢》,四川人民出版社,1981年。

王弘力:《古篆釋源》,遼寧美術出版社,1997年。

魏啟鵬:《簡帛文獻〈五行〉箋證》,中華書局,2005年。

聞一多:《聞一多全集》,湖北人民出版社,1993年。

蕭兵:《楚辭與神話》,江蘇古籍出版社,1987年。

徐復觀:《中國人性論史》,湖北人民出版社,1996年。

徐南洲:《古巴蜀與〈山海經〉》,四川人民出版社,2004年。

論文:

白劍:《三星隊燭龍縱出的蛇目——漫談巴蜀圖騰系列之一》,《文史雜誌》,2008年第2期。

范小平:《從縱目談起——兼論廣漢三星堆出土的縱目青銅人面像》,《中國文物報》,1988年1月15日。

范小平:《廣漢商代縱目青銅面像研究》,《四川文物》,1991年第2期。

高大倫:《早蜀文化遺物中的眼形及眼形器初探》,《考古與文物》,2003年第4期。

胡昌鈺、蔡革:《魚鳧考——也談三星堆遺址》,《四川文物》1992年S1期。

黃曉斧:《“蜀”“蠶叢”“青銅立人”新釋》,《中華文化論壇》,2007年第2期。

黃永林:《三星堆青銅直目人面像的歷史文化意義研究》,《武漢大學學報》(哲學社會科學版),2004年第5期。

江滔:《四川為何稱“蜀”》,《咬文嚼字》,1996年7月。

李啓良:《玄鳥生商與太陽神崇拜》,《南方文物》1995年第1期。

廖名春:《“慎獨”本義新證》,《學術月刊》,2004年第8期。

廖名春:《“慎”字本義及其文獻釋讀》,《文史》,2003年第3期。

王仁湘:《三星堆青銅立人冠式的解讀與復原——兼說古蜀人的眼睛崇拜》,《四川文物》,2004年第3期。

楊正苞:《“蜀”名及“蜀人”的來源》,《成都大學學報》(社科版),1995年第1期。

趙殿增:《從“眼睛”崇拜談“蜀”字的本義與起源——三星堆文明精神世界探索之一》,《四川文物》,1997年第3期。

周清泉:《三星堆柱目人銅面像解謎(下)》,《成都大學學報》(社科版),2003年第3期。

朱亞蓉:《試論三星堆眼形器的內涵》,《四川文物》,2002年第1期。

(編者按:[1]詳見廖名春:《“慎獨”本義新證》,《學術月刊》,2004年第8期,第48-53頁。

[2]廖名春:《“慎”字本義及其文獻釋讀》,《文史》,2003年第3期,第184-193頁。

[3]王先謙:《詩三家義集疏》,中華書局,1997年,第534頁。

[4]江滔:《四川為何稱“蜀”》,《咬文嚼字》,1996年7月,第24頁。

[5]徐南洲:《古巴蜀與〈山海經〉》,四川人民出版社,2004年,第166頁。

[6]楊正苞:《“蜀”名及“蜀人”的來源》,《成都大學學報》(社科版),1995年第1期,第64-65頁。

[7]詳見陳自仁:《中國西部神秘色彩》,敦煌文藝出版社,2002年,第257-258頁。

[8]趙殿增:《從“眼睛”崇拜談“蜀”字的本義與起源——三星堆文明精神世界探索之一》,《四川文物》,1997年第3期。

[9]周清泉:《三星堆柱目人銅面像解謎(下)》,《成都大學學報》(社科版),2003年第3期。

[10]高大倫:《早蜀文化遺物中的眼形及眼形器初探》,《考古與文物》,2003年第4期。

[11]王仁湘:《三星堆青銅立人冠式的解讀與復原——兼說古蜀人的眼睛崇拜》,《四川文物》,2004年第3期。

[12]黃永林:《三星堆青銅直目人面像的歷史文化意義研究》,《武漢大學學報》(哲學社會科學版),2004年第5期。

[13]黃曉斧:《“蜀”“蠶叢”“青銅立人”新釋》,《中華文化論壇》,2007年第2期。

[14]朱亞蓉:《試論三星堆眼形器的內涵》,《四川文物》,2002年第1期。

[15]袁珂:《山海經校註》,巴蜀書社,1996年,第499頁。

[16]同上,第277頁。

[17]以上四條皆轉引自袁珂:《山海經校註》,巴蜀書社,1996年,第500頁。

[18]王仁湘:《三星堆青銅立人冠式的解讀與復原——兼說古蜀人的眼睛崇拜》,《四川文物》2004年第2期,第15頁。

[19]范小平:《廣漢商代縱目青銅面像研究》,《四川文物》,1991年第2期。

[20]白劍:《三星隊燭龍縱出的蛇目——漫談巴蜀圖騰系列之一》,《文史雜誌》,2008年第2期,第54-55頁。

[21]【日】池上嘉彥著,林璋譯:《詩學與文化符號學:從語言學透視》,譯林出版社,1998年,第27頁。

[22]袁珂:《山海經校註》,巴蜀書社,1996年,第348頁。

[23]同上,第344頁。

[24]見蒙文通:《巴蜀古史論叢》,四川人民出版社,1981年,第161頁;鄧少琴:《巴蜀史跡探祕》,四川人 民出版社,1983年,第119頁。

[25]范小平:《從縱目談起——兼論廣漢三星堆出土的縱目青銅人面像》,《中國文物報》,1988年1月15日。

[26]劉文典:《淮南鴻烈集解》,安徽大學出版社,雲南大學出版社,1998年,第136頁。

[27]馬瑞辰:《毛詩傳箋通釋》,中華書局,2008年,第479頁。

[28]蕭兵:《楚辭與神話》,江蘇古籍出版社,1987年,第5頁。

[29]鄭玄注,賈公彥疏:《周禮注疏》卷三十,中華書局影印《十三經注疏》本,1986年,第824頁。

[30]黎翔鳳:《管子校注》,中華書局,2009年,第827頁。

[31]劉文典:《淮南鴻烈集解》,安徽大學出版社,雲南大學出版社,1998年,第199頁。

[32]以上皆引自李道平:《周易集解纂疏》,中華書局,2006年,第260-269頁。

[33]同上。

[34]黎翔鳳:《管子校注》,中華書局,2009年,第241頁。

[35]王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年,第295頁。

[36]王先謙:《荀子集解》,中華書局,2007年,第400頁。

[37]楊伯峻:《列子集釋》,中華書局,2007年,第240頁。

[38]郭慶藩:《莊子集釋》,中華書局,2007年,第252-256頁。

[39]黎翔鳳:《管子校注》,中華書局,2009年,第1169頁。

[40]王先謙:《荀子集解》,中華書局,2007年,第48頁。

[41]郭慶藩:《莊子集釋》,中華書局,2007年,第241-242頁。

[42]王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年,第293-295頁。

[43]楊伯峻:《列子集釋》,中華書局,2007年,第2-10頁。

[44]楊伯峻:《列子集釋》,中華書局,2007年,第18-19頁。

[45]劉文典:《淮南鴻烈集解》,安徽大學出版社,雲南大學出版社,1998年,第231頁。

[46]陳鼓應:《老子註釋及評介》,中華書局,2006年,第163頁。

[47]劉文典:《淮南鴻烈集解》,安徽大學出版社,雲南大學出版社,1998年,第327頁。

[48]王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年,第97頁。

[49]鄭玄注,賈公彥疏:《周禮注疏》卷一,中華書局影印《十三經注疏》本,1986年,第639頁。

[50]阮元:《經籍纂詁》,成都古籍出版社,1982年,第598頁,“景”字條。

[51]王利器:《顏氏家訓集解》,中華書局,2007年,第430頁。

[52]李道平:《周易集解纂疏》,中華書局,2006年,第78-79頁。

[53]同上,第79頁。

[54]郭慶藩:《莊子集釋》,中華書局,2007年,第791頁。

[55]同上,第795-797頁。

[56]同上,第794-795頁。

[57]同上,第909-910頁。

[58]王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年,第260-261頁。

[59]同上,第300頁。

[60]李道平:《周易集解纂疏》,中華書局,2006年,第339頁。

[61]轉引自黎翔鳳:《管子校注》,中華書局,2009年,第27頁。

[62]楊伯峻:《列子集釋》,中華書局,2007年,第239頁。

[63]黎翔鳳:《管子校注》,中華書局,2009年,第25頁。

[64]同上,第1175頁。

[65]劉文典:《淮南鴻烈集解》,安徽大學出版社,雲南大學出版社,1998年,第197-198頁。

[66]王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年,第67頁。

[67]同上,第70頁。

[68]朱熹:《四書章句集注》,中華書局,20

中国历史上姓赵的名人故事

06年,第17-18頁。[69]王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年,第295頁。

[70]朱熹:《四書章句集注》,中華書局,2006年,第7頁。

[71]孫希旦:《禮記集解》,中華書局,2008年,第624頁。

[72]簡帛《五行》釋文皆引自魏啓鵬:《簡帛文獻〈五行〉箋證》,中華書局,2005年。

[73]師曠撰,張華注:《師曠禽經》,叢書集成初編1362,中華書局,1991年,第6頁。

[74]胡昌鈺、蔡革:《魚鳧考——也談三星堆遺址》,《四川文物》1992年S1期,第27-29頁。

[75]馬瑞辰:《毛詩傳箋通釋》,中華書局,2008年,第440-441頁。

[76]李啓良:《玄鳥生商與太陽神崇拜》,《南方文物》1995年第1期。

[77]陳奇遒:《呂氏春秋校釋》,學林出版社,1984年,第335頁。

[78]【日】池田知久:《馬王堆漢墓帛書五行研究》,中國社會科學出版社,2005年,第185-191頁。

[79]聞一多:《聞一多全集》,湖北人民出版社,1993年,第86頁。

[80]王先謙:《荀子集解》,中華書局,2007年,第46-48頁。

[81]黎翔鳳:《管子校注》,中華書局,2009年,第25-27頁。

[82]王先謙:《荀子集解》,中華書局,2007年,第410頁。

[83]徐復觀:《中國人性論史》,湖北人民出版社,1996年,第29頁。

[84]王利器:《文子疏義》,中華書局,2009年,第394頁。

[85]同上,第267頁。

[86]楊伯峻:《孟子譯注》,中華書局,2008年,第191頁。

[87]同上,第267頁。

[88]王先謙:《荀子集解》,中華書局,2007年,第48-49頁。

[89]盧元駿:《說苑今注今譯》,天津古籍出版社,1988年,第312頁。

[90]同上,第313頁。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514150.html

以上是关于三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:三星堆文化-“慎獨”源出“則陽”考;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/26855.html。

下一篇:神煞-讀水泉子漢簡《日書》

猜你喜欢

- 八大山人-朱耷为什么叫八大山人的名字由来 2023-08-14

- 元宵节的习俗-元宵节是为了纪念哪位历史人物?为什么要纪念他? 2023-08-09

- 元宵节的习俗-元宵节晚上做什么?元宵节有哪些习俗? 2023-08-09

- 七夕节-古代的七夕节相互都送什么礼物? 2023-08-09

- 武修文-武修文和武敦儒的结局盘点 2023-08-09

- 觉远大师-觉远大师是扫地僧吗?扫地僧到底是谁 2023-08-09

- 西游记-揭秘:《西游记》中的美女为何都喜欢嫁给丑八怪 2023-10-22

- 金蝉子-唐僧为何被贬:绝非上课开小差 而是肩负使命! 2023-10-22

- 文化-为了拉拢截教阐教两派玉帝下了怎样的血本? 2023-10-22

- 猪八戒-猪八戒大闹天宫场景火爆 造成破坏赛过孙悟空! 2023-10-22