大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

-

大正藏,妙法莲华经,观音,尾行

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-09-08 00:54

- 小虎历史故事网

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

敦煌本《观世音经》残卷缀合与定名研究[1]

首发

张炎

复旦大学中文系

摘要:《观世音经》,是从《妙法莲华经》第二十五品“观世音菩萨普门品”中独立出来的单行本。因首题、经文内容与《妙法莲华经》“观世音菩萨普门品”相同,常难以区分,这给敦煌文献定名带来一定的困难。本文通过残字契合、内容相续、行款相同、书风书迹近似、卷面印记拼合等不同角度的比较分析,对《观世音经》的残卷或残片进行编联缀接,将其中的126号缀合为42组,区判目前敦煌文献图录中误定为《妙法莲华经》的《观世音经》残卷或残片,定其隶属。

关键词:敦煌文献;《观世音经》;残卷;缀合

《观世音经》,又称观音经、佛说观世音经、佛说观音经、观世音菩萨经,一卷。该经是从《妙法莲华经》第二十五品“观世音菩萨普门品”中独立出来的单行本,是我国观音信仰的重要经典。通常首题多题作“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,尾题则所题不一,大多数题作“观世音经”或“观音经”,也有题作“观音品经”“妙法莲华经观世音菩萨经”“妙法莲华经观世音”“妙法莲华观世音经”“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,甚至有尾题题作“妙法莲华经”“妙法莲华”的写卷。因首题、经文内容与《妙法莲华经》“观世音菩萨普门品”相同,常难以区分,这给敦煌文献定名带来一定的困难。本文通过残字契合、内容相续、行款相同、书风书迹近似、卷面印记拼合等不同角度的比较分析,对《观世音经》的残卷或残片进行编联缀接,将其中的126号缀合为42组,区判目前敦煌文献图录中误定为《妙法莲华经》的《观世音经》残卷或残片,定其隶属。以下按缀合后写本的先后顺序依次进行讨论。

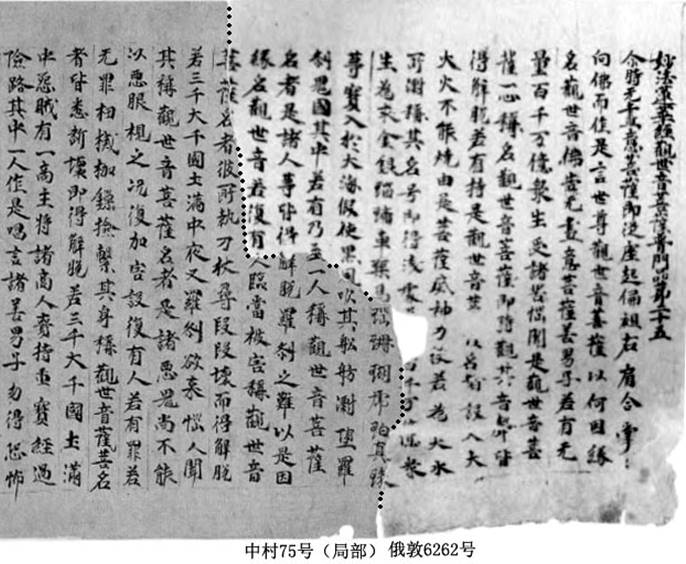

一、俄敦6262号+中村75[2]

(1)俄敦6262号,见《俄藏》13/65A[3]。残片。如图1右部所示,首全尾残。存15行,行约17字。尾行仅存4字残画,倒数第2-6行下残7-9字不等,倒数第7行中部存一残洞。首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”。楷书,有乌丝栏。

(2)中村75号,见《中村》中/38A-39B。首残尾全。存115行,行约17字。首部如图1左部所示,首行仅存2字残泐,第2行上下残,第3-7行上残字数不等。尾题“观世音经”,卷末题记:“清信佛弟子黎思庄,奉为五道大神敬写观音经一卷,大历五年二月十八日功毕永为受持

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

按:上揭二号内容前后相接,上下栏线及断痕吻合,当可缀合。缀合后如图1所示,俄敦6262号与中村75号上下左右衔接,衔接处分属二号的残字从右而左、自上而下复合为“千”“真珠”“風”“至”“解”“人”“菩薩名者”诸字,其中“解”字难以拼合完整。二号内容上下相接,俄敦6262号倒数第6行底端的“马”与中村75号第2行顶端的“瑙”合成“马瑙”一词,文意贯连,此后4行仿此。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、行约17字、皆有乌丝栏),书风相似,笔迹似同(比较二号皆有的“稱”“剎”“觀”“惱”“解”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后形成一首尾完整端首略残的《观世音经》长卷,所存内容起首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,讫尾题“观世音经”。相应文字参见《大正藏》T9/56C2-58B7[5]。

俄敦6262号存首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,《俄藏》未定名。中村75号首残尾全,后有尾题“观世音经”,该号卷端一纸与此后纸色、字迹均不同,俄敦6262号与中村75号卷端一纸字迹似同,可以缀接。今既知此二号可缀合为一,则俄敦6262号亦可判定属《观世音经》单行本,可定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图1:俄敦6262号+中村75号(局部)缀合图

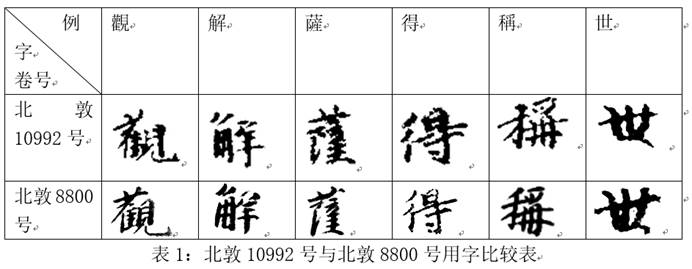

二、北敦10992号+北敦8800号+北敦8803号+北敦8792号+北敦8799号+北敦8813号+北敦9138号+北敦9137号+北敦8814号+北敦8809号

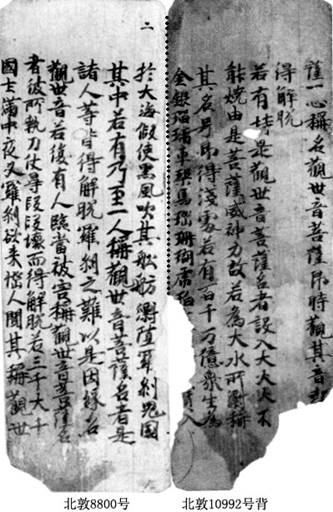

(1)北敦10992号(L1121),见《国图》108/273A-B。背面如图2右部所示,首全尾残。1纸1叶2个半叶,半叶5-6行,存11行,行约17字。正面首行存首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第廿五”。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,正面右上有序号勘记“一”字。两面抄写,文字相连。有竖栏,无上下边栏。《国图》拟题为“观世音经”。

(2)北敦8800号(国21),见《国图》104/97B-98A。正面如图2左部所示,首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5-6行,存11行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,正面右上有序号勘记“二”字,是梵夹装序号,卷面有油污,下边残缺,两面抄写,正面6行,背面5行,文字相连,有穿线孔洞。有竖栏,无上下边栏。两面下角均有一弧形墨线。叙录又称该号尾部可与北敦8803号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(3)北敦8803号(国24),见《国图》104/99B-100A。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5行,存10行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,两面抄写,均为5行,叶边有加行,文字相连,有穿线孔洞。叙录又称该号首部可与北敦8800号缀合,尾部可与北敦8792号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(4)北敦8792号(国13),见《国图》104/89A-B。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5-6行,存11行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,正面上边有勘记“四”,是梵夹装序号,两面抄写,正面6行,背面5行,文字相连,卷面有穿线孔洞。有竖栏,无上下边栏。叙录又称该号首部可与北敦8803号缀合,尾部可与北敦8799号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(5)北敦8799号(国20),见《国图》104/96B-97A。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5-6行,存11行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,正面上边有勘记“五”,是梵夹装序号,卷面多水渍,下边略残。两面抄写,正面6行,背面5行,文字相连,有穿线孔洞。无上下边栏,有竖栏。两面下角均有一弧形墨线。叙录又称该号首部可与北敦8792号缀合,尾部可与北敦8813号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(6)北敦8813号(国34),见《国图》104/112B。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶6行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,正面上边有勘记“六”,是梵夹装序号。单面抄写,另一面空白,但两面均有刻划竖栏,无上下边栏,有穿线孔洞。叙录又称该号首部可与北敦8799号缀合,尾部可与北敦9138号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(7)北敦9138号(陶59),见《国图》105/37A-B。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5-6行,存11行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,右上方有一勘记“七”字,为梵夹装序号,有穿线孔洞,有竖栏,无上下边栏,右下角正反面划有一弧线。叙录又称该号首部可与北敦8813号缀合,尾部可与北敦9137号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(8)北敦9137号(陶58),见《国图》105/36A-B。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5-6行,存11行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,右上方有一勘记“八”,是梵夹装序号,有竖栏,无上下边栏,右上角正反面划有一弧线。叙录又称该号首部可与北敦9138号缀合,尾部可与北敦8814号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(9)北敦8814号(国35),见《国图》104/113B-114A。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5-6行,存11行,行约17字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,背面上边有勘记“九”,为梵夹装序号。两面抄写,正面5行,背面6行,文字相连,有穿线孔洞,由两纸粘贴而成,有竖栏,正背面下边角均有一弧线。叙录又称该号首部可与北敦9137号缀合,尾部可与北敦8809号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(10)北敦8809号(国30),见《国图》104/109A-B。首尾均缺。1纸1叶2个半叶,半叶5行,存10行,行20字(偈颂)。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为梵夹装,正面上边有勘记“十”,为梵夹装序号。由两纸粘贴而成,两面抄写,正背面均5行,文字相连,有竖栏,有穿线孔洞。叙录又称该号首部可与北敦8814号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

按:《国图》已指出北敦8800号+北敦8803号+北敦8792号+北敦8799号+北敦8813号+北敦9138号+北敦9137号

中国历史故事 英语

+北敦8814号+北敦8809号,今谓北敦10992号亦可与此九号缀合。缀合后如图2所示,北敦10992号背面末行底端的“入”与北敦8800号正面首行顶端的“于大海”相连成句,文意完整。又二号均为梵夹装,北敦10992号正面右上有序号勘记“一”字,而北敦8800号正面右上有序号勘记“二”,正说明此二号前后衔接,另外七号梵夹装写本上亦存有序号勘记“四”至“十”,可资比勘。且二号行款相同(半叶5-6行、行约17字、楷书、行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“解”“薩”“得”“稱”“世”字,参表1),据此判断,此二号确属同一写本之脱落,可缀合为一。十号缀合后,所存内容起首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第廿五”,讫“寻声自回去”。相应文字参见《大正藏》T9/56C2-58A9。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图2:北敦10992号背+北敦8800号缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

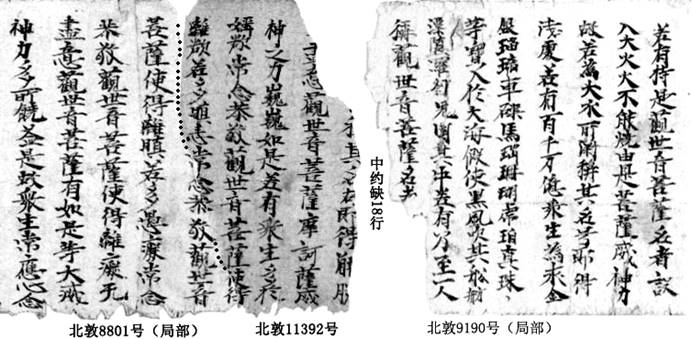

三、北敦9190号…北敦11392号+北敦8801号+北敦8789号+北敦8807号+俄敦2630号

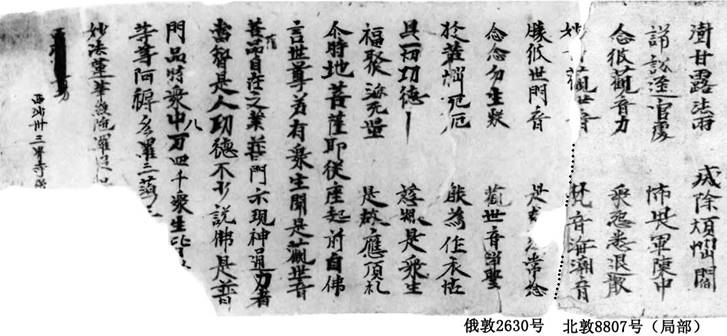

(1)北敦9190号(唐11),见《国图》105/138B。首全尾残。2纸,存17行,行约13字。尾部如图3-1右部所示,尾行下残6字左右。首2行存首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第廿十五”。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为袖珍本,有护首(已残),背有古代裱补,有行间校加字。

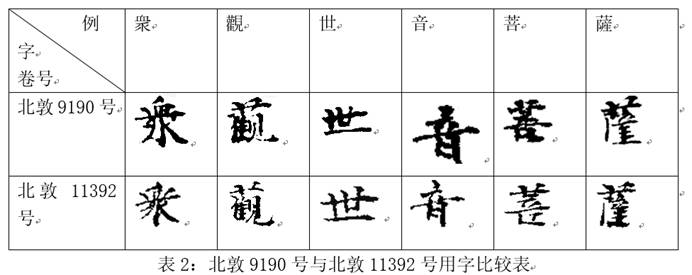

(2)北敦11392号(L1521),见《国图》109/175B。残片。如图3-1中部所示,首尾均残。1纸,存5行,行约13字。首行仅存9字左侧残画,第2行上残3字,尾2行下残2-7字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为袖珍本,有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(3)北敦8801号(国22),见《国图》104/98B。首尾均残。2纸,存23行,行约13字。首部如图3-1左部所示,首行仅存2字左侧残画,第2行及尾行上残。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,有折叠栏,为袖珍本,并称尾部可与北敦8789号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(4)北敦8789号(国10),见《国图》104/86A-87B。首尾均残。5纸,存77行,行约13字。首行下残3字,尾行仅存1字残泐。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,有行间校加字,有折叠栏,为袖珍本,并称首部可与北敦8801号缀合,尾部可与北敦8807号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(5)北敦8807号(国28),见《国图》104/104A-B。首缺尾残。2纸,存28行,行约10字(偈颂)。尾部如图3-2右部所示,尾行上残6字。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,有行间校加字,有折叠栏,为袖珍本,卷面有红色污渍,并称首部可与北敦8789号缀合。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(6)俄敦2630号,见《俄藏》9/302A。首尾均残。存14行,行约13字(偈颂行约10字)。首部如图3-2左部所示,首行仅存少数残画,第2行下端略有残损,尾4行下残字数不等。尾题“妙法莲华经陀罗尼

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

按:《国图》已指出北敦8801号+北敦8789号+北敦8807号,今谓北敦9190号、北敦11392号、俄敦2630号亦可与此三号缀合。缀合后如图3-1、3-2所示,北敦9190号与北敦11392号之间仅可遥缀,比勘《大正藏》完整经文,依行约13字行款,其间大约缺18行。二号字迹似同(比较二号皆有的“衆”“觀”“世”“音”“菩”“薩”字,参表2),可资比勘。北敦11392号尾2行与北敦8801号首2行左右相接,衔接处分属二号的残字从右而左、自上而下复合为“使得”“常念恭”五字,其中“常”字仍略有残损,余皆可成完璧。北敦8807号末行与俄敦2630号首行左右衔接,原本分属二号的“妙音觀世音梵”六字复合为一,诸字皆有残损。又该四号内容分别左右相续,北敦11392号倒数第2行底端与北敦8801号首行底端拼合而成的“使得”,与北敦11392号末行顶端的“离欲”合成完整的“使得离欲”[6]句,文意贯通。北敦8807号末行底端的偈颂“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦9190号存首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第廿十五”,北敦11392号、北敦8801号、北敦8789号、北敦8807号原卷无题,《国图》将五号定名为“观世音经”,《国图》拟题可从。俄敦2630号首尾均残,卷末残存尾题“妙法莲华经陀罗尼

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

《国图》叙录称北敦11392号有乌丝栏,却又称北敦8801号、北敦8789号、北敦8807号为折叠栏,而北敦9190号却无相应表述,似有不妥,宜再斟酌。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图3-1:北敦9190号…北敦11392号+北敦8801号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图3-2:北敦8807号(局部)+俄敦2630号缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

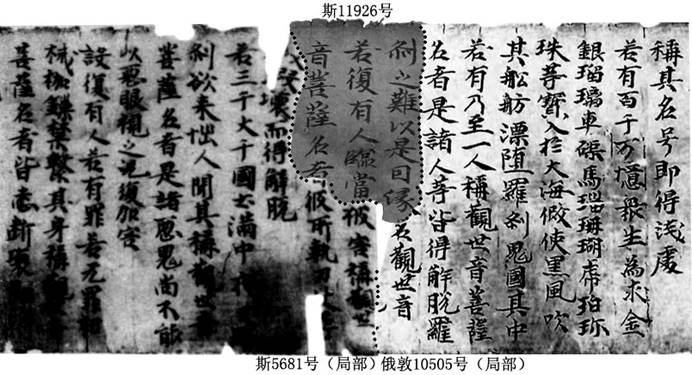

四、俄敦10505号+斯11926号+斯5681号

(1)俄敦10505号,见《俄藏》14/310B。首尾均残。存20行,行约11字。首行上残5字,尾部如图4右部所示,尾行仅存2字残画,倒数第2行上残7字。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)斯11926号,见IDP彩版。残片。如图4中部所示,首尾均残。通卷下残。存3行,每行存上部4-7字。楷书。原卷无题。

(3)斯5681号,见《宝藏》44/337B-342A。首残尾全。存180行,行约11字。首部如图4左部所示,首2行上残5-6字,卷中略有残损。尾题“观音经第一卷”,《宝藏》据以定名。楷书。

按:上揭三号内容先后接续,可以缀合。缀合后如图4所示,俄敦10505号倒数第2行与斯11926号首行上下相接,衔接处原本分属二号的“緣”“名”二字得成完字。斯5681号首行底端的“觀世”二字略有笔画残损,俄敦10505号末行底端恰好存此2字右侧笔画末梢,二号拼合,此二字可成完璧。斯11926号尾行与斯5681号第2行上下衔接,衔接处的“者”字得成完璧。三号内容左右相续,俄敦10505号倒数第3行底端的“罗”与斯11926号首行顶端的“刹”合成“罗刹”一词,文意完整。斯11926号第2行“若复有人临当”与斯5681号首行顶端的“被害”相连成句,句意贯连。且三号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,笔迹似同(比较三号皆有的“菩薩”字)。据此判断,此三号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□□(合掌)向佛”,讫尾题“观音经第一卷”。相应文字参见《大正藏》T9/56C4-58B7。

《宝藏》据斯5681号尾题定名该号为“观音经第一卷”,今既此三号缀合为一,则俄敦10505号、斯11926号亦可确定为《观世音经》单行本残片,可据之定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图4:俄敦10505号(局部)+斯11926号+斯5681号(局部)缀合图

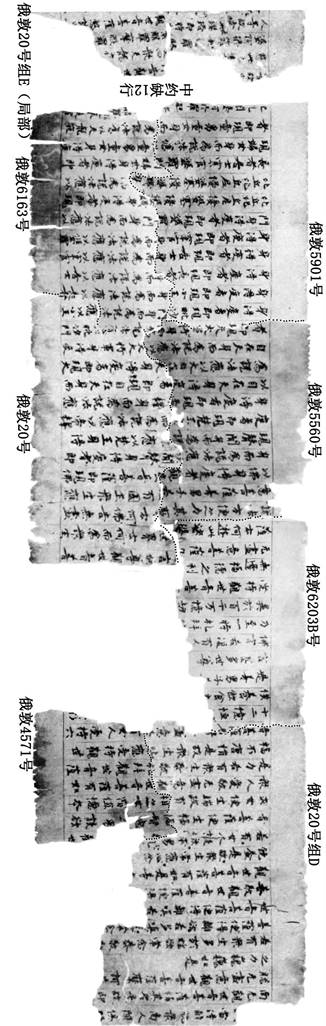

五、俄敦20号组A…俄敦20号组C…俄敦20号组D+俄敦4571号+俄敦6203B号+俄敦5560号+俄敦20号+俄敦5901号+俄敦6163号…俄敦20号组E+俄敦20号组F

(1)俄敦20号组A,见《俄藏》6/22B。《俄藏》整理者常将原属同卷但不能直接缀合的各残卷或残片置放一处,并将卷号按从小到大方式排列,往往无法准确辨识各残片具体编号,原作“俄敦20号+俄敦3803号+俄敦4285号+俄敦4308号+俄敦10513号+俄敦10520号”,今以“俄敦20号组”A-F形式标示从右而左、自上而下的6号残片。此处指的是该组第1号残片。首尾均残。通卷下残。存5行,每行存上部5-7字。首行仅存7字左侧残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(2)俄敦20号组C,见《俄藏》6/22B。此处指的是俄敦20号组第3号残片。首尾均残。通卷下残。存12行,每行存上部3-10字。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(3)俄敦20号组D,见《俄藏》6/23A。此处指的是俄敦20号组第4号残片。首尾均残。通卷下残。存17行,每行存上部1-12字。首尾行均上下残。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(4)俄敦4571号,见《俄藏》11/272B。残片。如图5右下部所示,首尾均残。通卷上残。存8行,每行存下部4-7字不等。首尾行均仅存少数残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(5)俄敦6203B号,见《俄藏》13/41B。残片。如图5中部所示,首尾均残。通卷下残。存12行,每行存上部4-6字不等。首行仅存4字左侧笔画末梢(底端存“名”字左侧大部分笔画),尾行存1字残泐。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(6)俄敦5560号,见《俄藏》12/181A。残片。如图5左上部所示,首尾均残。通卷下残。存13行,每行存上部1-10字不等。首尾行均仅存1字残泐,倒数第2行上下残(仅“身”字完整,余皆有残损)。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(7)俄敦20号,见《俄藏》6/22B。此处指的是俄敦20号组第2号残片。据《孟录》该号的起讫文字说明,可知俄敦20号组B即为俄敦20号。如图5左下部所示,首尾均残。通卷上残。存15行,每行存下部4-8字不等。首行仅存8字残画(顶端1字仅存残泐,下7字存左侧绝大部分笔画),尾行存4字残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《孟录》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称俄敦3803号、俄敦4285号、俄敦4308号、俄敦10513号都是这个写卷的残片,但与该号不相连接。

(8)俄敦5901号,见《俄藏》12/272A。残片。如图5左上部所示,首尾均残。通卷下残。存13行,每行存上部7-9字。首行仅存少数残画,尾行存9字右侧残笔。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(9)俄敦6163号,见《俄藏》13/27A。残片。如图5左下部所示,首尾均残。通卷上残。存13行,每行存下部5-9字。首尾行均仅存若干字残画,第2-3行上下残。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(10)俄敦20号组E,见《俄藏》6/23B。此处指的是俄敦20号组第5号残片。首残尾缺。存23行,行约17字。首部如图5左部所示,首行仅“故”为完字,余皆为残泐,第2-5行下残,6-7行及10-13行中间有因卷面撕裂造成的残洞。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(11)俄敦20号组F,见《俄藏》6/24A。此处指的是俄敦20号组第6号残片。首缺尾全。存24行,行约17字(偈颂20字)。尾题“观音一卷”,《俄藏》据以定名该组各残片。尾题后书僧名“三界寺法行法

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

按:上揭十一号内容前后接续,可以缀合,今仅将俄敦20号组D、俄敦4571号、俄敦6203B号、俄敦5560号、俄敦20号、俄敦5901号与俄敦6163号、俄敦20号组E作缀合图。如图5所示,俄敦20号组D尾7行与俄敦4571号上下衔接,原本分属二号的残画复合成“礼”(2次)“德”“皆”四字。俄敦20号组D末行与俄敦6203B号首行左右相接,断痕吻合无间,原本分属二号的“音菩薩名”字可复合为一。俄敦5560号首行顶端的“説”字右下部钩画末梢撕裂在俄敦6203B号末行,二号拼合,该字仍略有残损。俄敦5560号与俄敦20号上下相接,原本分属二号的“事”“若”“世”(2次)“以”“説”“帝”“天”等字复合为一,各字仍有残损。俄敦5560号末行与俄敦5901号首行左右衔接,断痕密合无间,原本分属二号的“即現天大軍”复合为一,其中“即”字仍略有残损。俄敦20号尾3行与俄敦6163号首3行“説法”“應以”(2次)“長者”8字合二为一,可成完字。俄敦5560号末行底端残画与俄敦6163号顶端残画复合成“而為”二字。俄敦5901号与俄敦6163号上下衔接,衔接处的残字从右而左复合为“門”(2次)“王”“身”(2次)“羅”“婆”“姨”“以”“而”诸字。七号内容上下左右相连,俄敦20号D倒数第4行底端的“观”与俄敦4571号第4行顶端的“世音菩萨”合成一完整的佛号“观世音菩萨”,句意完整。俄敦4571号倒数第2行底端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦20号组F卷末有尾题“观音一卷”,《俄藏》据以定名该组各残片,可知俄敦20号组6号残片均属《观世音经》,今既此十一号缀合为一,则俄敦4571号、俄敦6203B号、俄敦5560号、俄敦5901号、俄敦6163号均可判定为《观世音经》单行本,可定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图5:俄敦20号组D+俄敦4571号+俄敦6203B号+俄敦5560号+俄敦20号+俄敦5901号+俄敦6163号…俄敦20号组E(局部)缀合图

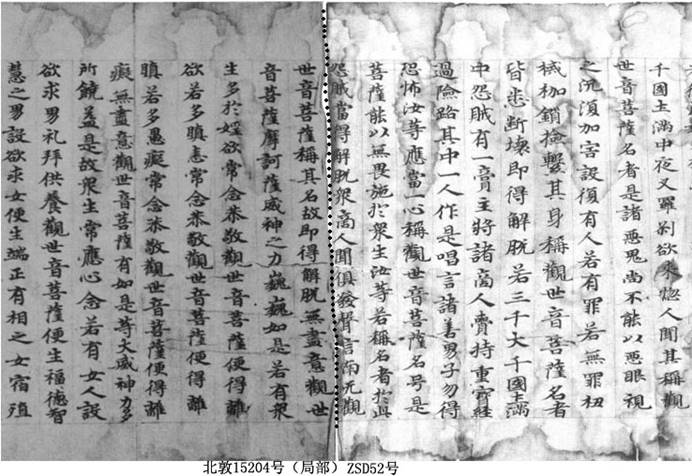

六、ZSD52号+北敦15204号

(1)ZSD52号,见《中国书店》152。残片。尾部如图6右部所示,首残尾缺。1纸,存10行,行约16字。首行上下残,第2行上残。楷书,有乌丝栏。《中国书店》叙录称该号为7-8世纪唐写本,所用纸为经黄打纸,并称卷面有等距水渍,上下有少许撕裂,背有古代裱补。背面贴有一纸,上书苏州码子“265号”。卷首背下部钤“顾二郎”阳文方形封卷硃印。原卷无题,《中国书店》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(2)北敦15204号(新1404),见《国图》140/283A-285A。首部如图6左部所示,首缺尾全。4纸,存94行,行约16字。尾题“观世音经”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,所用纸为经黄打纸,并称卷面有水渍,卷首背上方贴纸签写有苏州码子“57号”及“第6/2901”。卷首背下方贴纸签写有“《观世音经》尾全/□…□5行”。纸签上又叠压纸签,写有“购12213,84”。卷首背下方贴有纸签:“唐经破卅七”。卷首、尾背有正方形阳文硃印,印文为“顾二郎”。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图6所示,ZSD52号与北敦15204号左右相接,前者末行底端的“南无观”与后者首行顶端的“世音菩萨”合成完整的佛号“南无观世音菩萨”,文意完整。又二号卷面上下两端皆有等距水渍,水渍形态近似,均钤“顾二郎”印,可资比勘。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、行约16字、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“衆”“薩”“稱”“等”“害”“剎”“段”字,参表3)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

ZSD52号原卷无题,《中国书店》拟题为“妙法莲华经卷七”。北敦15204号卷末存有尾题“观世音经”,《国图》据以定名该号。此二号既原为一卷,则ZSD52号亦属《观世音经》单行本,可据之改定名为“观世音经”。

据《中国书店》《国图》叙录所载,二号所标示的苏州码子并不相同,一为265号,一为57号,当在旧时书肆出售之时即已撕裂为二,可能二号本归一处,后分别编号出售。《中国书店》《国图》叙录称此二号钤“顾二郎”印,据余欣先生研究,顾二郎最有可能是顾鳌[8]。若此说信然可从,则ZSD52号、北敦15204号亦当属顾鳌旧藏,可能为顾鳌于旧时书肆购买后分别于卷首尾钤印,后散失分流归于二地,一为中国书店所藏,一归中国国家图书馆。也有可能原本顾鳌收藏时就已是一分为二、分别钤印的,后流散书肆,为中国书店与中国国家图书馆所购得。通过对此二号的缀合,有助于我们进一步了解敦煌文献的流散情况。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图6:ZSD52号(局部)+北敦15204号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

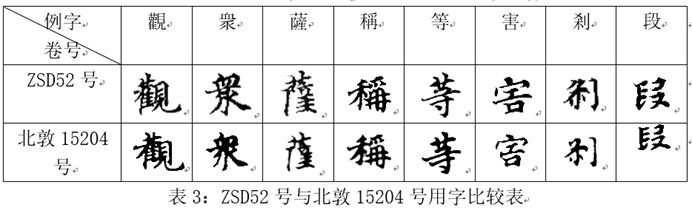

七、俄敦767+1925号+斯1227号

(1)俄敦767+1925号[9],见《俄藏》7/95B。残片。尾部如图7右部所示,首尾均残。存22行,行约17字。首行仅存若干字残画,第2-9行及尾10行均下残。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》将俄敦767号、俄敦1925号拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该二号为8-10世纪写本。

(2)斯1227号,见《英图》19/217A-219B。首残尾全。5纸,存93行,行约17字。首部如图7左部所示,首行仅存少数残泐。尾题“观世音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《英图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,所用纸为经黄打纸。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图7所示,俄敦767+1925号与斯1227号左右相接,前者末行底端的“神”字有少许笔画恰好撕裂在后者第2行顶端,二号拼合,该字仍略有残损。前者倒数第2行底端的“盡”有左侧横笔末梢撕裂在后者首行顶端,二号拼合后,该字亦仍有残损。二号内容上下接续,俄敦767+1925号末行“□(大)威

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦767+1925号原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。斯1227号首残尾全,卷末存尾题“观世音经一卷”,《英图》据此定名该号为“观世音经”。今既此二号原属同卷,则俄敦767+1925号可更为准确地定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图7:俄敦767+1925号(局部)+斯1227号(局部)缀合图

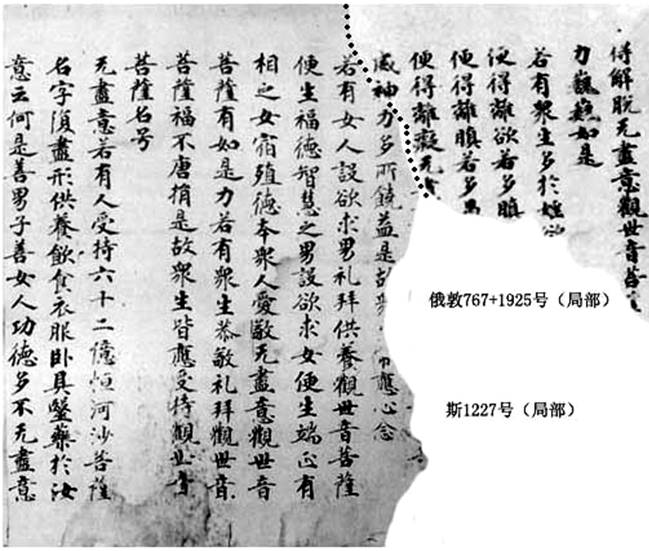

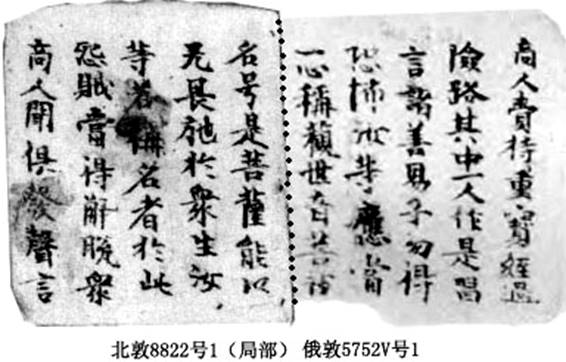

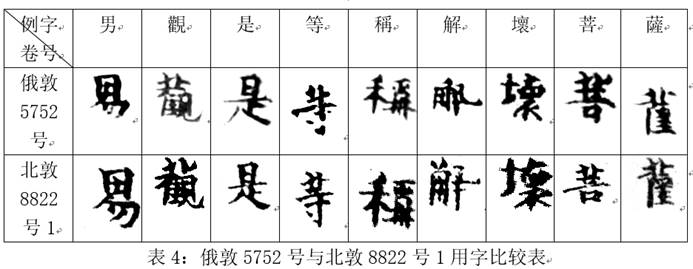

八、俄敦5752号+北敦8822号1

(1)俄敦5752号,见《俄藏》12/236B-237A。首尾均缺。4个半叶,半叶5行,存20行,行约7字。背面如图8右部所示,背面2个半叶下端略有残损。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)北敦8822号1(国43),见《国图》104/121A-131A。首部如图8左部所示,首缺尾全。41个半叶,半叶5行,存205行,行约7字。尾题“佛说观音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,粘叶线装,有行间校加字。此敦煌遗书包括两个部分,18纸中,15纸为双叶纸,但末纸断裂,仅剩1叶。3纸为单叶纸,总计32叶。粘接处上中下三处订线,从第1个半叶到第41个半叶为《观世音经》,编号为北敦8822号1。从第42个半叶到第64个半叶为《延寿命经》,编号为北敦8822号2。

按:俄敦5752V号有2个半叶,但这2个半叶内容并不相连,俄敦5752号背面左半叶(今以俄敦5752V号2标示)与俄敦5752号正面右半叶相连,背面右半叶(今以俄敦5752V号1标示)与北敦8822号1第1个半叶相连,可以缀合。缀合后如图8所示,俄敦5752V号1与北敦8822号1左右相接,前者尾2行“汝等应当一心称观世音菩

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦5752号原卷无题,《俄藏》未定名。北敦8822号1有尾题“佛说观音经一卷”,《国图》据, , 此定名该号为“观世音经”。今既知此二号可缀合为一,则俄敦5752号亦为粘叶装《观世音经》单行本,可定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图8:俄敦5752V号1+北敦8822号1(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

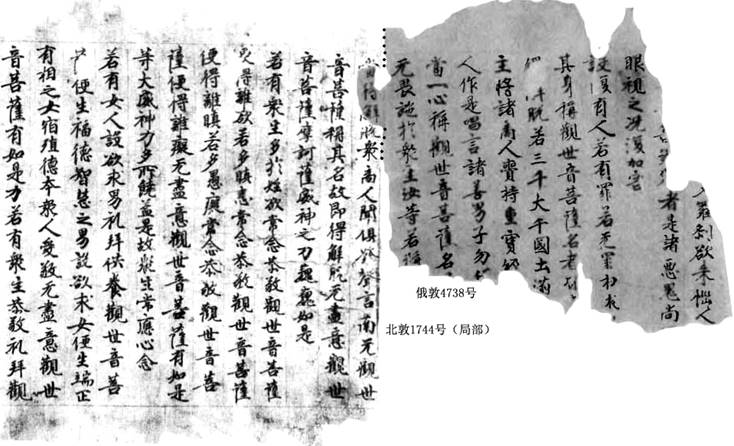

九、俄敦4738号+北敦1744号+北敦1587号

(1)俄敦4738号,见《俄藏》11/308B。残片。如图9-1右部所示,首尾均残。通卷下残。存11行,每行存上部5-10字。首2行上下残,尾行仅存3字残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)北敦1744号(往44;北6005),见《国图》24/160A-161A。首尾均残。2纸,存45行,行约17字。首部如图9-1左部所示,首行上残3字,尾部如图9-2右部所示,尾行存2字残泐。楷书,有乌丝栏。所存内容起“□□□□(于此怨贼)

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

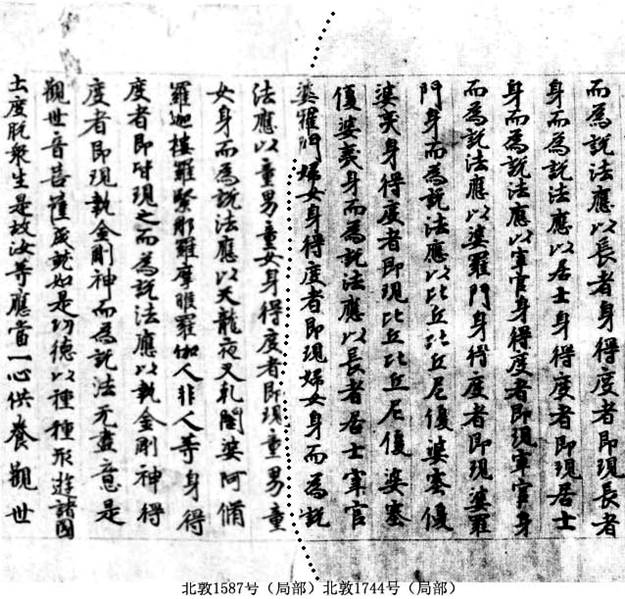

(3)北敦1587号(来87;北6264),见《国图》22/347B-348B。首残尾全。3纸,存54行,行约17字。首部如图9-2左部所示,首行仅存3字左侧残画。楷书,有乌丝栏。所存内容起“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

按:上揭三号内容先后相承,当可缀合。缀合后如图9-1、9-2所示,俄敦4738号与北敦1744号上下左右衔接,衔接处分属二号的“當”“解”二字得成完字。北敦1744号与北敦1587号左右衔接,衔接处分属二号的残字自上而下复合为“婆羅門”“即現”诸字。三号内容左右相续,比勘《大正藏》完整经文,俄敦4738号倒数第2行下残6字,补足即“名者于此怨贼”,俄敦4738号与北敦1744号拼合而成的“当得解”与北敦1744首行号第4字“脱”合成“当得解脱”句,恰可与俄敦4738号倒数第2行下端所拟补的文字先后衔接,文意贯连。北敦1744号末行底端的“即现妇女身而为说”与北敦1587号首行顶端的“法”贯连成句,语意完整。且三号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、皆有乌丝栏),书风相似,笔迹似同(比较三号皆有的“觀世音菩薩”字)。据此判断,此三号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□□□(满中夜)

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦4738号原卷无题,《俄藏》未定名。北敦1744号原卷无题,《国图》定名为“妙法莲华经卷七”,北敦1587号有尾题“观世音经”,《国图》定名为“观世音经”。今三号既原为一卷,则北敦1744号当据之改定名为“观世音经”,俄敦4738号亦可如是定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图9-1:俄敦4738号+北敦1744号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图9-2:北敦1744号(局部)+北敦1587号(局部)缀合图

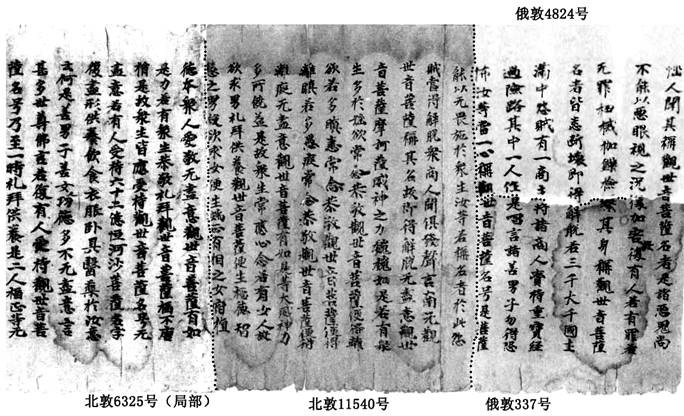

十、俄敦4824号+俄敦337号+北敦11540号+北敦6325号

(1)俄敦4824号,见《俄藏》11/332A。残片。如图10右上部所示,首尾均残。通卷下残。存7行,每行存上部7-8字。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)俄敦337号,见《俄藏》6/235B。残片。如图10右下部所示,首尾均残。通卷上残。1纸,存7行,每行存下部9字。楷书。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题同《俄藏》,并称该号为8-10世纪写本。

(3)北敦11540号(L1669),见《国图》109/262A。残片。如图10中部所示,首尾均残。2纸,存12行,行约17字。首行存“菩”横笔左侧末梢,尾行17字左侧笔画皆略有残损。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,卷面有水渍。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(4)北敦6325号(咸25;北6235),见《国图》84/244B-247。首残尾全。4纸,存87行,行约17字。首部如图10左部所示,首行仅存17字左侧残画。尾题“佛说观音经”。楷书。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,有倒乙及校改,尾题下有勾画墨迹。

按:上揭四号内容前后连续,应可缀合。缀合后如图10所示,俄敦4824号与俄敦337号上下相接,衔接处原本分属二号的残字从右而左复合为“音”“復”“繫”“觀”四字,四字仍略有残损。俄敦337号末行倒数第2字“菩”横笔左侧末梢撕裂在北敦11540号首行,二号拼合,可得其全。北敦11540号末行17字皆有左侧笔画末梢撕裂在北敦6325号首行,二号拼合,仍略有残损。从缀合后写卷来看,卷面下端皆有椭圆形水渍印记,卷面上端波浪形水渍印记亦可对接拼合,可资比勘。四号内容上下左右接连,俄敦4824号第4行底端的“即得”与俄敦337号第4行顶端的“解脱”连言,文意相承。俄敦337号末行底端的“是

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦4824号原卷无题,《俄藏》未定名。俄敦337号原卷无题,《俄藏》《孟录》均定名为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,北敦11540号原卷无题,《国图》定名为“妙法莲华经卷七”,北敦6325号卷末存尾题“佛说观音经”,《国图》据此定名该号为“观世音经”。今此四号既可缀合为一,则俄敦337号、北敦11540号拟题显然不妥,当据之改定名为“观世音经”,俄敦4824号亦可如此定名。

《国图》叙录将北敦11540号定为9-10世纪归义军时期写本,却又称北敦6325号为7-8世纪唐写本,《孟录》称俄敦337号为8-10世纪写本。今四号缀接为一,似有不妥,宜统一判定。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图10:俄敦4824号+俄敦337号+北敦11540号+北敦6325号(局部)缀合图

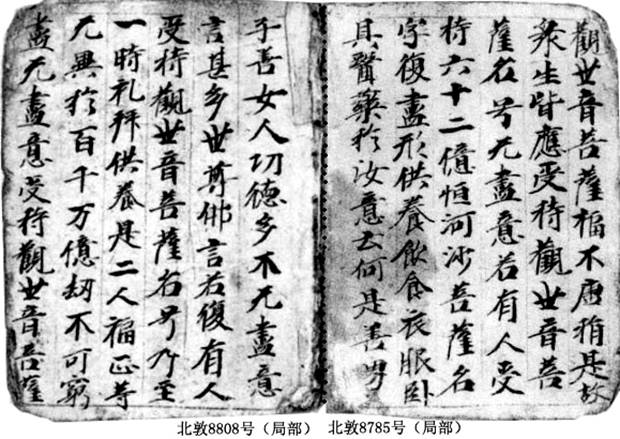

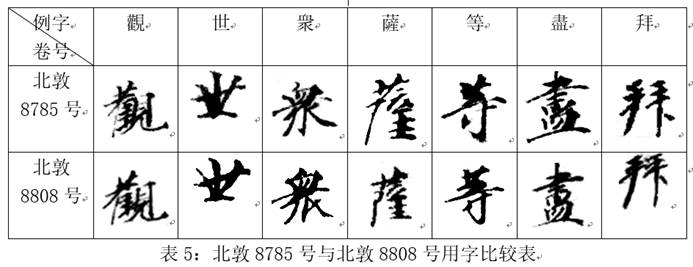

十一、北敦8785号+北敦8808号

(1)北敦8785号(国6),见《国图》104/80B-82A。尾部如图11右部所示,首尾均缺。2纸3叶6个半叶,半叶6行,存36行,行约11字。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,为粘叶装。现存2纸均为双叶纸,后第1纸中间断裂,成为单叶纸。书口处上下叶角剪为圆形,卷面有油污。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(2)北敦8808号(国29),见《国图》104/105A-108B。首部如图11左部所示,首尾均缺。4纸7叶14个半叶,半叶6行,存84行,行约11字。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为10-11世纪归义军时期写本,为粘叶线装。前3纸为双叶纸,后1纸为单叶纸。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

按:上揭二号内容先后相承,可以缀合。缀合后如图11所示,北敦8785号末行底端的“善男”与北敦8808号首行顶端的“子”合成佛经习语“善男子”。且二号行款相同(皆为粘叶装、半叶6行、行约11字、楷书、有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“世”“衆”“薩”“等”“盡”“拜”字,参表5)。据此判断,此二号确属同一写本之脱落,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□□□□(尚不能以)恶眼视之”,讫“火坑变成池”。相应文字参见《大正藏》T9/56C20-57C18。

《国图》叙录称北敦8785号为9-10世纪归义军时期写本,却又称北敦8808号为10-11世纪归义军时期写本,今既原属同卷,则此判定略有不妥,宜作修正。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图11:北敦8785号(局部)+北敦8808号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

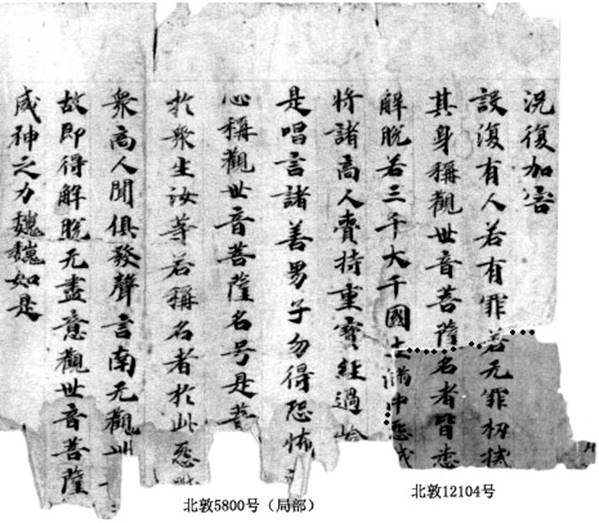

十二、北敦5800号+北敦12104号

(1)北敦5800号(奈100;北6239),见《国图》77/374A-376B。首残尾全。5纸,存104行,行约17字。首部如图12上部所示,首21行下残。尾题“观世音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8世纪唐写本。

(2)北敦12104号(L2233),见《国图》110/253B。残片。如图12右下部所示,首尾均残。通卷上下残。1纸,存4行,行约4字。首尾行均仅存少数残泐。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

按:上揭二号内容先后相接,可以缀合。缀合后如图12所示,北敦5800号第2-4行与北敦12104号上下左右衔接,衔接处的残字从右而左、自上而下复合成“若”“薩”“土”“滿”“中”“惡”诸字。又二号卷面下端皆存有波浪线污渍印记,印记上沿可对接,可资比勘。二号内容上下连接,北敦5800号第3行底端的“称观世音菩萨”与北敦12104号第3行顶端的“名者”相连成句,文意完整。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“名”“者”“无”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“况复加害”,讫尾题“观世音经一卷”。相应文字参见《大正藏》T9/56C20-58B7。

北敦12104号原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。北敦5800号卷末存尾题“观世音经一卷”,《国图》据此定名该号为“观世音经”。今既此二号可缀合为一,则北敦12104号当据之改定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图12:北敦5800号(局部)+北敦12104号缀合图

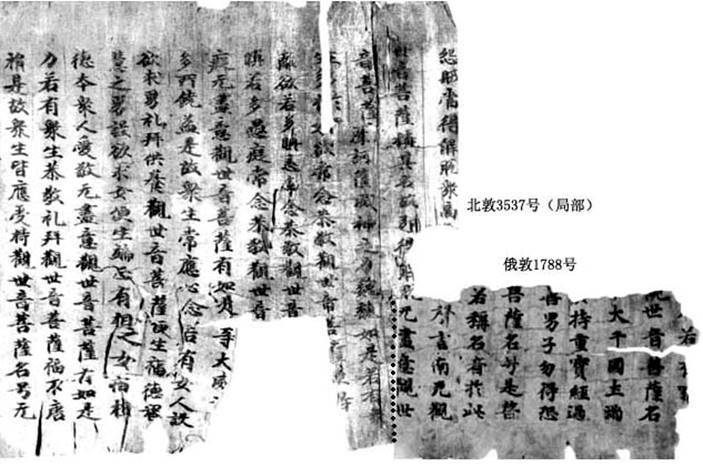

十三、北敦3537号+俄敦1788号

(1)北敦3537号(结37;北6232),见《国图》49/59B-61B。首残尾全。存95行,行约17字。首部如图13左部所示,首2行及第4-7行下残。楷书,有乌丝栏。尾题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第廿五”。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,背有古代裱补。

(2)俄敦1788号,见《俄藏》8/346A。残片。如图13右部所示,首尾均残。存9行,每行存下部1-6字。首行上下残,仅“若”字为完字,尾行仅存6字残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为8-10世纪写本。

按:上揭二号内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图13所示,北敦3537号第2行底端的残画与俄敦1788号尾行顶端的残画合成一“脱”字,二号拼合后,该字仍有残缺。又二号内容左右相续,俄敦1788号倒数第2行底端的“南无观”与北敦3537号第2行顶端的“世音菩萨”合成一完整的佛号“南无观世音菩萨”。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“菩薩”“觀”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存可辨识的内容起“若

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦1788号首尾均残,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。北敦3537号首残尾全,卷末存尾题“妙法莲华经观世音菩萨普门品第廿五”,《国图》据此定名该号为“观世音经”,《国图》拟题可从。今此二号既可缀合为一,《俄藏》对俄敦1788号拟题虽无误,却可更为准确地定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图13:北敦3537号(局部)+俄敦1788号缀合图

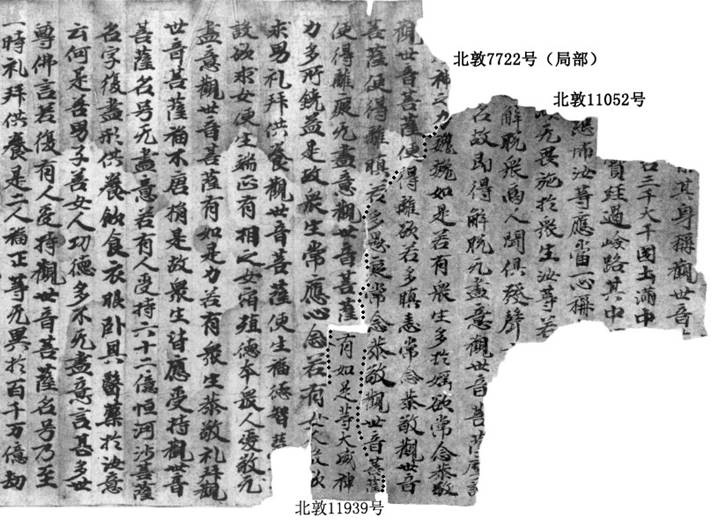

十四、北敦11052号+北敦7722号+北敦11939号

(1)北敦11052号(L1181),见《国图》108/306A。残片。如图14右部所示,首尾均残。1纸,存11行,行约6-16字。首行仅存2字残泐,第2-8行及尾行上下残,倒数第2-3行上残。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,有折叠栏,并称卷背有经名勘记“□法莲”。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(2)北敦7722号(始22;北6013),见《国图》98/218B-220B。首残尾全。3纸,存85行,行约20字。首部如图14左部所示,首行仅存4字残画,第2-5行下残。尾题“观音经”,末有题记云:“辛亥年二月卅日比丘谈远成章”[10]。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,卷面多水渍,有折叠栏。

(3)北敦11939号(L2068),见《国图》110/162A。如图14下部所示,首尾均残。通卷上残。1纸,存3行,行约1-7字。尾行仅存7字右侧残画。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

按:上揭三号内容前后接续,可以缀合。缀合后如图14所示,北敦7722号首3行与北敦11052号尾3行上下衔接,原本分属二号的残画复合成“力”“便”“得”“若多愚癡”(力、便、若三字大部分笔画在北敦7722号首3行底端,三字笔画末梢撕裂在北敦11052号尾3行顶端;“得”“多愚癡”四字右侧大部分笔画在北敦11052号尾2行顶端,左侧笔画末梢撕裂在北敦7722号第2-3行底端)。北敦11052号与北敦11939号左右相接,衔接处的“念”“觀”“音”“菩”四字得成完璧。北敦11939号末行与北敦11052号第5行下端左右相接,衔接处的残字自上而下复合成“念若有女人”五字。又三号卷面皆有水渍印记,北敦7722号卷面上端存连续波浪形水渍印记,北敦11052号卷面上端恰好存一半圆印记,观其左侧印记走势恰可与北敦7722号首2行下端水渍印记边沿衔接,又北敦11939号下端亦存有水渍印记,恰可与北敦7722号下端波浪形水渍印记对接,可资比勘。三号内容上下左右相续,北敦7722号第2行底端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦11052号、北敦11939号原卷无题,《国图》均定名为“妙法莲华经卷七”。北敦7722号卷末存尾题“观音经”,《国图》据此定名该号为“观世音经”。今既知此三号缀合为一,则可知北敦11052号、北敦11939号皆属《观世音经》单行本,当据之改定名为“观世音经”。

《国图》叙录称北敦11052号、北敦7722号卷面有折叠栏,却又称北敦11939号有乌丝栏,既属同卷,宜统一判定。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图14:北敦11052号+北敦7722号(局部)+北敦11939号缀合图

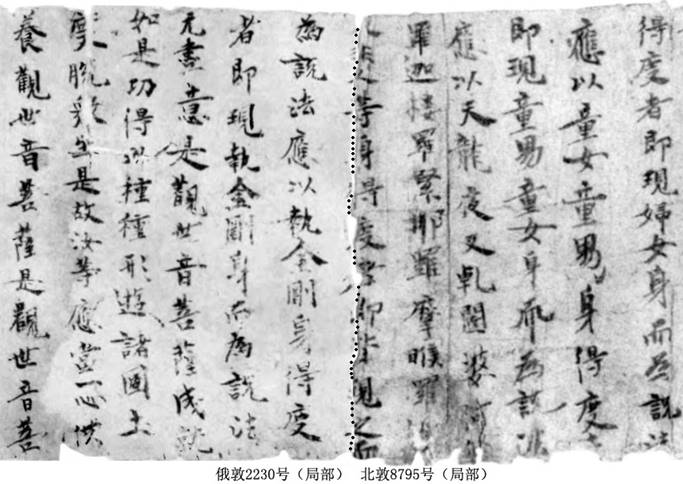

十五、北敦8795号+俄敦2230号

(1)北敦8795号(国16),见《国图》104/91B-93A。首尾均残。4纸,存64行,行约11字。首行上残,尾部如图15右部所示,尾行诸字左侧笔画皆有残损。楷书,有折叠栏。《国图》叙录称该号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,为袖珍本,有倒乙。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(2)俄敦2230号,见《俄藏》9/101A-B。首尾均残。存24行,行约11字。首部如图15左部所示,首行仅存少数残泐,尾行存12字右侧残笔。楷书,有折叠栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为9-11世纪写本。

按:上揭二号内容先后相接,可以缀合。缀合后如图15所示,北敦8795号与俄敦2230号左右相接,北敦8795号尾行存13字“人非人等身得度者即皆現之而”,其中前12字左侧笔画末梢皆撕裂在俄敦2230号首行,二号拼合,该12字中仅第2个“人”字以及“度”“現之”等四字得以完整,余皆有残损。二号内容左右相续,二号下端拼合而成的“即皆现之”及北敦8795号末行末字“而”与俄敦2230号第2行顶端的“为说法”合成完整的一句“即皆现之而为说法”,文意完整。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、有折叠栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“剛”“觀”“薩”“為”“羅”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□□□□□□(其中一人作是)

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦8795号原卷无题,《国图》据其袖珍本的装帧形制将其判定属《观世音经》单行本,定名该号为“观世音经”,《国图》拟题可从。俄敦2230号原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。今既知此二号可缀合为一,则俄敦2230号亦当为袖珍本《观世音经》,该号可定名为“观世音经”。

《国图》叙录称北敦8795号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,而《孟录》称俄敦2230号为9-11世纪写本,既原属同卷,则当统一判定。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图15:北敦8795号(局部)+俄敦2230号(局部)缀合图

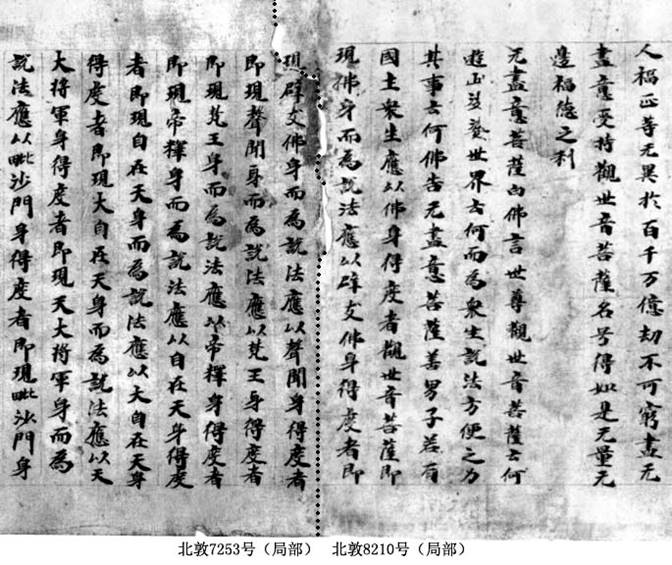

十六、北敦8210号+北敦7253号

(1)北敦8210号(服10;北6004),见《国图》101/230A-B。首尾均残。3纸,存30行,行约17字。首行上下残,尾部如图16右部所示,尾行仅存的“現”字略有笔画残损。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,通卷多水渍。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(2)北敦7253号(帝53;北6029),见《国图》96/40A-41B。首残尾全。3纸,存71行,行约17字。首部如图16左部所示,首行顶端存留“現”字少许残泐。尾题“观音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,有行间加行及行间校加字,卷面多水渍。

按:上揭二号内容前后接续,可以缀合。缀合后如图16所示,断痕基本吻合,北敦8210号末行“現”字下部笔画末梢撕裂在北敦7253号首行顶端,二号拼合,该字复合为一,仍略有残损。二号内容左右相续,北敦8210号倒数第2行底端的“即”、末行顶端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦8210号原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。北敦7253号卷末有尾题“观音经一卷”,《国图》定名该号为“观世音经”。今此二号既可缀合为一,则北敦8210号亦可判定属《观世音经》单行本,可据之改定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图16:北敦8210号(局部)+北敦7253号(局部)缀合图

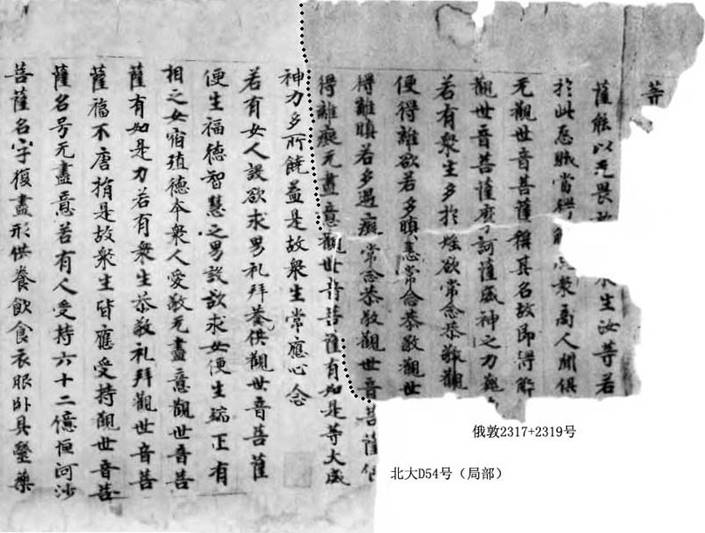

十七、俄敦2317+2319号+北大D54号

(1)俄敦2317+2319号,见《俄藏》9/141A。残片。如图17右部所示,首尾均残。通卷下残。存9行,每行存上部5-13字,首行“等”字下部笔画略有残损。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为8-10世纪写本。

(2)北大D54号,见《北大》1/206B-208B。首残尾全。存91行,行约17字。首部如图17左部所示,首行存3字左侧残画,第2行上残11字,倒数第19-22行下残。尾题“观世音经”。楷书,有乌丝栏。《北大》叙录称该号为唐写卷子,卷末有“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

按:上揭二号内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图17所示,俄敦2317+2319号与北大D54号左右相接,衔接处原本分属二号的残字自上而下复合为“意觀世音菩薩”6字,其中“薩”字仍略有残损。二号内容上下接续,俄敦2317+2319号倒数第2行底端的“观世音”与北大D54号首行“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦2317+2319号首尾均残,原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。北大D54号卷末存尾题“观世音经”,《北大》据此定名该号为“观世音经”。今既知此二号可缀合为一,则俄敦2317+2319号可据此更为准确地定名为“观世音经”。

据陈红彦、林世田《敦煌遗书近现代鉴藏印章辑述》[11]一文所考,魏忍槎,室名宝梁阁、不因人热之室,中国国家图书馆、北京大学图书馆等多家收藏单位藏有“宝梁阁”“曾在不因人热之室”这两方印鉴的写卷达61件之多。《北大》叙录称北大D54号卷末有“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图17:俄敦2317+2319号+北大D54号(局部)缀合图

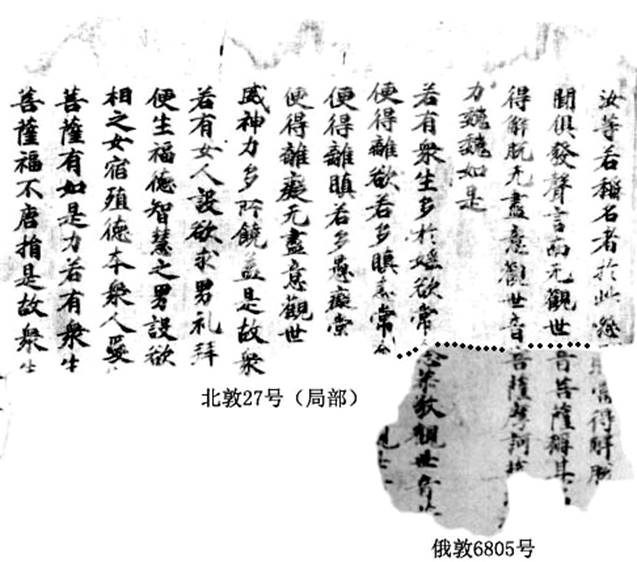

十八、北敦27号+俄敦6805号

(1)北敦27号(地27;北6240),见《国图》1/146A-148A。首残尾全。4纸,存99行,行约17字(偈颂行20字)。首部如图18上部所示,首15行下残。尾题“观音经”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9世纪归义军时期写本。

(2)俄敦6805号,见《俄藏》13/205A。残片。如图18下部所示,首尾均残。存5行,每行存中部2-5字。尾行仅存3字残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图18所示,北敦27号首5行与俄敦6805号上下相接,俄敦6805号第3行首字“菩”及第4行首字“念”上端皆有残损,北敦27号第3行及第5行底端恰好存此二字笔画残泐,二号拼合,该二字仍略有残损。二号内容上下相接,北敦27号第2行底端的“南无观世”与俄敦6805号第2行顶端的“音菩萨”合成一完整的佛号“南无观世音菩萨”。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“稱”“觀”“菩”“薩”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“汝等若称名者”,讫尾题“观音经”。相应文字参见《大正藏》T9/56C27-58B7。

俄敦6805号原卷无题,《俄藏》未定名。北敦27号首残尾全,卷末存尾题“观音经”,《国图》定名为“观世音经”。今既知此二号原为一卷,则俄敦6805号亦可如此定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图18:北敦27号(局部)+俄敦6805号缀合图

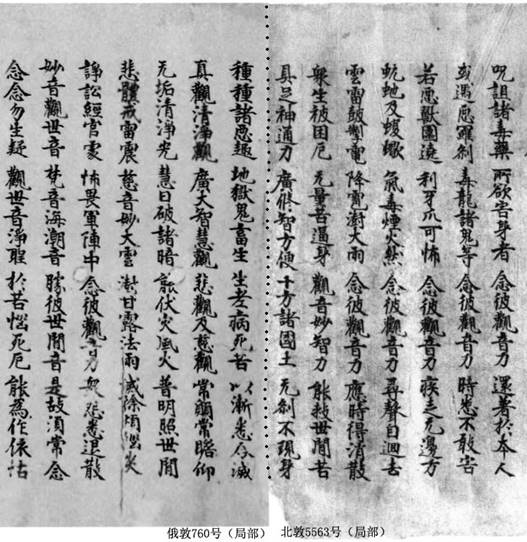

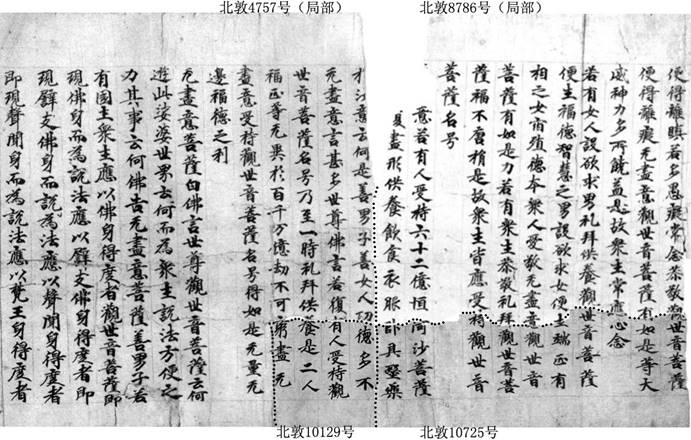

十九、北敦5563号+俄敦760号

(1)北敦5563号(珍63;北6033),见《国图》75/59B-61A。尾部如图

中国历史故事的阅读

19右部所示,首残尾缺。3纸,存78行,行约17字。首18行下残。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,所用纸为经黄纸。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。(2)俄敦760号,见《俄藏》7/91B。首部如图19左部所示,首缺尾全。存14行,行约17字。尾题“观世音经一卷”,《俄藏》据以定名。楷书,有乌丝栏。《孟录》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为8-9世纪写本。

按:上揭二号内容先后相承,可以缀合。缀合后如图19所示,北敦5563号末行底端的“无刹不现身”与俄敦760号首行顶端的“种种诸恶趣”前后衔接,文意贯连。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、行约17字、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“能”“為”“衆”“薩”“須”字,参表6)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“便得离瞋”,讫尾题“观世音经一卷”。相应文字参见《大正藏》T9/57A3-58B7。

北敦5563号原卷无题,《国图》定名为“妙法莲华经卷七”。俄敦760号卷末有尾题“观世音经一卷”,《俄藏》据以定名该号。今既此二号原属同卷,则北敦5563号可据之改定名为“观世音经”。

《国图》、《孟录》称北敦5563号、俄敦760号分别为7-8世纪唐写本和8-9世纪写本,二号既原属同卷,则此判断互有歧异,似有不妥,宜统一判定。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图19:北敦5563号(局部)+俄敦760号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

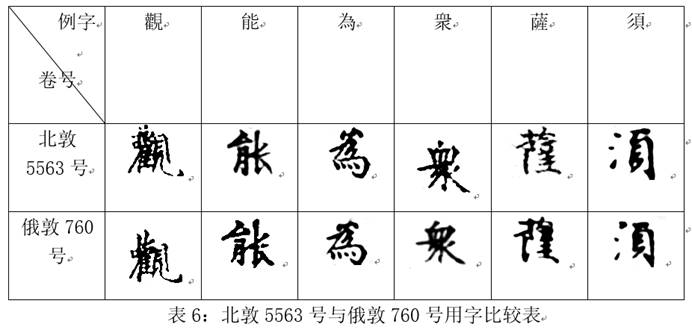

二十、北敦8786号+北敦10725号+北敦4757号+北敦10129号

(1)北敦8786号(国7),见《国图》104/82B-83B。首尾均残。2纸,存40行,行约17字。首行仅存少数残画,第2-3行下残,第8行上端存一小残洞,尾部如图20右部所示,尾16行下残,尾行存2字残泐,倒数第2-3行上下残。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,并称从背面揭下古代裱补纸19块,编号为北敦16312号。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(2)北敦10725号(L854),见《国图》108/114A。残片。如图20右部所示,首尾均残。通卷上残。1纸,10行,每行存下部3-4字。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8世纪唐写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(3)北敦4757号(

给孩子们写的中国历史故事

号57;北6243),见《国图》63/269A-271A。首残尾全。4纸,存82行,行约17字。首部如图20左部所示,首行上下残,第2-4行下残。尾题“观世音经”,《国图》据以定名。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8世纪唐写本,有古代裱补。(4)北敦10129号(L258),见《国图》107/141A。残片。如图20中部所示,首尾均残。通卷上残。1纸,存4行,每行存下部2-4字。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8世纪唐写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

按:上揭四号内容前后相接,当可缀合。缀合后如图20所示,北敦8786号倒数第2-12行与北敦10725号上下衔接,衔接处的残字从右而左、自上而下复合成“觀”“有”“應”“便”“生”“意”“拜”“持”“河”“卧”诸字,其中“持”“卧”二字略有残损,余皆可成完字。北敦4757号首行第7及第10字皆为“善”字,二“善”字右侧均略有残损,北敦8786号末行恰好存二字横笔右侧末梢,二号拼合,得成完璧。北敦4757号与北敦10129号上下左右衔接,衔接处分属二号的残字从右而左、自上而下复合为“有”“養”“窮”“盡”四字。四号内容上下左右相续,北敦8786号倒数第9行底端的“礼拜供养观”与北敦10725号第4行的“世音菩萨”相连成句,文意畅通。北敦10725号末行底端的“医药”与北敦4757号首行顶端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦8786号、北敦10725号、北敦10129号原卷无题,《国图》皆定名为“妙法莲华经卷七”。北敦4757号卷末存有尾题“观世音经”,《国图》据以定名该号。既知此四号缀合为一,则北敦8786号、北敦10725号、北敦10129号可据之改定名为“观世音经”。

又《国图》叙录称北敦8786号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,北敦10725号、北敦4757号、北敦10129号为8世纪唐写本。此四号既原属同卷,则此判定略有不妥,宜再斟酌。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图20:北敦8786号(局部)+北敦10725号+北敦4757号(局部)+北敦10129号缀合图

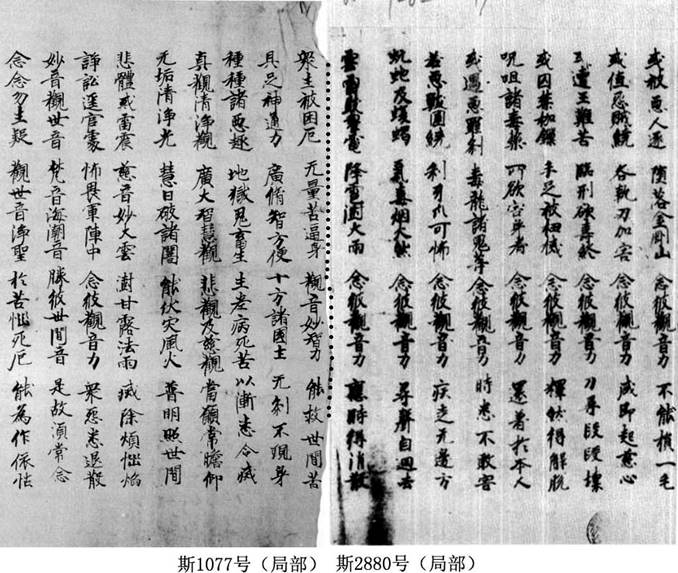

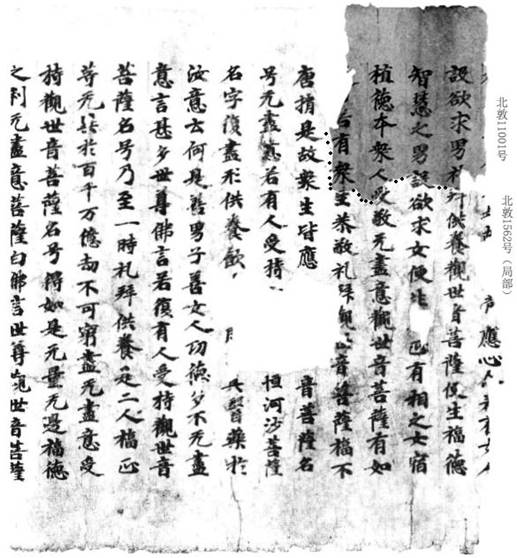

二十一、斯2880号+斯1077号

(1)斯2880号,见《宝藏》24/244A-245B。尾部如图21右部所示,首残尾缺。存77行,行约17字。首5行下残。, 楷书,有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题为“妙法莲华经卷第七”。

(2)斯1077号,见《英图》18/9A。首部如图21左部所示,首缺尾全。1纸,存16行。每行存10-20字。尾题“妙法莲华经观世音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《英图》叙录称该号为8世纪唐写本,卷面有油污。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图21所示,斯2880号与斯1077号左右相接,斯2880号末行底端的“应时得消散”与斯1077号首行顶端的“众生被困厄”前后接续,文意贯连。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“衆”“薩”“觀”“尊”“能”“等”“佛”字,参表7)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存可辨识的内容起“若多愚痴”,讫尾题“妙法莲华经观世音经一卷”。相应文字参见《大正藏》T9/57A4-58B7。

斯2880号原卷无题,《宝藏》拟题为“妙法莲华经卷七”。斯1077号首缺尾全,卷末存有尾题“妙法莲华经观世音经一卷”,《英图》已据此定名该号为“观世音经”。既原为一卷,则斯2880号可据之改定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图21:斯2880号(局部)+ 斯1077号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

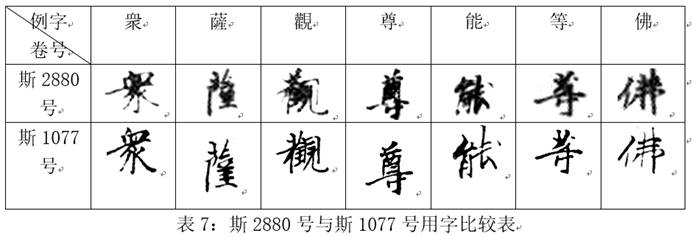

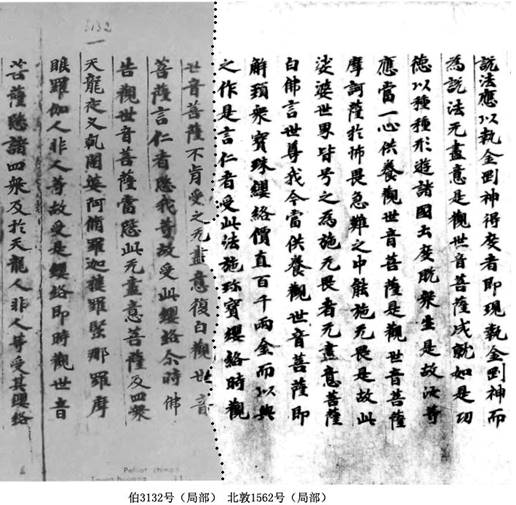

二十二、北敦11001号+北敦1562号+伯3132号

(1)北敦11001号(L1130),见《国图》108/278B。小残片。如图22右上部所示,首尾均残。1纸,存5行,每行存上部4字。首行仅存少数残泐,尾行存5字残画(“若有衆”三字存绝大部分笔画,余为残泐)。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,背面有古代裱补。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(2)北敦1562号(来62;北6018),见《国图》22/262B-263B。首尾均残。2纸,存46行,行约17字。首部如图22右部所示,首行上下残,第2-5行皆上残,第5-8行中间存一小残洞。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,卷背有杂写,似梵文种子字。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(3)伯3132号,见《法藏》21/369B-370A。首部如图22左部所示,首残尾全。存41行,行约17字。尾题“观世音经一卷”。楷书,有乌丝栏。

按:上揭三号内容先后相承,断痕吻合无间,当可缀合。缀合后如图22-1、22-2所示,北敦11001号与北敦1562号上下左右衔接,衔接处分属二号的残字从右而左、自上而下复合为“拜”“設”“人愛”“衆生”诸字,其中“拜”字仍有残损。北敦1562号与伯3132号左右衔接,衔接处分属二号的残字自上而下复合为“之无盡”“觀世音”诸字。三号内容上下左右接续,北敦11011号第2行底端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦11001号、北敦1562号原卷无题,《国图》均拟题为“妙法莲华经卷七”,伯3132号卷末有尾题“观世音经一卷”,可知该号为“观世音经”,《法藏》据尾题将该号定名为“观世音经一卷”。今三号缀合为一,则北敦11001号、北敦1562号均当据之改定名为“观世音经”。

《国图》叙录称北敦11001号为8世纪唐写本,北敦1562号为9-10世纪归义军时期写本,今既此三号缀合为一,则此判断似不妥,宜再斟酌。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图22-1:北敦11001号+北敦1562号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图22-2:北敦1562号(局部)+伯3132号(局部)缀合图

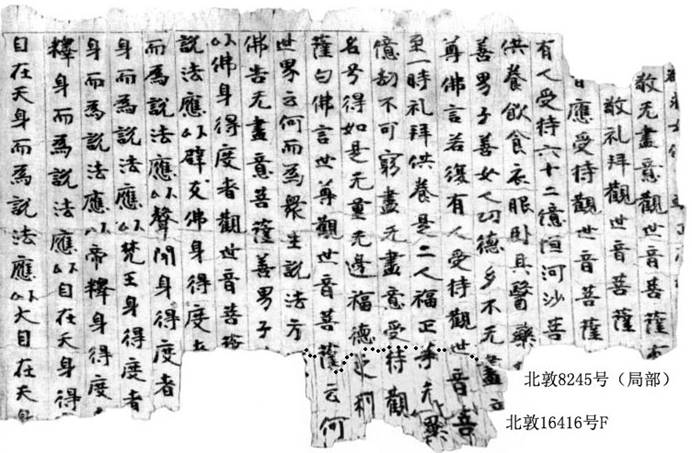

二十三、北敦8245号+北敦16416号F

(1)北敦8245号(服45;北6042),见《国图》101/326B-328A。首残尾全。4纸,存86行,行约17字(偈颂20字)。首部如图23右部所示,首33行下残,第2-4行上下残,首行仅存少数残画。尾题“妙法莲华经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本。

(2)北敦16416号F(L4481),见《国图》146/149B。残片。如图23下部所示,首尾均残。通卷上下残。1纸,存7行,行约2字。首尾行均仅存2字残画。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8-9世纪吐蕃统治时期写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

按:上揭二号内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图23所示,北敦8245号第7-13行与北敦16416号F上下相接,衔接处的残字从右而左复合成“盡”“世”“等”“薩”四字,其中仅“盡”“等”二字仍有残损。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“持”字)。据此判定,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□(设)

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦8245号卷末存尾题“妙法莲华经一卷”,《国图》定名为“观世音经”,《国图》拟题可从。北敦16416号F原卷无题,《国图》拟题作“妙法莲华经卷七”,今既知此二号原为一卷,则北敦16416号F当据之改定名为“观世音经”。

《国图》叙录称北敦8245号为9-10世纪归义军时期写本,却又称北敦16416号F为8-9世纪吐蕃统治时期写本,本属同卷,则可知此判定似有不妥。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图23:北敦8245号(局部)+北敦16416号F缀合图

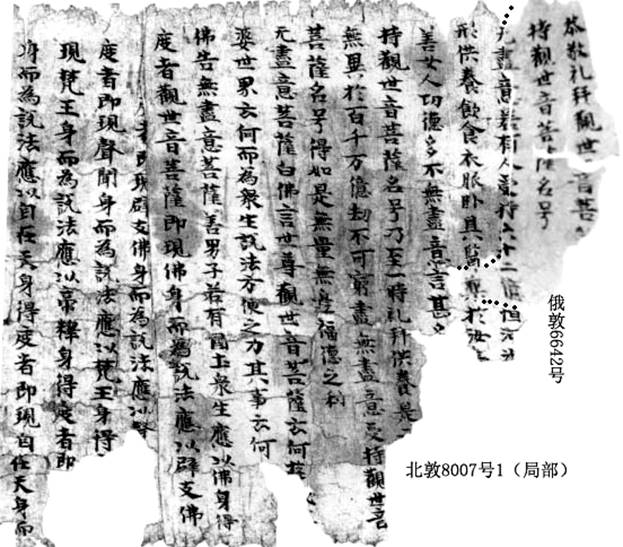

二十四、俄敦6642号+北敦8007号1

(1)俄敦6642号,见《俄藏》13/163A。残片。如图24右部所示,首尾均残。通卷下残。存4行,每行存上部2-7字。尾行仅存2字残画,倒数第2行上下残。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)北敦8007号1(字7),见《国图》100/121A-123A。首残尾全。存76行,行约20字。首部如图24左部所示,首行仅存若干字残笔,第2-4行、第6行、第10-12行下残。尾题“观音经一卷”。楷书。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,第2纸首行经文被前纸覆盖,背有古代裱补,裱补纸上有残存经文。正面拖尾裱补纸上有经文,为《般若波罗蜜多心经》,编号为北敦8007号2,《都司书手董文员付笔历》,抄写在背面古代裱补纸上,编号为北敦8007号背。

按:上揭二号内容前后相承,可以缀合。缀合后如图24所示,俄敦6642号与北敦8007号1左右相接,衔接处的残字从右而左、自上而下复合成“无盡意若有人受持六十”“醫藥”诸字。二号内容上下接续,俄敦6642号第3行下端与北敦8007号1首行下端拼合而成的“六十”与俄敦6642号第3行底端的“二亿”合成一完整的数量词“六十二亿”,句意完整。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“持觀世音菩”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可以缀合。缀合后,所存内容起“恭敬礼拜观世音菩

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦6642号原卷无题,《俄藏》未定名。北敦8007号1卷末存尾题“观音经一卷”,《国图》据此定名该号为“观世音经”。此二号既原属同卷,则俄敦6642号可知亦属《观世音经》单行本残片,可定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图24:俄敦6642号+北敦8007号1(局部)缀合图

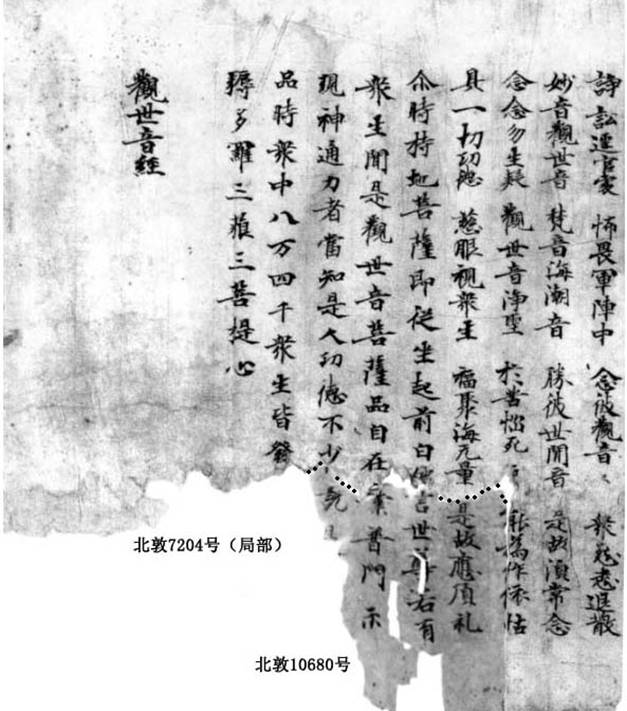

二十五、北敦7204号+北敦10680号

(1)北敦7204号(帝4;北6253),见《国图》95/325B-327A。尾部如图25左部所示,首残尾全。4纸,存85行,行约17字。首15行及尾8行下残。尾题“观世音经”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本。

(2)北敦10680号(L809),见《国图》108/90A。残片。如图25左下部所示,首尾均残。通卷上残。1纸,存5行,每行存下部3-5字。首行仅存左侧残画,尾行亦存3字残画。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

按:上揭二号内容前后相承,可以缀合。缀合后如图25所示,北敦7204号倒数第8行底端残画与北敦10680号首行残画左右拼接,原本分属二号的残画拼合成“能為作依怙”五字,其中“能”字仍有残损。北敦7204号倒数第4-5行与北敦10680号尾2行上下相接,原本分属二号的“業”“少”二字复合为一,其中“業”字仍有残损。二号内容上下相续,北敦7204号倒数第7行底端的偈颂“福聚海无量”与北敦10680号第2行“是故应顶礼”先后相连,文意完整。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“是”“應”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□□□□□□□(恭敬礼拜观世音)菩

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦10680号原卷无题,《国图》定名为“妙法莲华经卷七”。北敦7204号卷末存尾题“观世音经”,《国图》据以定名该号。今既此二号缀合为一,则北敦10680号可知当属“观世音经”,可据之改定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图25:北敦7204号(局部)+北敦10680号缀合图

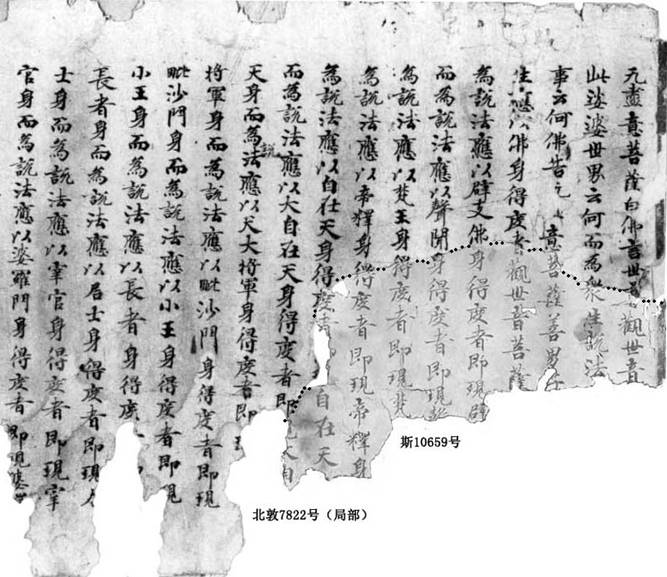

二十六、北敦7822号+斯10659号

(1)北敦7822号(制22;北6252),见《国图》99/52B-54A。首残尾全。4纸,存73行,行约18字。首部如图26右上部所示,首11行下残,此后每隔1、2行卷面下端皆有残损。尾题“观世音经一卷”。楷书。《国图》叙录称该号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,有行间校加字及校改。

(2)斯10659号,见IDP彩版。如图26右下部所示,首尾均残。通卷上下残。存10行,每行存中部3-6字。尾行仅存3字右侧残画。楷书。原卷无题。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图26所示,北敦7822号首10行与斯10659号上下相接,衔接处原本分属二号的残字从右而左复合成“尊”“衆”“菩”“者”“身”“得”(2次)“度”诸字,其中“尊”字仍有残损,余皆可成完字。二号内容上下接续,北敦7822号第3行底端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦7822号首残尾全,卷末有尾题“观世音经一卷”,《国图》定名该号为“观世音经”。今既此二号缀合为一,则斯10659号亦可确定属《观世音经》单行本,可定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图26:北敦7822号(局部)+斯10659号缀合图

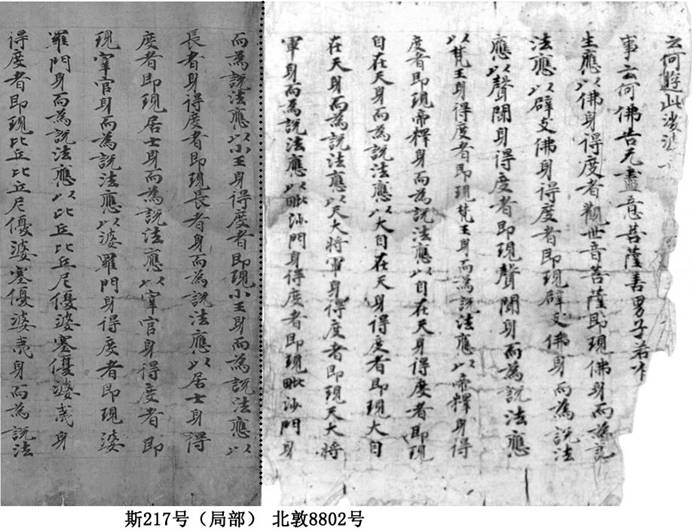

二十七、北敦8802号+斯217号

(1)北敦8802号(国23),见《国图》104/99A。如图27右部所示,首残尾缺。1纸,存10行,行约21字。首2行下残。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8世纪唐写本,所用纸为经黄纸。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(2)斯217号,见《英图》3/374B-376A。首部如图27左部所示,首缺尾全。4纸,存61行,行约21字。尾题“观世音经”。楷书,有乌丝栏。《英图》叙录称该号为696年唐写本,有行间加行,所用纸为经黄纸。并称卷尾有题记云:“天册万岁二年(696)正月十五日清信佛弟子阴嗣,为见存父母、七世父母,并及己身,及以法界仓生,写《观世音经》一卷。”题记中“天”“年”“正”“月”“日”均为武周新字,正文中未用武周新字。卷首背面有蒋孝琬硃笔写苏州码子“644”,旁注蓝铅笔阿拉伯数字“644”,下有墨笔注记“观音经,唐天册二年禾月十五日”。

按:上揭二号内容先后相承,可以缀合。缀合后如图27所示,北敦8802号末行底端的“即现毗沙门身”与斯217号首行顶端的“而为说法”相连成句,文意完整。又二号卷面上端污渍印记形态近似,呈波浪形,并可对接拼合,可资比勘。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、行约21字),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“説”“薩”“得”“現”“度”“釋”字,参表8)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“云何游此娑

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦8802号原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。斯217号卷末存尾题“观世音经”,《英图》据以定名。此二号既原属同卷,则北敦8802号当据之改定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图27:北敦8802号+斯217号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

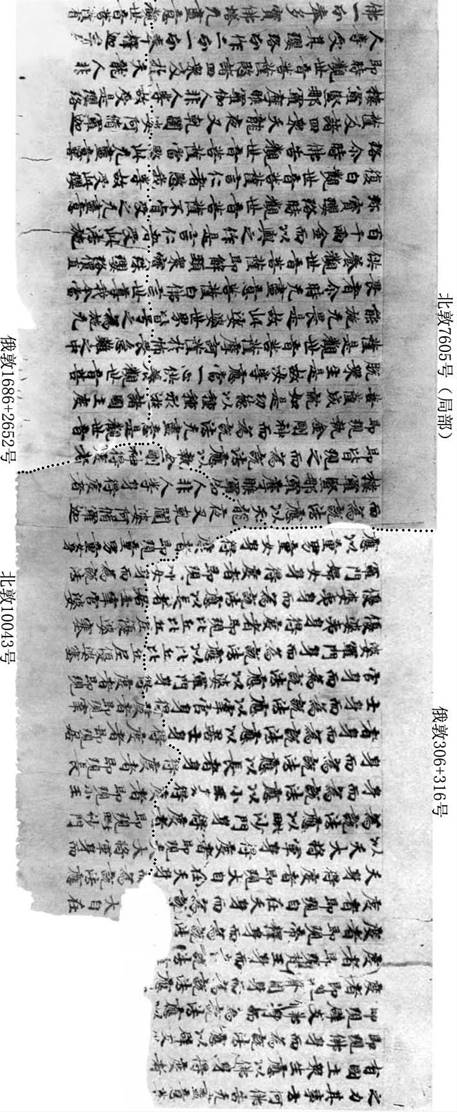

二十八、俄敦306+316号+北敦10043号+北敦7605号+俄敦1686+2652号

(1)俄敦306+316号,见《俄藏》6/212A。如图28右上部所示,首尾均残。通卷下残。存21行,每行存上部8-12字。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题同《俄藏》,并将该号定为8-10世纪写本。

(2)北敦10043号(L172),见《国图》107/92B。如图28右下部所示,首尾均残。通卷上残。2纸,存17行,每行存下部3-9字。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(3)北敦7605号(皇5;北6276),见《国图》98/6B-7B。首残尾全。通卷下残。3纸,存54行,行约17字。首部如图28左上部所示,首24行下残。尾题“观世音经”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8世纪唐写本,并称末纸字体不同,乃后补。

(4)俄敦1686+2652号,见《俄藏》8/296B。如图28左下部所示,首尾均残。通卷上残。存17行,每行存下部3-4字。首行仅存2字残画(“者”字存左侧大部分笔画),倒数第2行底端下残1字。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为8-10世纪写本,第14-16行有朱色斑点,可能是印鉴残迹。

按:上揭四号内容上下接续,可以缀合。缀合后如图28所示,断痕密合无间,俄敦306+316号尾13行与北敦10043号第2-14行上下衔接,原本分属二号的残画复合成“身”(3次)“天”“者”(2次)“度”(3次)“得”(4次)“尼”“居”“女”等字,其中“天”字略有残损,余皆可成完字。北敦10043号与北敦7605号左右衔接,衔接处的残字自上而下复合为“天龍”“羅伽”“執金”六字。北敦10043号末行右侧的残画与俄敦1686+2652号首行左侧的残画左右相接,衔接处的残画可拼合成“得度者”3字,其中“度”字仍略有残损。北敦7605号与俄敦1686+2652号上下衔接,衔接处的残字从右而左复合成“意”“遊”“養”“皆”“言”“寶”“者”“我”“愍”“婆”“扵”“奉”“觀”等字。四号内容上下相连、左右相续,俄敦306+316号第13行底端的“应以长者身”与北敦10043号第6行顶端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦306+316号原卷无题,《俄藏》《孟录》定名为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。俄敦1686+2652号原卷无题,《俄藏》定名为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,《孟录》定名为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。北敦10043号原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。北敦7605号卷末有尾题“观世音经”,《国图》已据此定名为“观世音经”。今既四号原属同卷,则俄敦1686+2652号可更为准确地定名为“观世音经”,俄敦306+316号、北敦10043号亦可据之改定名为“观世音经”。

《孟录》、《国图》叙录称俄敦306+316号、俄敦1686+2652号为8-10世纪写本,北敦10043号为7-8世纪唐写本,北敦7605号为8世纪唐写本。虽无大误,却可再作斟酌。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图28:俄敦306+316号+北敦10043号+北敦7605号(局部)+俄敦1686+2652号缀合图

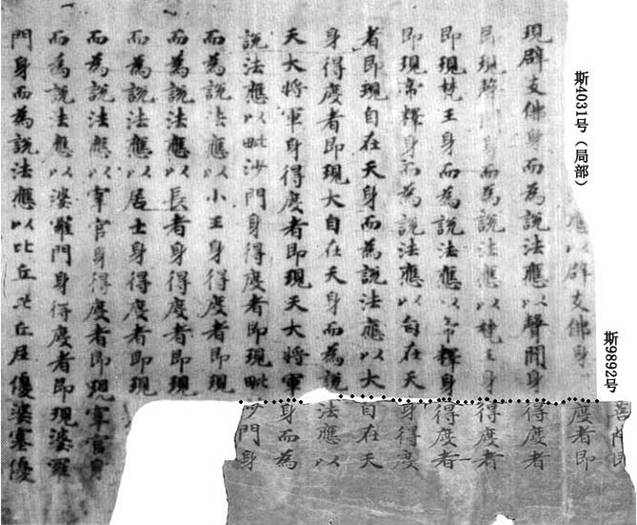

二十九、斯4031号+斯9892号

(1)斯4031号,见《宝藏》33/279B-281A。首残尾全。存72行,行约17字。首部如图29右上部所示,首行上下残,第2-12行下残3字。尾题“观世音经卷”。楷书。

(2)斯9892号,见IDP彩版。残片。如图29右下部所示,首尾均残。通卷上残。存10行,每行存下部2-3字。首行上下残。楷书。原卷无题。

按:上揭二号内容上下接续,可以缀合。缀合后如图29所示,斯4031号第9行底端存留少许笔画残泐,斯9892号尾行顶端存“沙”字下半部绝大部分残画,二号拼合,“沙”字仍略有残损。二号内容上下相连,斯4031号首行底端的“应以辟支佛身□(得)”与斯9892号第2行的“度者”相连成句,此后8行仿此,文意完整。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“得度者”“應”“為”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□□□(观世音)

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

斯4031号卷末有尾题“观世音经卷”,《宝藏》已据此定名该号为“观世音经”。今既此二号缀合为一,则斯9892号亦可如此定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图29:斯4031号(局部)+斯9892号缀合图

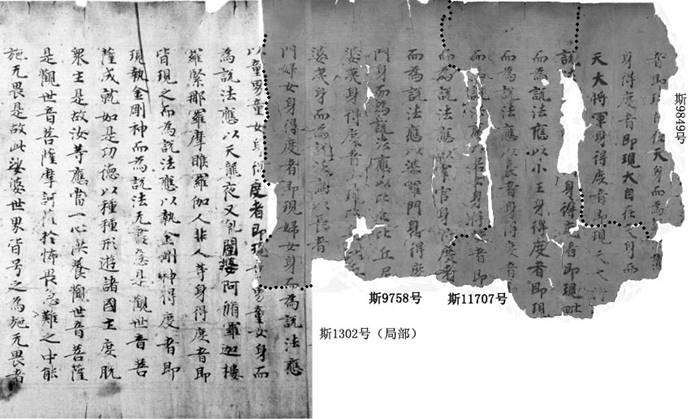

三十、斯9849号+斯11707号+斯9758号+斯1302号

(1)斯9849号,见IDP彩版。残片。首尾均残。如图30右部所示,首尾均残。通卷下残。存5行,每行存上部6-9字。首尾行均仅存少数残泐。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(2)斯11707号,见IDP彩版。残片。首尾均残。如图30右部所示,首尾均残。通卷下残。存8行,每行存上部2-14字。首尾行均仅存少数残画,第2-4行上下残。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(3)斯9758号,见IDP彩版。残片。如图30中部所示,首尾均残。存8行,每行存上部8-12字。首尾行均仅存若干字残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(4)斯1302号,见《英图》20/250A-251A。首残尾全。3纸,存55行,行约17字。首部如图30左部所示,首2行上残。尾题“观世音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《英图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,所用纸为经黄打纸,有水渍,通卷有霉斑,背有古时裱补。

按:上揭四号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图30所示,斯9849号与斯11707号上下左右相接,斯11707号第4行顶端首字“説”右侧钩画略有残损,斯9849号末行顶端恰好存此字右侧笔画末梢,二号拼合,该字仍略有残损。斯9849号第3行底端的残画与斯11707号第2行顶端的残画复合成“天”字,该字拼合后亦仍有残损。斯11707号与斯9758号左右相接,衔接处的残字从右而左、自上而下复合成“為説法應”“度”(2次)“而”“者”诸字,其中仅第2个拼合而成的“度”字及“者”字得成完璧,余皆有残损。

斯9758号与斯1302号左右相接,衔接处分属二号的残字从右而左、自上而下复合为“而”“以”“童”(2次)“女”“得”“現”等字,其中“而”“以”“女”三字得成完璧,余皆略有残损。四号内容上下连续,斯9849号第4行底端的“即”与斯11707号第3行的“现天大将□□□□□□(军身而为说法)”前后衔接,文意完整。斯9758号首行底端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

斯1302号首残尾全,卷末存尾题“观世音经一卷”,《英图》据此定名该号为“观世音经”。今既此四号缀合为一,则斯9849号、斯11707号、斯9758号亦可如此定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图30:斯9849号+斯11707号+斯9758号+斯1302号(局部)缀合图

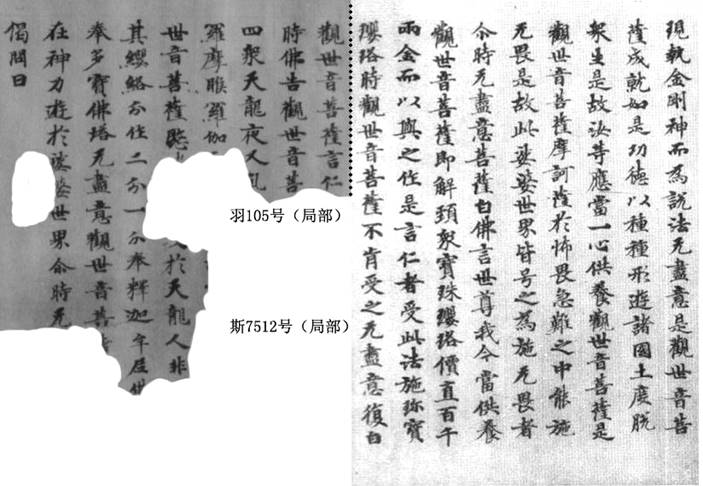

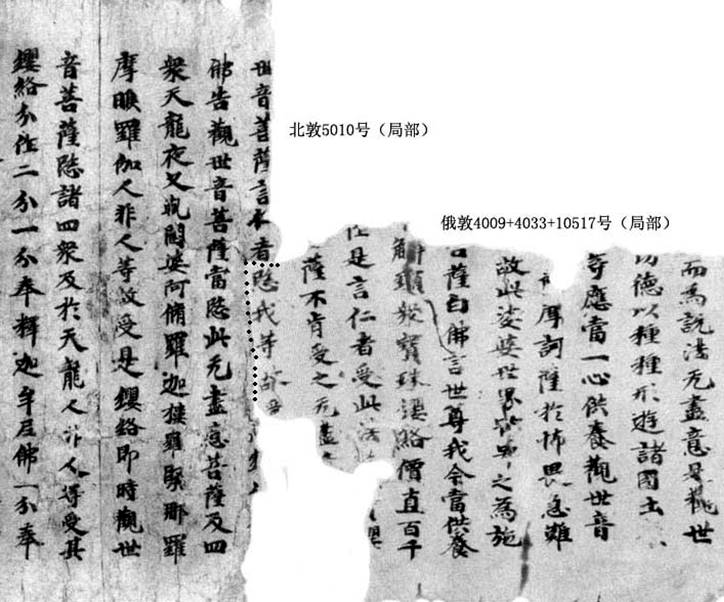

三十一、斯7512号+羽105号

(1)斯7512号,见《宝藏》55/197B-198A。尾部如图31右部所示,首残尾缺。存28行,行约17字。首15行下残5-12字不等。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第十五”。

(2)羽105号,见《秘笈》2/29-30。首部如图31左部所示,首残尾全。存41行,行约17字。首11行下残。尾题“观世音经”。楷书,有乌丝栏。

按:上揭二号内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图31所示,斯7512号尾行底端的“无尽意复白”与羽105号首行顶端的“观世音菩萨言”相连成句,文意完整。且此二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、行约17字、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“佛”“薩”“尊”“衆”“剛”“等”字,参表9)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“即现

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

斯7512号首残尾缺,原卷无题,《宝藏》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第十五”。羽105号卷末存尾题“观世音经”,《秘笈》拟题为“妙法莲华经普门品”今既知此二号缀合为一,则斯7512号亦可判定属《观世音经》单行本,可据之改定名为“观世音经”,《秘笈》亦可更准确地如是定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图31:斯7512号(局部)+羽105号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

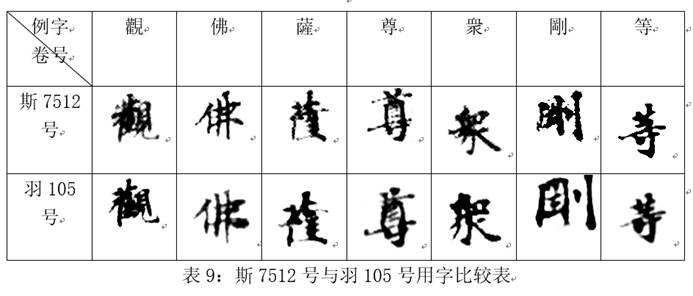

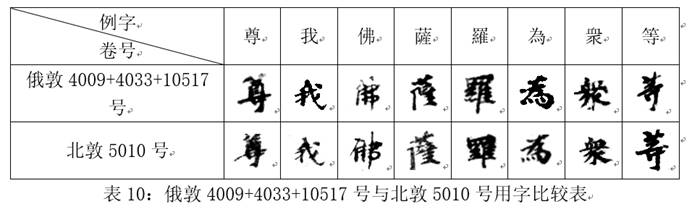

三十二、俄敦4009+4033+10517号+北敦5010号

(1)俄敦4009+4033+10517号,见《俄藏》11/120B。尾部如图32右部所示,首尾均残。通卷上残。存25行,每行存下部3-11字。首4行及尾3行上下残。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)北敦5010号(珠10;北6271),见《国图》67/53A-54A。首残尾全。3纸,存41行,行约17字。首部如图32左部所示,首行上下残,仅“者”字为完字,余皆仅存左侧大部分残画。尾题“观世音经一卷”。楷书。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,卷背有古代裱补。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图32所示,俄敦4009+4033+10517号与北敦5010号上下相接,北敦5010号首行底端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦4009+4033+10517号原卷无题,《俄藏》未定名。北敦5010号首残尾全,卷末存尾题“观世音经一卷”,《国图》已据此定名该号为“观世音经”。今既此二号缀合为一,则俄敦4009+4033+10517号亦可据此定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图32:俄敦4009+4033+10517号(局部)+北敦5010号(局部)缀合图

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

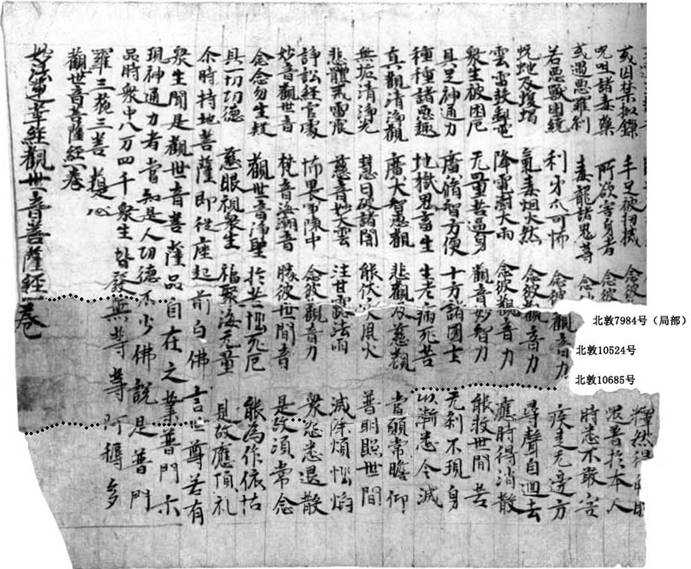

三十三、北敦7984号+北敦10524号+北敦10685号

(1)北敦7984号(文84;北6178),见《国图》100/66B-67B。尾部如图33上部所示,首残尾全。通卷下残。2纸,存53行,每行存上部6-13字。尾题“观世音菩萨经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,并称该号卷尾有勘记“妙法莲华经观世音菩萨经一口”。

(2)北敦10524号(L653),见《国图》108/7B。如图33中部所示,首尾均残。通卷上下残。1纸,存18行,每行存中部1-4字。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(3)北敦10685号(L814),见《国图》108/92B。如图33下部所示,首尾均残。通卷上残。1纸,存20行,每行存下部2-5字。首行上下残。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8-9世纪吐蕃统治时期写本。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

按:上揭三号内容上下衔接,可以缀合。缀合后如图33所示,北敦7984号尾20行与北敦10524号之间的断痕吻合,原本分属二号的残字从右而左复合成“觀”(3次)“妙”“諸”“病”“及”“灾”“露”“世”“苦”“聚”“前”“自”“不”诸字,二号拼合后,其中第一个拼合而成的“觀”字仍有残损。二号末行拼合成一完整的勘记“妙法莲华经观世音菩萨经一卷”。北敦10524号与北敦10685号上下相接,原本分属二号的残画复合成“力”“明”“除”“怨”“故”“為”“是”(2次)“世”“阿”诸字,其中“世”字仍有残损。三号内容上下连续,北敦7984号倒数第20行底端的“念

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦7984号卷末存尾题“观世音菩萨经一卷”,卷尾存有勘记“妙法莲华经观世音菩萨经一□”,《国图》据此定名该号为“观世音经”。北敦10524号、北敦10685号首尾均残,《国图》定名为“观世音经”。今既此三号原属同卷,即可证《国图》定名可从。

又《国图》叙录称北敦7984号、北敦10524号为9-10世纪归义军时期写本,北敦10685号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,断代不一,似有不妥。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图33:北敦7984号(局部)+北敦10524号+北敦10685号缀合图

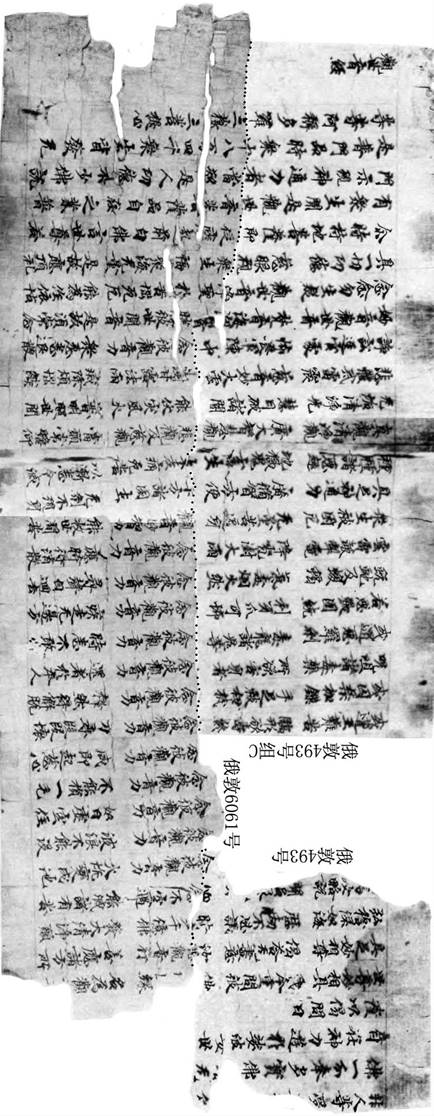

三十四、俄敦493号组A…俄敦493号+俄敦6061号+俄敦493号组C

(1)俄敦493号组A,见《俄藏》6/318B。《俄藏》整理者将同属一卷但不能直接缀合的俄敦493号、俄敦3003号、俄敦3886号置放一处,今以俄敦493号组A-C标示三残片。此处指的是该组第一号残片。首尾均残,存7行,每行存上部1-8字。首尾行均仅存少数残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(2)俄, 敦493号,见《俄藏》6/319A。据《孟录》俄敦493号起讫文字说明,可知俄敦493号组B即为俄敦493号。如图34右上部所示,首尾均残,存9行,每行存上部约3-10字。倒数第2行上下残,尾行仅存“念”字上部残画。《孟录》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为8-9世, 纪写本。

(3)俄敦6061号,见《俄藏》12/340A-B。如图34下部所示,首尾均残,存31行,每行存下部3-10字。楷书,有乌丝栏。原卷无题。

(4)俄敦493号组C,见《俄藏》6/319A-B。此处指的是俄敦493号组第3号残片。如图34左上部所示,首残尾全,存23残行,每行存上部4-10字。卷末存尾题“观世音经”。《俄藏》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。

按:上揭四号内容前后相承,可以缀合,今仅将俄敦493号、俄敦6061号、俄敦493号组C作缀合图。如图34所示,俄敦493号尾4行与俄敦6061号上下衔接,衔接处分属二号的“聽”“多”“念”三字复合为一,其中仅“念”字得成完字。俄敦493号组C每行底端字句均可与俄敦6061号尾22行顶端字句先后衔接,衔接处原本分属二号的残字复合成“觀”“生”“浄”“中”四字,其中“浄”字仍有残缺。三号内容上下接续,俄敦493号倒数第2行底端的“心”与俄敦6061号第4行顶端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

中国历史锁的故事

寿终”与俄敦6061号第10行顶端的“念彼观音力”前后衔接,此后各行仿此。且此三号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较三号皆有的“无”字)。据此判断,此三号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。将此三号与俄敦493号组A缀合后,所存内容起“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦493号组C存有尾题“观世音经”,《俄藏》将该组各残片定名为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。今俄敦6061号既已与该组另外两个残片缀合,则可据此断定俄敦6061号亦为《观世音经》单行本,可据之定名为“观世音经”,俄敦493号组残片亦可更准确地如是定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图34:俄敦493号+俄敦6061号+俄敦493号组C缀合图

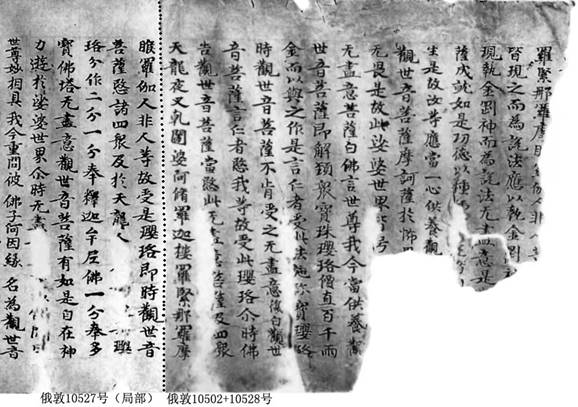

三十五、俄敦10502+10528号+俄敦10527号

(1)俄敦10502+10528号,见《俄藏》14/309B。如图35右部所示,首尾均残。存15行,行约17字。首尾行均仅存少数残泐。第2-8行及第11、14行下残。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)俄敦10527号,见《俄藏》14/316B-317A。首残尾全。存37行,行约17字。首部如图35左部所示,首行倒数第3字“觀”右侧钩画末梢略有残损,卷面数行下端有残损。尾题“观音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《俄藏》未定名。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图35所示,俄敦10527号首行倒数第3字“觀”右侧钩画末梢撕裂在俄敦10502+10528号末行下端,二号拼合,可得其全。二号内容左右相续,俄敦10502+10528号末行底端的“摩”与俄敦10527号首行顶端的“睺罗伽”合成“摩睺罗伽”一词,文意完整。又二号卷面下端每隔2、3行皆存有长条状残损(俄敦10527号第22行后卷面完好),可资比勘。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近、皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“觀”“薩”“為”“等”“作”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存可辨识的内容起“□□(迦楼)罗”,讫尾题“观音经一卷”。相应文字参见《大正藏》T9/57B16-58B7。

俄敦10502+10528号原卷无题,《俄藏》未定名。俄敦10527号卷末存尾题“观音经一卷”,则该号显然属于《观世音经》单行本,如此该二号皆可定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图35:俄敦10502+10528号+俄敦10527号(局部)缀合图

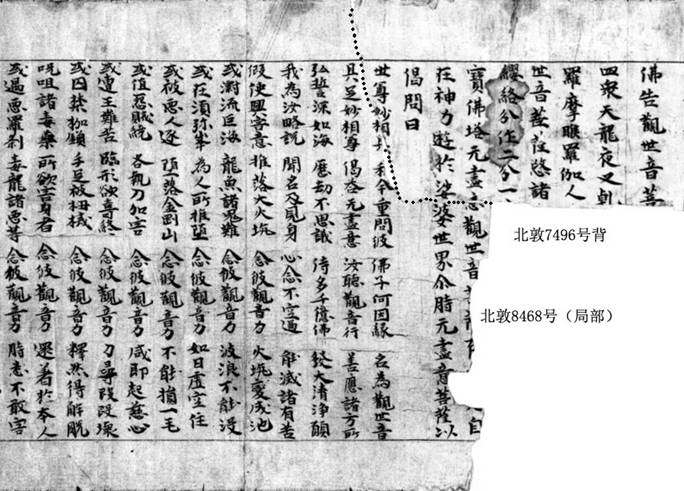

三十六、北敦7496号背+北敦8468号

(1)北敦7496号背(官96;北7511),见《国图》97/185A。残片。如图36右上部所示,首尾均残。通卷下残。存9行,每行存上部2-6字。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,抄写在北敦7496号《灌顶拔除过罪生死得度经》背面裱补纸上。原卷无题,《国图》拟题为“观世音经”。

(2)北敦8468号(裳68;北6274),见《国图》103/37A-B。首残尾全。3纸,存34行,行约17字(偈颂20字)。首部如图36右部所示,首行上下残,第2-3行上残。尾题“观世经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,有校改。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图36所示,北敦7496号背尾4行与北敦8468号首3行上下左右相接,衔接处的残字从右而左复合成“意”“妙”“相”“具”四字,其中仅“妙”字得成完璧,余二字仍有残损。二号内容上下相接,北敦7496号背第7行底端的“游于娑”与北敦8468号第2行顶端的“婆世界”相连成句,文意贯连。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近,皆有乌丝栏),书风相似,字迹似同(比较二号皆有“尊”“佛”“菩薩”“盡”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□□(尔时)佛告观世音

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦7496号背原卷无题,为北敦7496号背面裱补纸上的文字,《国图》定名为“观世音经”。北敦8468号卷末存尾题“观世经一卷”,《国图》据此定名该号为“观世音经”,可知此号确为《观世音经》单行本。此二号既属同卷,则北敦7496号显然亦属“观世音经”,此二号的缀合可证《国图》对北敦7496号背的定名无误,可从。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图36:北敦7496号背+北敦8468号(局部)缀合图

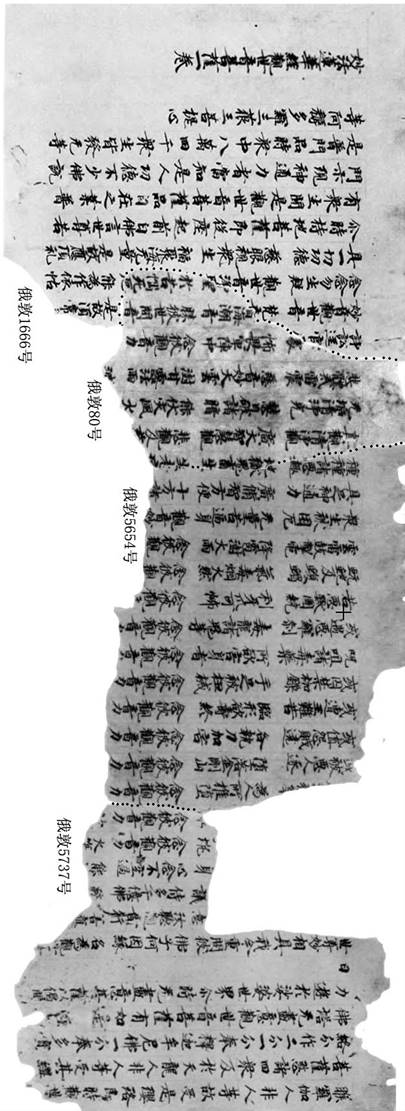

三十七、俄敦5737号+俄敦5654号+俄敦80号+俄敦1666号

(1)俄敦5737号,见《俄藏》12/232B。残片。如图37右部所示,首尾均残。存13行,行约5-17字。首尾行均仅存1字残泐,第2、4行下残1字,第7行下残2字,第8-12行上下残。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)俄敦5654号,见《俄藏》12/208A。残片。如图37右部所示,首尾均残。通卷下残。存13行,每行存上部3-15字。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(3)俄敦80号,见《俄藏》6/61A。残片。如图37左部所示,首尾均残。存7行,行约4-13字。首行仅存10字残画,第2-4行下残,尾3行上下残。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题同《俄藏》,并称该号为7-9世纪写本。

(4)俄敦1666号,见《俄藏》8/284A。残片。如图37左部所示,首残尾全。存10行,行约3-17字。首行下残,第2-3行中部残损。尾题“妙法莲华经观世音菩萨一卷”。楷书,有乌丝栏。《孟录》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为8-10世纪写本。

按:上揭四号内容先后相连,断痕吻合无间,当可缀合。缀合后如图37所示,俄敦5737号与俄敦5654号左右衔接,俄敦5737号倒数第2行顶端与俄敦5654号首行均仅存“難”字笔画残泐,二号拼合,该字仍有较多残损。又后者首行倒数第3字“觀”恰好存一残泐于前者末行,二号拼合,该字可成完璧。俄敦5654号与俄敦80号左右衔接,衔接处分属二号的残字自上而下复合为“惡趣”“地獄鬼”“生”“生老”诸字。又俄敦80号与俄敦1666号上下左右衔接,衔接处分属二号的残字自上而下、从右而左复合为“官處”“音”“浄聖”“厄”诸字,其中“官處”“音”三字仍略有残损。四号内容左右相续,比勘《大正藏》完整经文,依一行偈颂4句20字的行款推算,俄敦5737号尾行下端可补足“波浪不能没”一句,俄敦5654号首行顶端的“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦5737号、俄敦5654号原卷无题,《俄藏》未定名,俄敦80号亦原卷无题,《俄藏》《孟录》定名为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,而俄敦1666号有尾题“妙法莲华经观世音菩萨一卷”,今既知此四号可缀合为一,则俄敦80号、俄敦5654号、俄敦5737号均可判定属单行本“观世音经”,可定名为“观世音经”。

《孟录》称俄敦80号为7-9世纪写本,却又称俄敦1666号为8-10世纪写本,二者宜统一判定,再作斟酌。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图37:俄敦5737号+俄敦5654号+俄敦80号+俄敦1666号缀合图

三十八、斯12690号+俄敦291号

(1)斯12690号,见IDP彩版。残片。如图38右上部所示,首尾均残。通卷下残。存3行,每行存上部7-8字。尾行仅存9字右侧残画。楷书。原卷无题。

(2)俄敦291号,见《俄藏》6/199B-200A。首部如图38右部所示,首残尾全。存37行,行约17字。首3行上残。尾题“观世音经”。楷书。《孟录》拟题为“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为7-9世纪写本。

按:上揭二号内容上下接续,可以缀合。缀合后如图38所示,斯12690号与俄敦290号上下左右衔接,原本分属二号的残字从右而作、自上而下复合成“受”“扵”“珞分作二分一分奉釋”字,其中“扵”“釋”二字仍有残损。二号内容左右相续,俄敦291号首行底端的“观世音”与斯12690号第2行顶端的“菩萨”合成完整的佛号“观世音菩萨”,句意完整。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“菩薩”“諸”“衆”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“□(摩)睺罗伽”,讫尾题“观世音经”。相应文字参见《大正藏》T9/57C3-58B7。

俄敦291号卷末有尾题“观世音经”,《俄藏》据此定名该号为“观世音经”,《孟录》拟题当误。今既此二号原为一卷,则斯12690号亦可如此定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图38:斯12690号+俄敦291号(局部)缀合图

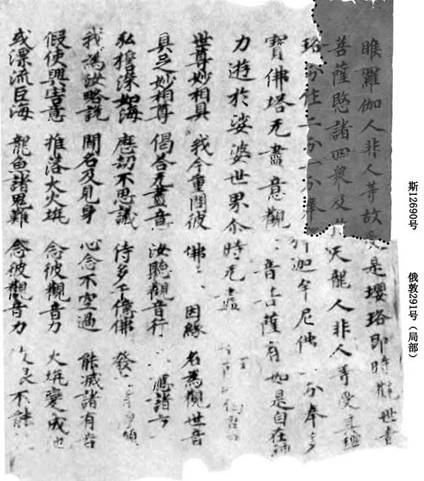

三十九、俄敦4904号+俄敦671号

(1)俄敦4904号,见《俄藏》11/353A。如图39右部所示,首尾均残。通卷下残。存18行,每行存上部9-10字(偈颂)。尾行仅存2字残泐。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)俄敦671号,见《俄藏》7/42B。如图39左部所示,首残尾全。2纸,存20行,行约17字(偈颂20字)。首行仅存6字左侧残笔,第2-5行上残。尾题“观音经一卷”,《俄藏》据以定名。楷书,有乌丝栏。《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为9-11世纪写本。

按:上揭二号内容先后衔接,可以缀合。缀合后如图39所示,俄敦4904号与俄敦671号左右相接,前者末行存2字残泐,恰好为后者第6行第2字“足”及第4字“通”的笔画末梢,二号拼合,“足”“通”二字可成完璧。二号内容上下接续,俄敦4904号末行底端的偈颂“无量苦逼身”与俄敦671号第5行顶端的偈颂“观音妙智力”前后衔接,文意贯连。且二号行款相同(行间距相等、字间距及字体大小相近),书风相似,字迹似同(比较二号皆有的“衆”“尊”“鬼”“惡”字)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后,所存内容起“世尊妙相具”,讫尾题“观音经一卷”。相应文字参见《大正藏》T9/57C9-58B7。

俄敦4904号原卷无题,《俄藏》未定名。俄敦671号卷末存尾题“观音经一卷”,《俄藏》据以定名。此二号既可缀合为一,则俄敦4904号可定名为“观世音经”。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图39:俄敦4904号+俄敦671号缀合图

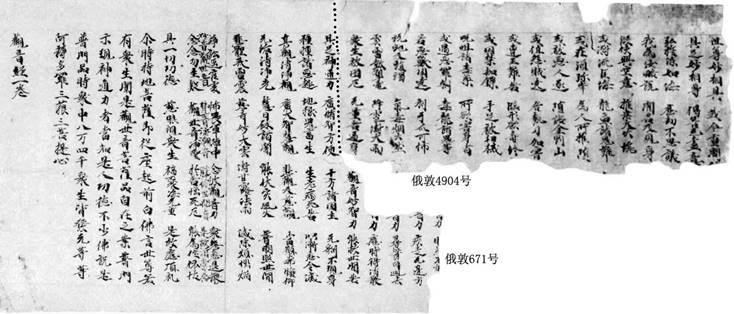

四十、北敦11709号+北敦8819号+北敦12159号+北敦10018号+北敦10808号

(1)北敦11709号(L1838),见《国图》110/32B。残片。如图40右部所示,首尾均残。通卷上残。1纸,存10行,每行存下部7-13字。首行存若干字左侧残画。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本,并称该号卷面油污变色,背有古代裱补。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(2)北敦8819号(国40),见《国图》104/119A-B。首残尾全。首部如图40上部所示,首14行下残。2纸,存28行,行约17字。尾题“观音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,并称从背面揭下古代裱补纸7块,编为北敦16321号。

(3)北敦12159号(L2288),见《国图》110/283B。残片。如图40中部所示,首尾均残。通卷上下残。1纸,存3行,仅第2行首字“念”及末行末字“觀”为完字,余皆有残损。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为8-9世纪吐蕃统治时期写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(4)北敦10018号(L147),见《国图》107/79B。残片。如图40左部所示,首尾均残。通卷上下残。1纸,存8行,每行存中部4-5字。首行存1字残泐。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

(5)北敦10808号(L937),见《国图》108/161A。残片。如图40左下部所示,首尾均残。通卷上残。存8行,尾行存若干字右侧残画。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为9-10世纪归义军时期写本,背有古代裱补。原卷无题,《国图》拟题为“妙法莲华经卷七”。

按:上揭五号内容前后相承,可以缀合。缀合后如图40所示,北敦11709号第5行顶端的“大火”二字左侧笔画末梢撕裂在北敦8819号首行底端,二号拼合,可成完字。北敦12159号与北敦11709号倒数第2-4行上下衔接,衔接处分属二号的“音”字复合为一,二号拼合后,该字仍有残损。又北敦8819号第4行底端卷面有一凹形残损,北敦12159号第2行顶端卷面凸起处恰合此凹形,可资比勘。北敦8819号第7-13行与北敦10018号上下衔接,断裂处原本分属二号的“念”字(2次)复合为一,拼合后仍有残损。北敦10808号每行顶端字从右而左为“释”“還”“時”“疾”“尋”“應”“能”等7字,该7字皆有残损,北敦10018号底端恰好存此7字笔画残泐,二合缀接后该7字仍略有残损。北敦10808号末行底端的“現身”二字左侧笔画恰好撕裂在北敦8819号第14行底端,二号拼合,可得其全。五号内容上下左右相续,北敦11709号第5行底端的“火坑变成池”与北敦8819号第2行顶端的“或漂流巨海”前后相承,文意贯通。北敦12159号仅存3行“念彼观”恰可与北敦11709号倒数第2-4行顶端的“音力”合成同一句完整偈颂“念彼观音力”。北敦10018号首行“念彼观音力”与北敦10808号首行“

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

北敦11709号、北敦12159号、北敦10018号、北敦10808号原卷无题,《国图》皆定名为“妙法莲华经卷七”。北敦8819号首残尾全,卷末有尾题“观世音经”,《国图》据以定名该号,今既原为一卷,则该缀合组其余四号皆可判定属《观世音经》单行本,可据之改定名为“观世音经”。

《国图》叙录将北敦11709号判定为7-8世纪唐写本,却又称北敦8819号、北敦10018号、北敦10808号为9-10世纪归义军时期写本,北敦12159号为8-9世纪吐蕃统治时期写本,今此五号既可缀合为一,可知其说似有不妥,宜再斟酌。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图40:北敦11709号+北敦8819号(局部)+北敦12159号+北敦10018号+北敦10808号缀合图

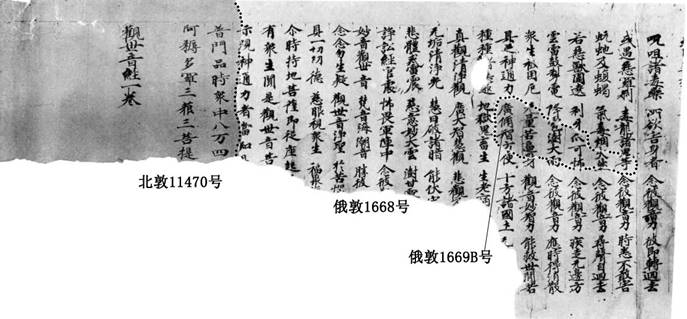

四十一、俄敦1669B号+俄敦1668号+北敦11470号

(1)俄敦1669B号,见《俄藏》8/287A。残片。如图41右部所示,首尾均残。通卷上下残。存6行,每行存中部1-3字。第2行仅存2字残画。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“佛经”,曾良先生定名为“妙法莲华经卷七观世音菩萨普门品第二十五”[12]。

(2)俄敦1668号,见《俄藏》8/286A。如图41右部所示,首尾均残。2纸,存19行,行约17字(偈颂20字)。首行仅存少数残画,第3-8行中间存一长条状残洞,第9行上端亦有一小残洞,尾12行下残,尾行上下残,仅“力”字为完字。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”。《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”,并称该号为8-10世纪写本。

(3)北敦11470号(L1599),见《国图》109/222A。如图41左部所示,首残尾全。通卷下残。1纸,存4行,每行存上部6-9字。尾题“观世音经一卷”。楷书,有乌丝栏。《国图》叙录称该号为7-8世纪唐写本。

按:上揭三号内容先后相承,可以缀合。缀合后如图41所示,俄敦1668号第3-8行中间存一长条状残洞,俄敦1669B号恰可填充,二号衔接处的残字“鬼”“火”“然”“牙”“怖”“雹”“雨”“无”“身”“方”等字复合为一。俄敦1668号末行“示”“現”“神”“通”“當”“知”等字皆略有残损,北敦11470号首行恰好存此六字左侧笔画末梢,二号拼合,诸字得以完整。三号内容上下左右相接,俄敦1669B号末行“广修智

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦1669B号原卷无题,《俄藏》拟题为“佛经”,曾良先生定名为“妙法莲华经卷七观世音菩萨普门品第二十五”。俄敦1668号,《俄藏》拟题为“妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五”,《孟录》拟题作“妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五”。北敦11470号卷末存尾题“观世音经一卷”,《国图》据此定名该号为“观世音经”。今既此三号原属同卷,则俄敦1669B号、俄敦1668号皆可如此定名。

《孟录》称俄敦1668号为8-10世纪写本,《国图》叙录称北敦11470号为7-8世纪唐写本,今既可缀合为一,则此判定略有不妥,宜再斟酌。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图41:俄敦1669B号+俄敦1668号+北敦11470号缀合图

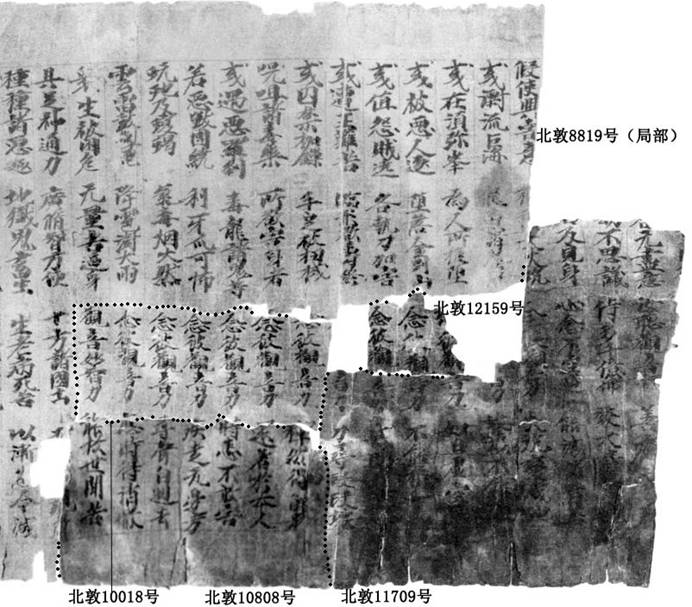

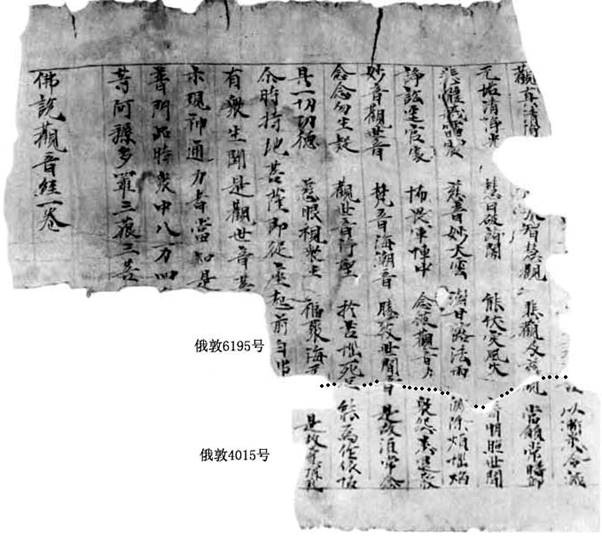

四十二、俄敦6195号+俄敦4015号

(1)俄敦6195号,见《俄藏》13/38A。残片。如图42上部所示,首残尾全。通卷下残。存13行,每行存上部7-15字。首行仅存1字残画,第2行上下残。尾题“佛说观音经一卷”。楷书,有乌丝栏。

(2)俄敦4015号,见《俄藏》11/123A。残片。如图42下部所示,首尾均残。通卷上残。存8行,每行存下部5字。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

按:上揭二号内容上下衔接,可以缀合。缀合后如图42所示,俄敦6195号首7行与俄敦4015号上下相接,原本分属二号的残字“音”“厄”复合为一,仍略有残损。二号内容上下相连,俄敦6195号第2行底端的“悲观及

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

俄敦6195号卷末存尾题“佛说观音经一卷”,则该号可定名为“观世音经”。今既此二号缀合为一,则俄敦4015号亦可如此定名。

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

图42:俄敦6915号+俄敦4015号缀合图

以上我们通过残字契合、内容相续、行款相同、书风书迹近似、卷面印记拼合等不同角度的比较分析,将其中的126号缀合为42组。通过缀合,我们可以确定目前敦煌文献图录中判定为《妙法莲华经》的残卷或残片有哪些是属于《观世音经》单行本的,从而为敦煌文献定名的修正提供具体依据。比如北敦11052号+北敦7722号+北敦11939号缀合组,北敦11052号、北敦11939号,首尾均残,原卷皆无题,我们无法通过有限的文字信息判断其究竟属于《妙法莲华经》还是《观世音经》,整理者也只能据《大正藏》所收七卷本《妙法莲华经》将其定名为“妙法莲华经卷七”,今将其与北敦7722号缀接为一,而北敦7722号卷末存有尾题“观音经”,如此北敦11052号、北敦11939号的残卷属性也就得以确定,当据之改定名为“观世音经”。再如北敦7984号+北敦10524号+北敦10685号缀合组,北敦10524号、北敦10685号首尾均残,卷末无尾题,《国图》定名该二号为“观世音经”,而北敦7984号有完整的尾题,今既知此三号原为一卷,足可证《国图》对北敦10524号、北敦10685号定名不误。英藏敦煌文献尚未完全出版,《俄藏敦煌文献》第11册后多为残片且无定名,此次针对敦煌本《观世音经》残卷的缀合整理,对以后英藏、俄藏中有关该经的敦煌文献定名也提供了确凿证据。同时我们也可借助于缀合后写本所提供的较为完整的信息,判定相关写卷的装帧形制。比如北敦9190号…北敦11392号+北敦8801号+北敦8789号+北敦8807号+俄敦2630号缀合组,《国图》叙录称该缀合组《国图》五号为袖珍本,而袖珍本的《观世音菩萨普门品》多属《观世音经》,据上文可知六号原属同卷,则俄敦2630号不仅可据以判定属《观世音经》,其装帧形制亦得以确定。总之,敦煌残卷拼缀工作对于敦煌文献定名有着十分积极的意义。

[1]本文初稿承蒙复旦大学出土文献与古文字研究中心张小艳先生审阅并提出具体修改意见,修改过程中得到郭理远、傅及斯二位博士的帮助,谨致谢忱!文中错漏之处概由作者自负。

[2]文中的“北敦”指《国家图书馆藏敦煌遗书》(北京图书馆出版社,2005-2012,简称《国图》)敦煌写卷编号;“斯”指英国国家图书馆所藏敦煌文献斯坦因编号,主要据《敦煌宝藏》(台北:新文丰出版公司,1981-1986年,简称《宝藏》)、《英国国家图书馆藏敦煌遗书》(广西师范大学出版社,2011年陆续出版,简称《英图》)及IDP网站公布的彩色照片;“俄敦”指《俄藏敦煌文献》(上海古籍出版社,1992-2001年,简称《俄藏》)编号;“伯”指法国国家图书馆所藏敦煌文献伯希和编号,主要据《法藏敦煌西域文献》(上海古籍出版社,1995-2005,简称《法藏》);“中村”指《台东区立书道博物馆所藏中村不折藏禹域墨书集成》(东京:株式会社二玄社,2005年)敦煌写卷编号;“羽”指《敦煌秘笈》(大阪:武田科学振兴财团,2009-2013年,简称《秘笈》)敦煌写卷编号;“北大D”指《北京大学藏敦煌文献》(上海:上海古籍出版社,1995年,简称《北大》)敦煌写卷编号;“ZSD”指《中国书店藏敦煌文献》(北京:中国书店,2007年,简称《中国书店》)敦煌写卷编号。本文可直接缀合的卷号用“+”相接,缀合后中间仍有残缺的卷号用“…”相接。

[3]“《俄藏》13/65A”指《俄藏》第13册65页上栏,A、B分别表示上下栏。下同。

[4]录文时原卷缺字用□表示,残缺不全或模糊难辨者用

大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究

[5]此处表示相应文字见《大正藏》第9册第56页下栏第2行至第58页中栏第7行。A、B、C分别表示上、中、下栏。下同。

[6]《大正藏》本作“便得离欲”。

[7]《大正藏》本作“胜彼世间音”,原卷可能为误抄。

[8] 余欣《顾二郎与护陇使者:首都博物馆藏敦煌吐鲁番文献经眼录》,《博望鸣沙:中古写本研究与现代学术史之会通》,上海古籍出版社2012年,第124-153页。

[9]俄敦767号、俄敦1925号已由《俄藏》整理者拼缀在一起,仅凭图录难以辨识该二号残片各自的具体内容,今以“俄敦767+1925号”形式标示,下文中类似情况不再赘述。《孟录》对该二号起讫文字内容有具体说明,可作参考。《孟录》称俄敦767号所存内容起“……悉断□[即得]解[脱]”,讫“威神……”;俄敦1925号所存内容起“[罗]刹之难以是因缘名观世……”,讫“若[三千]……”。(据《孟录》一书中“出版说明”对书中残卷录文所使用符号作出的文字说明,“……”,表示该行不完整,并且佚失的字数不清。“□”表示该字已佚失。“[ ]”表示字迹残缺不全,但尚能辨出。)

[10] 国图《叙录》称章字被墨笔涂去。

[11] 陈红彦、林世田《敦煌遗书近现代鉴藏印章辑述》(下),《文献》,2007年第3期,第129-142页。

[12] 曾良《敦煌佛经字词与校勘研究》,厦门大学出版社,2010年,第147页。

[13] 《大正藏》本作“真观清净观”,但细察原卷,观、真二字旁似存有一钩乙号残笔。

点击下载word版:

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/04/508247.html

以上是关于大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:大正藏-張炎:敦煌本《觀世音經》殘卷綴合與定名研究;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/31507.html。

上一篇:刘贺-王恩田:海昏侯墓園墓主考

猜你喜欢

- 吴承恩-吴承恩笔下观音如此迷糊 只是因为情节需要吗? 2023-10-22

- 孙悟空-观音菩萨也发飙 孙悟空竟敢当面骂她!发生啥? 2023-10-22

- 孙悟空-观音菩萨为何要送给孙悟空三根救命毫毛? 2023-10-22

- 孙悟空-观音送给猴哥孙悟空的救命毫毛 究竟有啥作用? 2023-10-22

- 孙悟空-观音菩萨拥有的最强大法宝是什么?送孙悟空了? 2023-10-22

- 观音-揭秘:光绪崇陵地宫的观世音菩萨长胡子之谜 2023-10-22

- 孙悟空-观音菩萨为什么要送给孙悟空三根救命毫毛? 2023-10-16

- 石观音-楚留香传奇里面石观音和水母阴姬谁更厉害 2023-10-14

- 端庄娴雅的观音菩萨的性别究竟是什么呢 2023-10-14

- 观音-神圣的观音菩萨究竟是男是女? 2023-10-14