里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

-

里耶,簡牘,“,某手,”,考,—,從告地,策,入手,

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-08-29 18:57

- 小虎历史故事网

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

(東京大學人文社會系研究科)

序論

秦漢社會是中國兩千餘年封建帝制的基礎,更是中華文化圈專制主義集權帝制的發端。維持這種中央集權制度正常運行的基礎則是“郡縣制”框架下强大的行政管理制度,這與西方“城邦制”體系中的國家管理方式有著本質性的區別。因此秦代高效的行政運營方式在一定程度上造就了東西方文化的差异性,决定了東亞三國文化的相似性,對于東亞各國的歷史文化都有著深遠的影響。

里耶簡牘中有相當一部分是秦代的行政文書,這批行政文書對于研究秦代的行政管理制度,尤其是縣一級的地方行政運營方式,具有極其重要的學術價值。以李學勤的《初讀里耶秦簡》[1]爲開端,學界衆多學者從不同角度對里耶秦簡進行解讀,幷試圖復原秦代的行政文書制度。但限于資料不足,里耶秦簡中反映出的很多問題尚無定論,其中里耶文書之末常常出現的“某手”就是當前學界存在爭議的熱點問題之一。學者們不僅就“某手”的性質提出了“抄手”[2]、“各官府擔當負責者”[3]等不同觀點,在“某手”的歸屬地問題上也存在著分歧。以里耶J1⑨1—12號木牘中的“敬手”爲例,邢義田[4]和藤田勝久兩位學者認爲“敬”是遷陵縣人,與此同時劉瑞推斷其爲酉陽縣人,而胡平生則認爲“敬”屬于陽陵縣。已有的研究多通過里耶J1⑨1—12號木牘的筆迹和內容等方面對秦代地方行政文書的運營過程進行剖析,幷在流轉過程中推斷“某手”的性質及歸屬地。因此,之所以存在如此之多的爭論是因爲沒有明確把握秦代地方行政文書的運營過程,反過來也可以說“某手”問題是明晰秦代地方行政文書運營過程的關鍵。在材料的運用上,學者們多引用荊州高臺漢墓的告地策作爲輔助材料進行對比研究。研究方法和研究材料選取上的單一性使得對“某手”問題的解讀陷入了困境。然而事實上“某手”在漢初告地策中常常出現,幷不僅僅局限于荊州高臺漢墓告地策而已。但這一現象幷沒有引起學界的足够重視,更沒有學者利用這些材料研究里耶簡牘中出現的“某手”問題。本文試以這些幷不算新的“新”材料爲主要材料,整理已發現的寫有“某手”的漢初告地策,與里耶公文書做對比研究,從而解决“某手”的性質及歸屬地等問題,更正已有學說的不當之處幷闡述秦代地方行政文書的運營過程。

一 “敬手”的性質和歸屬地

目前,“某手”問題的研究主要集中在對于里耶J1⑨1—12號木牘的解讀上。 這十二枚木牘,是秦始皇35年(前212)4月7日由洞庭郡發往遷陵縣的一批文書。其文書內容是同一天發出的有關調查陽陵縣十二個徒卒的命令。文書的前半部分爲33年(前214)和34年陽陵縣多次發往洞庭郡催要處理結果的文書彙集本,各文書結尾部分均有“/某手”,在木牘背面的左下角寫有“敬手”。由于這十二枚木牘在格式和內容上極爲相似,筆者以編號⑨4爲例,將其按照文書件數分成A、B、C、D四個部分,就文書形式進行考察。(“」”表示換行。)

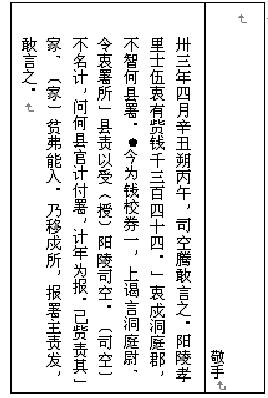

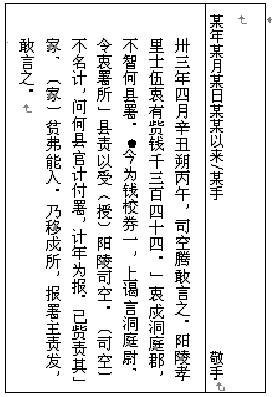

A 卅三年四月辛丑朔丙午,司空騰敢言之。陽陵孝里士伍衷有資錢千三百四十四。」衷戍洞庭郡,不智何縣署。●今爲錢校券一,上謁言洞庭尉、令衷署所」縣責以受(授)陽陵司空。〔司空〕不名計,問何縣官計付署,計年爲報。已資責其」家、〔家〕貧弗能入。乃移戍所,報署主責發,敢言之。

B 四月己酉,陽陵守丞廚敢言之。寫上、謁報,〔報〕署金布發,敢言之。/儋手

C 卅四年八月癸巳朔甲午,陽陵守丞欣敢言之。至今未報,謁追,敢言之。/堪手

(⑨4正面)

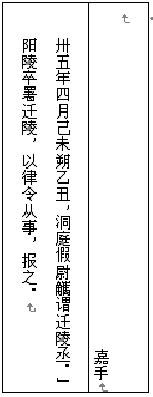

D 卅五年四月己未朔乙丑,洞庭假尉觿謂遷陵丞。」陽陵卒署遷陵,以律令從事,報之。/嘉手」以洞庭司馬印行事。」

敬手(⑨4背面)

學界一直嘗試用靜態的簡牘還原動態的文書流轉過程,但說法不一。邢義田從筆迹和叠放關係著手推論:“三十三和三十四年的部分(A、B、C)可能是由‘敬’一次抄成,三十五年的部分則可能是由‘嘉’在底本基礎上的後續補錄,敬和嘉都只能是遷陵縣廷的書手”。藤田勝久也認爲:木牘所見“/某手”記號,表示了各官府擔當負責者的記錄痕迹(相當于文責自負之意),背面左下所見之“敬手”,推測其是至少書寫正面以及陽陵縣文書(A、B、C)部分的遷陵縣的人物。學者們對于文書運營過程沒有達成一致,自然也就在“敬手”的性質和歸屬地問題上存在爭議。如序論所言,有關“敬手”的性質,有學者認爲其爲抄手,也有學者認爲是各官府擔當負責者的署名。而對于“敬”的歸屬問題,邢義田和藤田勝久兩位學者認爲“敬”是遷陵縣人,與此同時劉瑞推斷其爲酉陽縣人,胡平生則認爲此人屬于陽陵縣。

那麽有關“敬手”的種種推測是否合理?筆者試以告地策爲主要材料,淺談里耶簡牘中出現的“某手”問題。

二 以告地策中的“某手”推定“敬手”的歸屬

里耶秦簡中出現的“某手”幷非孤例,在已出土的漢代告地策中也多次出現“某手”,同時這些告地策在內容和文書形式上也與里耶公文書極爲相似。

告地策是地上的官吏將死者的葬物遣策移交于地下官吏的通行證和介紹信。所以,這種告地策一般應附于遣策之後,或者同遣策爲同

中国历史故事100篇名字

一木牘。其文書的格式也模仿地上文書“過所”的寫法,如漢代人民向政府申請過所,首先由個人提出,再由縣丞批辦。[5]過所謂過所縣邑河津之地,便利宿食,其作用等于路證。過所移文中,多有當以令取傳謁移過所縣道之語。過所必須與傳相輔而行,傳之作用,等于身份證。陳直先生認爲“過所制度開始于西漢武帝太始時”[6],然此種制度之雛形自戰國時期已然存在。[7]睡虎地秦簡《法律答問》有:“‘發僞書,弗智(知),資二甲。’今咸陽發僞傳,弗智(知),即復封傳它縣,它縣亦傳其縣次,到關而得,今當獨咸陽坐以資,且它縣當盡資?咸陽及它縣發弗智(知)者當皆資”。《王莽傳中》:“吏民出入持布錢以副符傳,不持者厨、傳勿舍,關津苛留”。可見,在成熟過所形成之前,秦代和漢代初期也存在這樣的制度,目的都是爲了控制吏民,但未以過所制度命名。漢代前期的告地策處于向成熟過所過渡的時期,因此很像是一份公文書,與漢代後期的告地策(如武威五壩山木牘已是很成熟的通行過所)有很大的區別,可以看做是冥間通行證的雛形。

告地策作爲發往陰間的文書雖幷不具備實際的文書功能,但其文書格式與實際文書相似,對于理解“某手”的含義具有一定的參考價值。筆者試將與里耶公文書格式相似的漢代初期的告地策整理如下:

數量 長度 簡文 年代 ①江陵鳳凰山168號墓 一枚竹牘 24.2-24.7cm 十三年五月庚辰,江陵丞敢告地下丞,市陽五大夫遂自言:與大奴良等二十八人,大婢益等十八人,車二乘,牛車一兩,騎馬四匹,馬二匹,可令吏以從事。敢告主。[8] 167BC

(文帝十三年) ②荊州高臺漢墓 一枚木牘

正面:七年十月丙子朔庚子,中鄉起敢言之:新安大女燕,自言與大奴甲、乙,大婢妨徙安都。謁告安都,受名數,書到爲報,敢言之。

十月庚子江陵龍氏丞敬移安都丞。ノ亭手

背面: 産手[9] 173BC

(文帝七年) ③謝家橋一號漢墓 三枚竹牘 牘一23.65cm,其餘2枚略小 牘一: 五年十一月癸卯朔庚午,西鄉辰敢言之:郎中【五】大夫昌自言,母大女子恚死,以衣器、葬具及從者子婦、偏下妻、奴婢、馬牛,物、人一牒,牒百九十七枚。昌家復無有所與,有詔令。謁告地下丞以從事。敢言之。

牘二: 十一月庚午,江陵丞

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

牍三: 郎中五大夫昌母家属当复毋有所与。[10] 184BC

(呂后五年) ④隨州孔家坡八號漢墓 一枚木牘 23cm 二年正月壬子朔甲辰(當爲甲辰朔壬子),都鄉燕佐戎敢言之:庫嗇夫辟與奴宜馬、取、宜之、益衆,婢益夫、末衆,車一乘,馬三匹。

正月壬子,桃侯國丞萬移地下丞,受數毋報。 定手[11] 142BC

(漢景帝後元二年)

在內容上,這四份告地策具有驚人的相似性。①和②模仿當時登報戶籍和財産的制度,向地下移報戶籍和奴婢名數。其中②提及三個地名:江陵,乃大女燕的現居地和死葬之所;新安,則應是大女燕的戶籍所在地;安都是燕的出生地。墓主燕希望死後魂歸故里安都,故向江陵丞提出申請。次日江陵丞同意了她的申請,幷簽發希望安都丞接受燕的戶口(名數)而登報戶籍。③④的內容相對簡單,幷不牽扯遷徙戶籍的問題,只是墓主向地下移報衣物器具及奴婢等財物。

在形式上,只有①沒有“某手”,文書格式也與其他三份文書不同,沒有申請的文書而是只有一件批准文書。其餘三件文書中,只有③缺少背面的“某手”。筆者推測這與此兩份文書的材質爲竹牘有關。告地策作爲發往陰間的通行證,其模仿現實生活但不一定完全反映現實的原貌。木牘可以雙面書寫,但竹牘只能單面書寫,因此背面的“某手”在現實生活中應該存在,因限于材質和告地策的性質而沒有表現出來。①雖然只有一件批准的文書,但其文書格式與其他三件文書格式類似。由此可以總結出漢代初期告地策的常用格式爲: 正面:A:時間+人物+文書用語+文書內容+文書用語

B:時間+此地丞+文書用語+地下丞/某手

背面: 某手

與里耶J1⑨1—12號木牘相比較,告地策基本只有A、B兩部分,因此將里耶J1⑨1—12號木牘去掉C、D部分如下: A 卅三年四月辛丑朔丙午,司空騰敢言之。陽陵孝里士伍衷有資錢千三百四十四。」衷戍洞庭郡,不智何縣署。●今爲錢校券一,上謁言洞庭尉、令衷署所」縣責以受(授)陽陵司空。〔司空〕不名計,問何縣官計付署,計年爲報。已資責其」家、〔家〕貧弗能入。乃移戍所,報署主責發,敢言之。

B 四月己酉,陽陵守丞廚敢言之。寫上、謁報,〔報〕署金布發,敢言之。/儋手(⑨4正面)

敬手(⑨4背面)

由于“告地書”寫完即入葬,則其上所出現的“某手”都是下葬地的本地人無疑,也就是說背面左下角的“某手”必與A或B同一時間存在。這對于解决里耶J1⑨1—12號木牘中“敬”的歸屬問題具有重大的意義,也就是說“敬手”與A或B同一時間存在,因此我們可以確定“敬”是A和B文書中提到的陽陵縣人,而幷非遷陵縣人。

但“某手”究竟是與A還是B同一時間存在?其身份究竟是抄手?文件經手人?或負文件責任的簽署人?

三 “某手”:抄手還是寫手

J1⑨1—12號木牘文件是經過謄寫的非原件,給考察帶來了諸多困難。值得慶幸的是,在已發表的其他里耶木牘中仍存在一些與上述告地策格式相似的文書。

告地策與里耶文書相比,雖然在格式和內容上極爲相似,但仍有一些區別。在內容上,告地策沒有經過郵行,因此無簽收和發送記錄。在性質和形制上,告地策書寫完即入葬且無副件,擺脫了里耶公文書正副本的困擾。在使用主體上,此文件爲普通人民從官府申請下來的通行證,而里耶文書則是官府的存檔文件。綜合以上三點,筆者將告地策與去掉簽發記錄的里耶J1⑧157號木牘相比較如下表: 告地策常用格式 A:時間+人物+文書用語+文書內容+文書用語

B:時間+此地丞+文書用語+地下丞/某手

背面: 某手 里耶J1⑧157號木牘 A:

卅二年正月戊寅朔甲午,啓陵鄉夫敢言之:成里典、啓陵

」郵人缺,除士五(伍)成里丐、成,[成]為典,匄爲郵人。謁令、

」尉以從事,敢言之。

B:

正月戊寅朔丁酉,遷陵丞昌郤之啓陵:廿七戶已有一典,今有(又)除成爲典何?律令

」(應)《尉》,已除成、匄爲啓陵郵人。其以律令。/氣手

[12]壬手

里耶J1⑧157號木牘公文內容主要有兩部分,分寫在牘的兩面:一面是啓陵鄉嗇夫報告任命士伍成里之丐、成二人分別擔任啓陵鄉成里的里典及啓陵鄉之郵人,請縣令、尉批示。另一面則是縣丞的批示及對批示送回的處理。根據J1⑧157號木牘內容可以明確此文書的原件已送往目的地,這件文書爲遷陵縣的留檔文書。我們可以看出,去掉簽發記錄的里耶J1⑧157號木牘與告地策在格式上幾乎完全一樣。

“某手”究竟是與A還是B存續時間相同,這是解决“某手”性質問題的關鍵。在已發現的里耶木牘中還存在幾枚去掉時間記錄只有“某手”和A部分的木牘,分別是J1⑧152、J1⑧154、J1⑧158號木牘: 告地策常用格式 正面:時間+人物+文書用語+文書內容+文書用語

時間+此地丞+文書用語+地下丞/某手

背面: 某手 里耶J1⑧152號木牘 A:

卅二年四月丙午朔甲寅,少內守是敢言之:廷下御史書,舉事可爲

」恒程者,洞庭上裙直(值),書到言。今書已到,敢言之。

背面:

處手

里耶J1⑧154號木牘 A:卅三年二月壬寅朔[朔]日,遷陵守丞都敢言之:令曰:“恒以」朔日上所買徒隸數。”•問之,毋當令者。敢言」之。背面: 圂手

里耶J1⑧158號木牘 A:

卅二年四月丙午朔甲寅,遷陵守丞色敢告酉陽丞:主令史下絡帬直(值)書已到,敢告主。

背

面: 欣手

里耶J1⑨981號木牘

A:

卅年九月丙辰朔己巳,田官守敬敢言之:廷曰:“令居貲目取船,弗予,謾曰亡,[亡],不定言論,及」讂問,不亡定謾者訾,遣詣廷。問之,船亡,審漚枲,迺甲寅夜水多,漚流包船,[船]繫」絕,亡,求未得,此以未定。史逐、將作者汜、中。”具志已前,上遣佐壬操副詣廷,」敢言之。

背面: 壬手

[13]由這四件文書去掉時間記錄的內容可見,其簡文格式與告地策常用格式中的A部分和背面的“某手”格式完全相同。

復原此三件文書的時間記錄,觀察其筆迹:

J1⑧154號木牘,僅有A部分和背面“二月壬寅,水十一刻[刻]下二,郵人得行”的發送記錄,且兩部分字迹明顯有別,而左下角的圂手字迹與A部分相同。

J1⑧158號木牘,由A部分和背面左側“四月丙辰旦,守府快行旁”的發送記錄組成,根據A部分與“欣手”字形向右下方傾側而B部分端正平穩來看,前兩者字迹較爲一致。

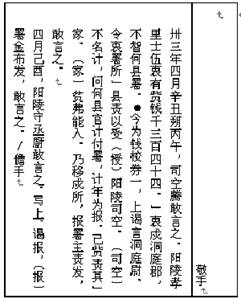

J1⑨981號木牘由A部分和背面左側“

九月庚午旦,佐壬以來。/扁發”

組成。值得注意的是,A部分文書和接受記錄兩部分中都有“壬”字,同時背面左下角還署有“壬手”。這給了我們直接通過單字進行比較的可能性。三個筆迹如下:

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

通過三個字筆迹的比較,無疑“壬手”的“壬”與A部分是接近的,而與簽收記錄部分的大异其趣。

由以上四例可以明顯看出A部分與“某手”的存在時間先于B部分。劉瑞和邢義田均以J1⑨1—12號木牘A、B、C三部分字迹一致爲依據認定“敬手”爲抄寫文件集匯本的人,筆者認爲這是被里耶副本文書擾亂了“某手”存在的初始時間而得出的錯誤結論。邢氏認爲:“敬抄完文件後,即在牘背左下角署名。由于敬所抄的是文件的存盤底本,而這些文件是由陽陵縣送到遷陵縣來的。公文上原來署有陽陵縣經手或抄寫者的名字儋、糾和堪。敬在抄寫來文存檔時,將原來公文上署名的儋、堪等,一幷抄錄”,也就是說“牘背面左下角的「敬」即是抄寫文書主體的人”。邢氏幷未考察A、B、C三部分在文書運營過程中書寫的先後問題,事實上“敬手”與A部分的存續時間相同,也是後來連同B、C兩部分一起被謄寫的。筆者將J1⑨1—12號木牘正面ABC三部分按照字迹的書寫狀况分爲字形工整與潦草兩種類別。字迹工整的木牘爲:2、4、5、6、7、8、9、11號;字形潦草者爲:1、3、10、12號。幷且A、B、C三部分的筆迹、墨色一致,應爲一次抄寫。其中潦草部分又可以區別出兩個不同的書寫習慣。邢義田正是如此分析的,也在注釋中提到了一點不安,即“令我較爲不安的是在敬手簽署的牘中,J1(9) 1和J1(9)10兩件正面的筆迹彼此十分相似

中国历史故事六小本

, 應出于同一人之手,可是和其它各牘正面的筆迹有較明顯的差异。前文曾提到這兩牘不論用筆、行款和單字的寫法都有不同。例如洞庭的洞字,這兩牘都寫成三點水,其餘各牘都寫成類篆字的水部。爲何都是敬的手筆,却有這樣的差异?這是因爲由他人代寫,仍由敬署名?或有其它原因?不能確定。不過大體上說,在更多材料刊布前,我仍暫時假設它們出自敬之手。”但事實上正是這一點不安推翻了“某手”作爲抄手的論斷,我們無法解釋爲什麽不同人抄寫却署同一人的名字,這至少說明了“敬”與正面ABC三部分的抄寫沒有關係。與此同時,J1⑧152號木牘公文書爲遷陵縣收到的原始文書[14],倘若將其背面左下角的“處手”理解爲遷陵縣的抄手,那麽無法解釋收到的原始文書上爲何也有抄寫文件集匯本的抄手的名字,這是不符合常理的。

那麽“某手”的身份到底是什麽?

從J1⑨981號木牘的內容上看,此份文書爲田官守敬發來的文書,從簽收記錄和上文的筆迹分析可知,此文書爲遷陵縣收到的原始文書。其中,“遣佐壬操副詣廷”這一句簡文值得注意:“佐壬”的“壬”是田官守的佐,而此文書的書寫者“壬”也是田官守的下級文吏,同時簽收記錄中也提到“佐壬以來”,因此我們有理由推測這三個“壬”爲同一人,即“壬”是田官守的下級文吏——佐。由此,筆者推斷“某手”爲官府中的低級辦事員——佐吏,幷非如劉瑞所述爲“政府編制外人員”。

綜上,筆者認爲文書背面左下角“某手”的存續時間與A部分文書相同,同時否定了“某手”作爲抄手的可能性,確定了“某手”的身份爲官府中的低級辦事員——佐吏,即J1⑨1—12號木牘中的“敬”爲陽陵縣司空騰的佐。佐吏俸祿微薄、遵奉律令條文、只對其上級官員負責,著重注意提高公文和具體事務處理能力,負責處理收發文書、製作文書和留存檔案等紛繁複雜的公文和具體事務等。

四 文書運營過程的復原

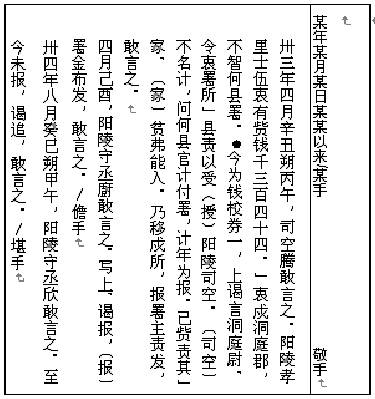

至此,漢初的告地策材料令里耶簡牘中“某手”的含義得以明確,進而使得我們對秦代公文書的運營過程更爲清晰,幷可以此窺見秦代地方行政機構運作的具體情况。筆者嘗試根據以上論述還原J1⑨1-12號木牘公文書的運營過程爲:

①由陽陵縣司空騰的佐“敬”完成文書如圖1。

②陽陵縣丞的佐吏接收此文書,幷在文書背面左側記錄文書遞送人和到達時間及開封者署名,此時的文書如圖2。陽陵守丞厨在圖2文書上作出批示,幷由佐“儋”抄寫完成文書如圖3,此文書發往洞庭郡,原文書作爲留檔文件。[15]

③洞庭郡未作出批復,因此陽陵守丞欣再次在厨批示後的文書上請求回復,這次的文書由佐“堪”抄寫完成如圖4,幷再次發往洞庭。

④洞庭收到圖4文件,幷在文書背面左側記錄文書遞送人和到達時間及開封者署名,此時的文書如圖5。一年以後,洞庭尉作出批示,此文書由洞庭郡的佐吏“嘉”完成如圖6,幷連同圖4文書的副本一起以洞庭司馬印封印發送至遷陵縣,遷陵縣佐吏將圖6文書內容以及封泥上的“洞庭司馬印”轉述至圖4文書的副本之上從而形成了我們看到的里耶J1⑨1-12號木牘。

對于④的解析,學者們歷來存在爭議。邢義田認爲三十五年的文書部分爲遷陵縣的抄手“嘉”將存檔的底本找出幷補抄所爲,藤田氏的觀點是背面的“嘉”是洞庭郡官府中的人物,而出土木牘是由遷陵縣的卒吏抄寫、保存的一批資料。筆者認爲D部分爲遷陵縣書佐在洞庭郡發來文件的基礎上轉抄而成的,這一設想幷非是憑空臆想的。首先通過上文的推論可知,留檔的文書往往是文書的原件,後加有文書的收發記錄,而發出的文書則是抄寫過的副本文件,其上定沒有上一次文書的簽收記錄(“以次傳”情况例外)。也就是說“文書的性格,隨著文書處理的不同方式和結果會發生質的變化,即由原始正本文書變成存檔留底的副本”。[16]那麽里耶J1⑨1-12號木牘作爲留檔的文書而幷沒有簽收記錄,這是很可疑的現象,我們不能說佐吏在收到這12件文書時都漏寫了簽收記錄,這在秦代嚴密的行政制度中是不可想像的,因此只有一種可能:簽收記錄存在于另外一件文書當中,佐吏將具有簽收記錄的文書內容(即圖6文書)轉寫到了這12枚木牘之上。其次使筆者更爲堅信這一推測的根據來自對J1⑨981號木牘的分析。上文已經就筆迹對這份田官守敬發來的文書進行了剖析,這里將對其文書內容做進一步的探討。田官守敬文書的最後一句是“

具志已前上,

遣佐壬操副詣廷”,《選釋》[17]認爲“副”爲“副本”之意,《里耶秦簡校詁》[18]也訓“副”爲“副本”,認爲其“指逐、汜、中

所作記錄的副本。”也就是說田官守敬派佐吏壬將逐、汜、中

所作記錄的副本送至縣官府。值得注意是J1⑨981號木牘幷不是逐、汜、中

所作記錄的副本,也就是說佐壬帶來的文書有兩份,一份是逐、汜、中

所作記錄的副本,一份是J1⑨981號木牘的公文書。這與J1⑨1-12號木牘公文書的運營過程中④的情况完全一致。④中圖4文書的副本爲陽陵縣的報告,圖6文書則是洞庭假尉對遷陵縣做出的批復,因此D部分幷非嘉手所爲,而是遷陵縣的書佐將圖6文書轉抄在圖4文書的副本上而形成的存檔文書。里耶簡牘所體現的秦代公文書運營過程中,抄手幷不留名,文書背面左下角的“某手”署名是多件文書中最早一件文書的製作者所爲。因材料和能力所限,筆者尚無法確定這樣的文書格式在行政流程中具有什麽樣的意義,對此還需繼續研究和探討。

結論

一 漢初告地策的通常形式爲: 正面:A:時間+人物+文書用語+文書內容+文書用語

B:時間+此地丞+文書用語+地下丞/某手

背面: 某手

二 里耶J1⑨1—12號木牘中“敬” 是陽陵縣人,而幷非遷陵縣和酉陽縣人。

三文書背面左下角“某手”的存續時間與A部分文書相同,同時否定了“某手”作爲抄手的可能性,確定了“某手”的身份爲官府中的低級辦事員——佐吏,即J1⑨1—12號木牘中的“敬”爲陽陵縣司空騰的佐。

四 里耶簡牘所體現的秦代公文書運營過程中,抄手幷不留名,文書背面左下角的“某手”署名是多件文書中最早一件文書的製作者所爲。試還原J1⑨1-12號木牘公文書的運營過程爲:

①由陽陵縣司空騰的佐“敬”完成文書如圖1。

②陽陵縣丞的佐吏接收此文書,幷在文書背面左側記錄文書遞送人和到達時間及開封者署名,此時的文書如圖2。陽陵守丞厨在圖2文書上作出批示,幷由佐“儋”抄寫完成文書如圖3,此文書發往洞庭郡,原文書作爲留檔文件。

③洞庭郡未作出批復,因此陽陵守丞欣再次在厨批示後的文書上請求回復,這次的文書由佐“堪”抄寫完成如圖4,幷再次發往洞庭。

④洞庭收到圖4文件,幷在文書背面左側記錄文書遞送人和到達時間及開封者署名,此時的文書如圖5。一年以後,洞庭尉作出批示,此文書由洞庭郡的佐吏“嘉”完成如圖6,幷連同圖4文書的副本一起以洞庭司馬印封印發送至遷陵縣,遷陵縣佐吏將圖6文書內容以及封泥上的“洞庭司馬印”轉述至圖4文書的副本之上從而形成了我們看到的里耶J1⑨1-12號木牘。

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

圖1 圖2

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

圖3 圖4

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

圖5 圖6

里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察

圖7

(編者按:[2]劉瑞:《里耶秦代木牘零拾》,《中國文物報》2003年5月30日第5版

中国历史上真实的智谋故事

。本文所引劉氏觀點皆出自此文。[3]藤田勝久:《里耶秦簡和秦代郡縣社會》,《愛媛大學法文學部論集》人文學科編,第19號,2005年。本文所引藤田氏觀點皆出自此文。

[4]邢義田:《湖南龍山里耶J1(8)157和J1(9)1-12號秦牘的文書構成、筆迹和原檔存放形式》,《簡帛》(第一輯),上海古籍出版社,2006年10月,第275-296頁。原發簡帛網,2005年11月4日以及14日連載。本文所引邢氏觀點皆出自此文。

[5]林劍鳴:《簡牘概述》,陝西人民出版社,1984年,第87頁。

[6]陳直,《漢晋過所通考》,《歷史研究》,1962年第6期。

[7]程喜霖,《唐代過所研究》,中華書局,2000年6月。

[8]《江陵鳳凰山168號墓》,《考古學報》,1993年第四期。

[9]荊州博物館:《荊州重要考古發現》,文物出版社,2008年12月。

[10]荊州博物館:《荊州重要考古發現》,文物出版社,2008年12月。

[11]湖北省文物考古研究所、隨州市考古隊,《隨州孔家坡漢墓簡牘》,文物出版社,2006年。

[12]對于縣丞的批示部分的釋讀,學界多有爭議,謝桂華先生認爲,此句連同上句,當作:“廿七戶已有一典,今有(又)除成爲典,何律令應[廣爲疒](應)?尉已除成、匄爲啓陵郵人。”《選釋》“應[廣爲疒]”作“應”,屬下句,作:“何律令?應尉已除成、匄爲啓陵郵人,其以律令。”《札記》說,“應[廣爲疒]”是啓陵鄉嗇夫的名字,又見J1(16)9“啟陵鄉[應(心為十)]敢言之”,但二者寫法略有差异;在此處,“應[廣爲疒)”是對啓陵鄉嗇夫的稱謂,後文是對其報告的批覆;連同前後文字,“廿七戶已有一典,今有(又)除成為典,何律令?應[廣爲疒](應):尉已除成、匄為啟陵郵人,其以律令。” 邢義田提出了“啓陵鄉向遷陵縣令和縣尉徵求同意除任郵人和里典,但代表縣府回復的却是縣丞”的疑問。馬怡(馬怡:《里耶秦簡選校》,簡帛網,2005年11月14日、11月18日、11月24日連載。)則認爲句讀應爲同時認爲”“《尉》”指《尉律》。筆者在此采用馬怡的觀點。

[13]此簡文的釋讀,筆者取自“王煥林:《里耶秦簡校詁》,中國文聯出版社,2007年9月。”

[14]呂靜:《秦代行政文書管理形態之考察——以里耶秦牘性質的討論爲中心》,簡帛網2010年02月22日。

[15]關于這一部分的推測還有另外一種可能,即與④相同,發出的文書爲兩份,一份是司空騰的報告抄件,一份是陽陵守丞厨的批示,背後署名“儋手”,因無實際材料,所以無法如④那樣確切得知文書的發送形態,此處參考內蒙古額濟納旗破城子居延甲渠候官遺址出土的東漢《隧長病書》册(如圖7)形式予以推測。

[16]呂靜:《秦代行政文書管理形態之考察——以里耶秦牘性質的討論爲中心》,簡帛網2010年02月22日。

[17]湖南省文物考古研究所、湘西土家族苗

历史故事解说中国历史微课

族自治州文物處:《湘西里耶秦代簡牘選釋》,《中國歷史文物》2003年第1期,第8-25頁。[18]王煥林:《里耶秦簡校詁》,中國文聯出版社,2007年9月。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/513888.html

以上是关于里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:里耶簡牘“某手”考——從告地策入手考察;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/27078.html。

上一篇:司空-里耶秦簡辨正(一)

下一篇:大河口墓地所出鳥尊形盉銘文略考

猜你喜欢

- 汉朝-“五德终始说”如何影响了中国古代王朝的更替? 2023-08-09

- 捕鱼-“卧冰求鲤”出自哪里? 2023-08-09

- 卫生巾-古代女子生理期来了怎么应对 古代有“卫生巾”吗 2023-08-09

- 中国古代史-“尚方宝剑”是什么剑?为何被赋予皇权的特权? 2023-08-09

- 庆元-南宋“庆元党禁”历史事件介绍 2023-08-09

- 核桃-张骞从西域带回的“胡桃”为何改名核桃? 2023-08-09

- 李陵事件-西汉“李陵事件”历史事件介绍 2023-07-21

- 雍正-揭秘:大清朝“四爷”雍正真是被吕四娘刺杀的吗 2023-10-22

- 宋徽宗-宋徽宗干了哪些荒唐事:找一万少女“采阴补阳” 2023-10-22

- 杨坚-“五字预言”引发的腥风血雨 最后没想到却是杨坚 2023-10-22