金文-論金文“禱”及“禱+器名”

-

金文,古文字研究,读书,甲骨文,祭祀

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-08-31 07:36

- 小虎历史故事网

金文-論金文“禱”及“禱+器名” ,对于想了解历史故事的朋友们来说,金文-論金文“禱”及“禱+器名”是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:論金文“禱”及“禱+器名”

(臺灣大學中國文學研究所)

一、前言

金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

二、《說文解字》對「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(一)、論《說文》分析「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《說文解字.五篇下》云:

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

根據許慎的說解,「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《說文》將「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

夲,進趨也。从大十。大十者,猶兼十人也。凡夲之屬皆从夲,讀若滔。[3]

同樣从夲且與

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

奏,奏進也。从夲从

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

此外尚見从手从

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

拜,首至地也。从手、

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

由上可知,許慎於

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

利用古文字材料檢討《說文解字》對「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《說文》以「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

姚先生將「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

事實上,對源於《說文》的

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

冀氏乃於孫詒讓對金文

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

經過姚先生之辯證,首先可知「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(二)、論《說文》分析「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《說文》指出

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

脩,各本作滫,誤。今依《爾雅音義》引正脩,〈倉頡篇〉作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

段玉裁引《爾雅》、《詩》等書「饙」之說解,指出脩飯為饙,而饙即指現今的蒸飯。朱駿聲在《說文通訓定聲》中,也持類似看法,其云:

按,

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

段、朱二氏說解基本不出蒸飯之說,其差別在於段注仍依循許慎將

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

若以目前學界所梳理出的構形演變系統以及古文字材料,重新檢視《說文》對

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

根據前文從讀音與本義兩方面對《說文》「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

三、金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(一)、金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

1.簋類

(1).

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(2).敔簋(集成3827西周早期):用

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(3).鼒簋(集成3732)(西周早期):用作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(4).伯幾父簋(集成3765西周中期):伯幾父作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(5).伯康簋(集成4160-4161西周中期):伯康作寶簋,用饗朋友,用

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(6).伯喜父簋(集成3837-3839西周晚期):伯喜父作洹

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(7).仲叀父簋(集成3956西周晚期):仲叀父作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(8).孟姬簋(集成4071-4072西周晚期):孟姬

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(9).散車父簋(集成3881-3886西周晚期):散車父作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(10).鄧公牧簋(集成3590春秋早期):鄧公牧作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

2.鼎類

(1).姚鼎(集成2068西周中期):姚作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(2).穆父鼎(集成2331-2332西周中期):穆父作姜懿母

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(3).戴叔朕鼎(集成2690-2692西周晚期):戴叔朕自作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

4).叔夜鼎(集成2646春秋早期):叔夜鑄其

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(5).叔液鼎(集成2669春秋早期):叔液自作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(6).伯氏姒氏鼎(集成2643春秋早期):姒氏作嬭嫚

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

3.簠類

(1).弭仲簠(集成4627西周晚期):

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(2).叔虎父簠(集成4592春秋早期):邾叔虎父作杞孟辝

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(3).養伯受簠(集成4599春秋中期):作其元妹叔嬴為心媵

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(4).番君召簠(集成4582-4587春秋晚期):番君召作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(5).

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(6).陳曼簠(集成4595-4596戰國早期):作皇考獻叔

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

4.其他類

(1).匽侯盂(集成10305西周早期):匽侯作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(2).戲伯鬲(集成666-667西周晚期):戲伯作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(3).鄭刑叔蒦父鬲(集成580春秋早期):鄭刑叔蒦父作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(4).魯司徒仲齊盨(集成4440-4441春秋早期):作皇考伯走父

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(5).婁君盂(集成10319春秋晚期):婁君伯居自作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(6).黃大子伯克盆(集成10338春秋時期):黃大子伯克

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

根據以上所舉辭例,可以歸納出幾個現象:第一,根據西周早期《敔簋》(集成3827)「用

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

通過以上五個現象之歸納,有助於進一步理解「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

中国历史故事歌谣

的情形而論,說明

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(二)、金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

關於金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

第一,主張此字从食从奏,理解為奏進、薦進之義。支持此說者有馬薇廎、

陳初生、陳英傑等人。馬薇廎認為此字从食从奏,讀為饋,奏有奏進、薦進之義,進食於神明,亦即饋之意,與「饋」字異構同義,一者為會意字,一者為形聲字。[16]陳英傑則在馬薇廎的意見下,進一步辯證

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

此種說法的特點在於主張「从食从

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

长篇故事中国历史

脈絡,故是否可逕自將从

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

第二,主張此字从食从

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

小軍利用孫詒讓的研究成果,參照甲骨文辭例,主張「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

此類說法的特色在於利用孫詒讓釋「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

第三,主張此字从食从

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

但其認為「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

第四,其餘重要諸說。除上述三種主流說法以外,另有部份學者針對

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

从

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

綜上所述,可統整出目前學界大致的研究成果。首先,學界普遍認為「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

四、「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

據金文文例分析可知,金文

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(一)、論金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

由甲、金文的演變脈絡來看,「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

商周之際,「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

中国历史小故事的动画

西周中期的《伯幾父簋》(集成3765)「伯幾父作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

值得注意的是,西周作為祭祀名或祈求義的「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

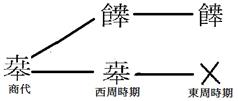

若根據上述現象重新從歷時性的角度加以考察,可以圖示大致勾勒出「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

由此可知,「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

本文對於金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《叔夜鼎》(2346):叔夜鑄其

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《叔液鼎》(2669):叔液自作其

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《徐王

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《毳簋》(3931):毳作王母媿氏

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《孟姬

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《番君召簠》(4584):番君召作

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《婁君盂》(10319):婁君伯

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

根據以上銘文可看出,以「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

若按照以上推論,將置於器名之前的

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

《周禮.大祝》:作六辭以通上下、親疏、遠近,一曰祠,二曰命,三曰誥,四曰會,五曰禱,六曰誄。

《周禮.小祝》:小祝掌小祭祀將事侯、禳、禱、祠之祝號,以祈福祥,順豐年,逆時雨,寧風旱,彌災兵,遠罪疾。……乃葬,設道齎之奠,分禱五祀。

以上兩段為《周禮》論及「禱」內涵的文字,關於「大祝」部份,鄭司農注云:

禱謂禱於天地社稷宗廟,主為其辭也。春秋傳曰鐵之戰,衛太子禱曰:『曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王、烈祖康叔,文祖襄公:鄭勝亂從,晉午在難,不能治亂,使鞅討之。蒯聵不敢自佚,備持矛焉。敢告無絕筋,無折骨,無面傷,以集大事,無作三祖羞。大命不敢請,佩玉不敢愛。』若此之屬。

鄭司農強調「禱」之內涵在於對天地社稷宗廟的祈求之辭,並舉《左傳.哀公二年》衛太子之禱辭為例。值得注意的是,從衛太子禱詞內容可以發現,「禱」是向先祖求福,以祈自身能於戰爭之中安然無恙,以免令祖先蒙羞,此處內涵與金文頗有相符之處。賈公彥在《周禮.小祝》疏則說:「求福謂之禱,報賽謂之祠,皆有祝號,故總謂之禱祠之祝辭。」兩者皆說明「禱」是一種向上天祈求的儀式,並強調禱辭之重要,但並未指出「禱」的過程是否使用盛裝黍稷或犧牲之青銅禮器。不過《墨子.天志下》卻有一段較詳細之論述,其云:

天子賞罰不當,聽獄不中,天下疾病禍福,霜露不時,天子必且犓豢其牛羊犬彘,絜為粢盛酒醴,以禱祠福於天,我未嘗聞天之禱祈福於天子也,吾以此知天之重且貴於天子也。[25]

此段說明天子向上天禱祠求福時,仍確實需使用犧牲、黍稷等祭品進行儀式,並非僅僅是言語上的禱告。《韓非子.外儲說》更見一段談論秦襄王患病,百姓為之以牛祈禱,病癒後殺牛賽禱的紀錄。除此之外,近年出土之包山、葛陵等楚簡亦見不少祭禱簡冊,內中可見不少使用犧牲進行祭禱之記載,由於紀錄甚多,此處不一一贅舉。顯然正式的祭禱過程中,並非僅有禱辭即可,尚須進呈相關祭品與犧牲,而自然也需要裝盛犧牲、黍稷的青銅禮器。

總而言之,本文以為金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

(二)、論「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

既已確定「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

先秦文獻記載關於盆的功能有二:其一為盛水,見《儀禮.士喪禮》「新盆、槃、瓶、廢敦、重鬲皆濯造于西階下。」鄭玄注:「盆以盛水。」其二為盛血,見《周禮.地官.牛人》「凡祭祀共其牛牲之互與其盆簝以待事。」鄭玄注:「盆以盛血。」由此觀之,先秦文獻中的盆多用以裝盛液體事物。不過據陳芳妹研究指明,在春秋中、晚期青銅粢盛器的發展曾發生過一次變革,即是「敦」一躍而起,取代西周以來做為主要粢盛器皿的「簋」,而這個禮器史的轉變關鍵中,「盆」正是作為兩者之間的過渡類型,其云:

在器形發展史中,敦與簋也可能有傳承關係。此簋與敦器形相關,功能相代的現象,是粢盛器發展史中的巨變。但這種變化並非一蹴而幾的,它有過渡類型來緩衝,那就是盆形器。論器形,盆與早期類型的敦-平底敦僅一間之隔;盆與衰落中的簋形器可能也有關係;論出現的時間,盆約產生在簋、敦地位轉換的過渡時期,即春秋早、中期,在功能上,盆作為粢盛器,開啟敦取代簋的端倪。[27]

陳芳妹認為過去先秦古籍與學界一向視盆為水器,而忽略其粢盛器之性質,據器形發展史脈絡而論,盆當有上承簋以及下啟敦之地位,而盆作為粢盛器之可能性自然大增。除此之外,陳芳妹更考察青銅盆之器名前綴詞,發現除使用

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

至於青銅盂,一般認為是水器,《韓非子.外儲說上》「為人君者,猶盂也,民猶水也。盂方則水方,盂圜則水圜。」以及《呂氏春秋.慎勢》「功名著於盤盂」,皆從盂與盤類水器連言的角度而言,顯見盂屬水器之性質頗為人所知。但也有學者認為盂是粢盛器或食器。許慎《說文》即云:

盂,飯器也,从皿于聲。

盂為食器之說尚見其他傳世文獻,《儀禮.既夕禮》言「兩敦兩杼盤匜」,鄭玄注引《公羊傳.宣公十二年》義疏以為杼為盂之假借字,其功能為盛漿湯,顯見盂於鄭玄心中乃是盛食器的一種。近代學者支持此說者如馬承源,其所著之《中國青銅器》即將盂歸入飪食器,並云:

盂,大型盛飯器,兼可盛水盛冰,一般為侈口深腹圈足,有獸首耳或附耳。體型都比較大,因其鑄造需要銅量大,耗資較巨,故出土的數量也少。這類大型食器有的自名為「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

儘管馬承源對

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

確實無法否定盂作

关于中国历史的故事生动

為粢盛器之可能性。關於此點,陳芳妹亦曾撰文作更進一步的論述,其云:遼寧凌源出土匽侯盂,代表了西周早期時,盂形器在演變中,走向簋形器特點的例證。自名為「盂」,卻是「饙盂」,作為粢盛器用,功能與簋相同。形制則是彎形附耳、器壁曲線外張而侈口,保持了盂形制特點,其口徑34公分,比一般的簋大些,但也比大型的盂小得多,其高度24公分,口徑34公分,就容量說當與一般粢盛的簋較近,而與大型的盂極不同。知早周已有「較小的盂」也作粢盛之用。[30]

根據陳芳妹的考察可知,盂始見於商晚期,其器形與功能原本與簋有別,但因基本器形相近,故在日後的演進過程中,產生器形與功能相互重疊之現象,上舉《匽侯盂》(集成10305)正是其功能與粢盛之簋混同的例證,而其自名「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

此外,尚應注意前綴「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

綜上所論,前綴「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

五、 結語

本文重新檢討金文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

不過,儘管本文針對「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

◎參考文獻

一、傳統文獻

漢.許慎、清.段玉裁,《說文解字注》(台北:洪葉文化事業有限公司,2001)。

清.朱駿聲,《說文通訓定聲》(北京:中華書局,1998)。

清.孫詒讓,《墨子閒詁》(北京:中華書局,2001)。

二、近人論著

于省吾主編,姚孝遂按語,《甲骨文字詁林》(北京:中華書局,1996)。

何樹環,〈

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

李 零,《入山與出塞》(北京:文物出版社,2004)。

來國龍,〈釋「逨」與「逑」-兼談古文字中的拼音字〉,《饒宗頤國學院院刊》(香港:香港中文大學,2013),頁171-195。

孟蓬生,〈釋

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

馬薇廎,〈彞銘中所加於器名上的形容字〉,《中國文字》第43期(台北:國立臺灣大學中國文學系編印,1972),頁1-16。

張連航,〈釋

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

陳芳妹,〈簋與盂-簋與其它粢盛器關係研究之一〉,《故宮學術季刊》第一卷第二期(1983),頁89-110。

陳芳妹,〈盆、敦與簋-論春秋早、中期間青銅粢盛器的轉變〉,《故宮學術季刊》第二卷第三期(1984夏季號),頁63-118。

陳初生,〈

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

郭沫若,《兩周金文辭大系圖錄考釋》(北京:科學出版社,2002)。

陳英傑,《西周金文作器用途銘辭研究》(北京:線裝書局,2009)。

陳 劍,《甲骨金文考釋論集》(北京:線裝書局,2007)。

單育辰,〈釋

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

楊樹達,《積微居金文說》(上海:上海古籍出版社,2007)。

冀小軍,〈說甲骨金文中表祈求義的

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

龍宇純,〈甲骨金文

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

附記:本文已發表於《東華漢學》第廿一期(2015年6月),頁1-30。

本文寫作蒙林宏佳老師,張惟捷、張宇衛學長,謝博霖、王詩涵同學以及兩位匿名審查人指正,眾人之助,銘感於心。

(編者按:本文收稿時間爲2015年11月1日23:22。)

[1]漢.許慎、清.段玉裁,《說文解字注》(台北:洪葉文化事業有限公司,2001年), 頁220。

[2]同上註,頁502。

[3]同上註。

[4]同上註。

[5]同上註。

[6]于省吾主編,姚孝遂按語,《甲骨文字詁林》(北京:中華書局,1996),頁1477。

[7]在冀說提出之前,陳漢平較早主張甲骨文「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[8]同上註,頁38-39。

[9]同上註,頁40。

[10]郭沫若認為

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

所以从棗旁,頗為

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[11]漢.許慎、清.段玉裁,《說文解字注》,頁221。

[12]清.朱駿聲,《說文通訓定聲》(北京:中華書局,1998),頁813。

[13]此器年代多著錄為西周早期,裘錫圭則認為從字體看,其時代應屬晚殷,其說可參。裘錫圭,〈

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[14]冀小軍指出「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[15]馬薇廎,〈彞銘中所加於器名上的形容字〉,《中國文字》第43期(台北:國立臺灣大學中國文學系編印,1972),頁1-16。龍宇純,〈甲骨金文

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[16]馬薇廎,〈彞銘中所加於器名上的形容字〉,《中國文字》第43期,頁6-8。

[17]陳英傑,《西周金文作器用途銘辭研究》,頁457-476。

[18]冀小軍,〈說甲骨金文中表祈求義的

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[19]陳劍,〈據郭店簡釋讀西周金文一例〉,《甲骨金文考釋論集》,頁31。

[20]同上註,頁36-37。

[21]龍宇純,〈甲骨金文

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[22]孟蓬生,〈釋「

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[23]楊樹達,《積微居金文說》(上海:上海古籍出版社,2007年10月),頁197。

[24]媵器用於祭祀的例證,尚可見《蔡大師鼎》(集成2738)「隹正月初吉丁亥,蔡大師

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

金文-論金文“禱”及“禱+器名”

[25]清.孫詒讓,《墨子閒詁上》(北京:中華書局,2001),頁210。

[26]器物稱名相關研究甚多,最新成果可參照何樹環,〈兩周銅器稱名與時代綜合考述〉,《青銅器與西周史論集》(台北:文津出版社,2013),頁85-224。

[27]陳芳妹,〈盆、敦與簋-論春秋早、中期間青銅粢盛器的轉變〉,《故宮學術季刊》第二卷第三期(1984夏季號),頁65。

[28]同上註,頁77。

[29]馬承源,《中國青銅器》(上海:上海古籍出版社,1994),頁163。

[30]陳芳妹,〈簋與盂-簋與其它粢盛器關係研究之一〉,《故宮學術季刊》第一卷第二期(1983),頁98。

[31]李零:《入山與出塞》(北京:文物出版社,2004),頁255-256。

[32]陳芳妹:〈簋與盂-簋與其它粢盛器關係研究之一〉,《故宮學術季刊》第一卷第二期(1983),頁106 。

[33]朱鳳瀚,〈對與晉侯有關的兩件西周銅簋的探討〉,《古文字研究》第廿九輯(北京:中華書局,2012),頁327-328。

(责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/513057.html

以上是关于金文-論金文“禱”及“禱+器名”的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:金文-論金文“禱”及“禱+器名”;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/27809.html。

下一篇:历史-吳王餘眜劍跋

猜你喜欢

- 李白-历史上李白长得帅吗(唐朝第一帅诗人,江山英秀,长得不高) 2023-08-11

- 武修文-武修文和武敦儒的结局盘点 2023-08-09

- 张三丰-张三丰郭靖谁厉害?张三丰和郭靖武功的巨大差距 2023-10-22

- 红楼梦-名著《红楼梦》未解之谜多:结局成最大悬案 2023-10-22

- 武松-揭秘:为什么从古至今会有那么多人喜欢武松? 2023-10-22

- 金蝉子-唐僧为何被贬:绝非上课开小差 而是肩负使命! 2023-10-22

- 猪八戒-猪八戒大闹天宫场景火爆 造成破坏赛过孙悟空! 2023-10-22

- 历史-封神之后到悟空出世 天庭人间原来发生了大事! 2023-10-22

- 佛教-天宫勾结佛教与老子里应外合而打败了元始天尊 2023-10-22

- 唐僧-毫无法力的唐僧凭啥领导三妖 成为团队一把手? 2023-10-22