石鼓文-董珊:石鼓文考證

-

石鼓文,周天子

- 中国历史故事-小虎历史故事网

- 2023-09-02 00:36

- 小虎历史故事网

石鼓文-董珊:石鼓文考證 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,石鼓文-董珊:石鼓文考證是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

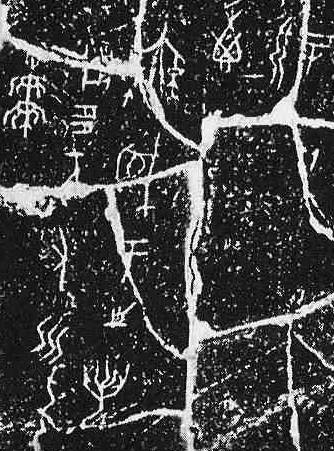

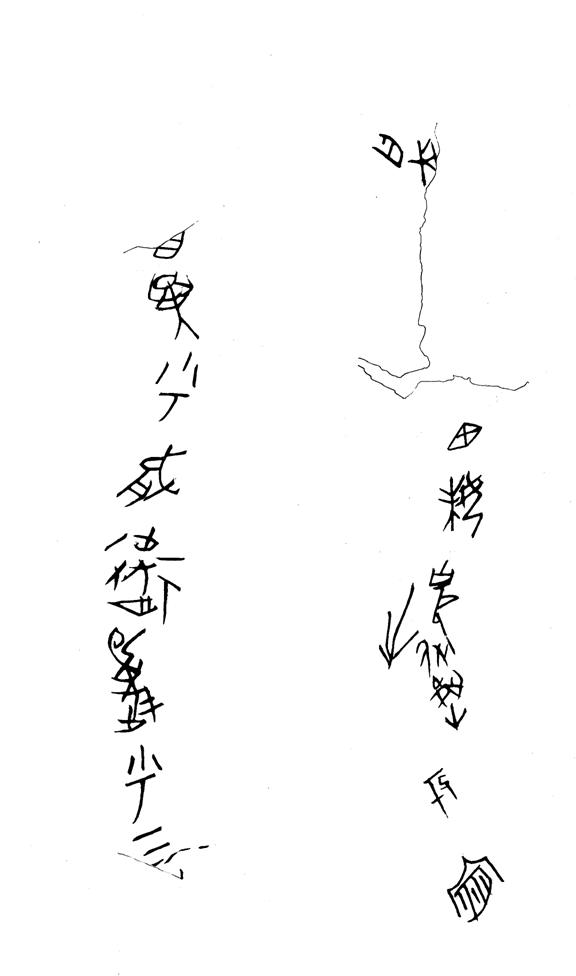

原文标题:董珊:石鼓文考證

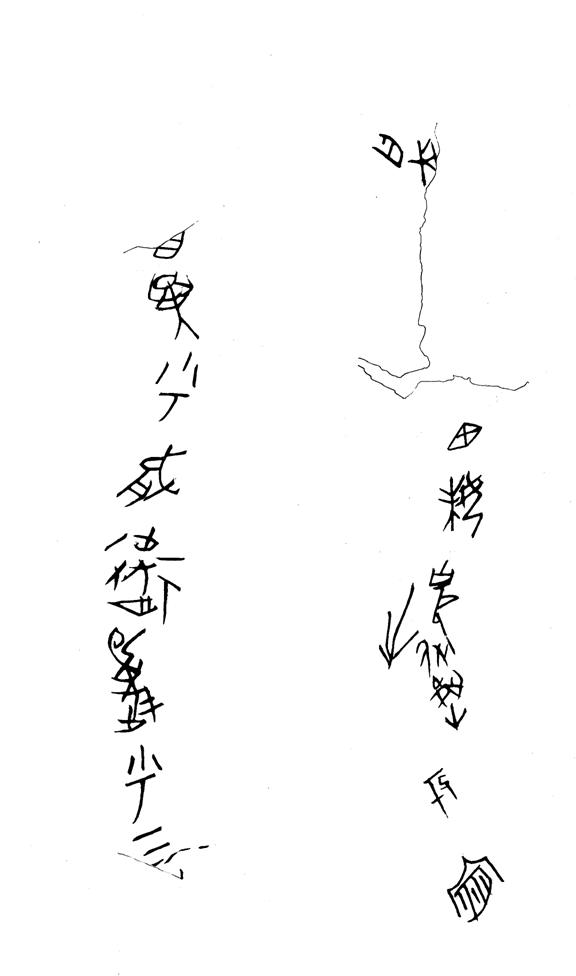

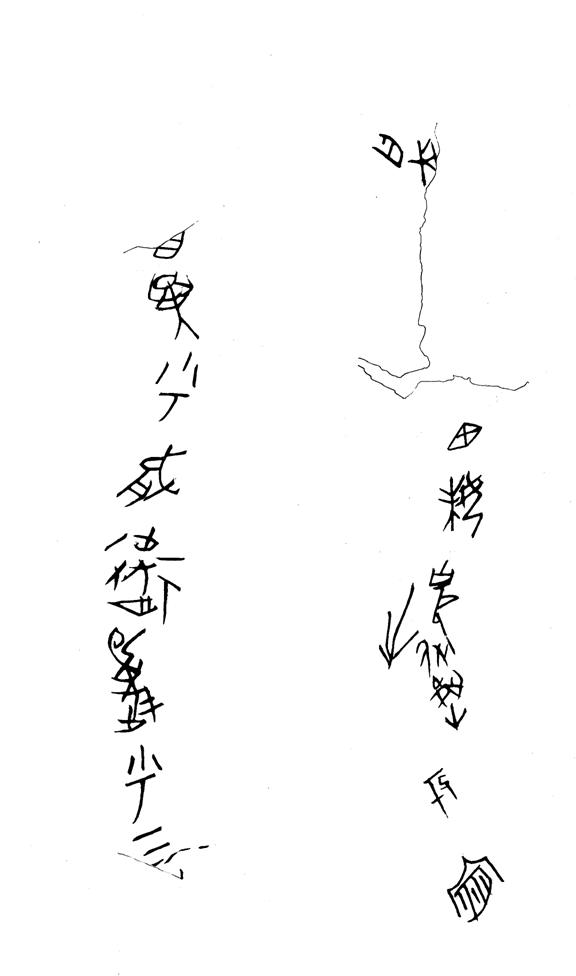

石鼓文考證

(首發)

董珊

北京大學考古文博學院

[提要]本文因讀徐寶貴先生《石鼓文整理與研究》而寫作,第一部分是為此書而寫的一篇書評。在徐寶貴先生研究的基礎上,本文重新討論了十篇石鼓詩,對於某些字、词和诗句提出了補證或新的解釋。例如:《汧殹》的“其類孔庶”、《靈雨》的“流溉滂滂,盈海濟濟”、見於《靈雨》、《鑾車》的地名“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

[關鍵詞]石鼓文 秦景公 天子駕六

緣起:讀《石鼓文整理研究》

最近拿到徐寶貴先生贈閱《石鼓文整理研究》(中華書局,2008年1月)一部,非常感動。我自從1991年在吉林大學剛剛跟隨劉釗先生、何琳儀先生學習古文字學,就聽老師們說起吉林梅河口有這麽一位徐先生,甘貧樂道幾十年,對于學術研究矢志不移,孜孜不倦,樂而忘憂。後來老師們便介紹我與徐先生相識。1992夏,我和徐先生一同出差到北京,送《甲骨文字詁林》書稿至中華書局,事後又同去拜訪裘錫圭先生。那些年徐先生和我有過多次懇談,現在回憶起來,許多場景仍歷歷在目。轉眼已十餘年過去,徐先生無論境遇順逆,都十分樂觀,這也深深感染了我,總是激勵我在學術研究的道路上,要向徐先生看齊,不必去計較個人得失,只需能專心從事自己的工作就滿足了。

自從認識徐先生,就知道他是石鼓文研究專家,積稿盈篋,著述等身。但早年因生活的顛沛,社會的偏見等種種原因,作品未能及時出版,就正于學術界的機會也不多。後來在學界許多前輩的關心和幫助下,生活和研究條件逐漸改善。現在,徐先生以堅忍不拔的毅力,終于完成了手中部分稿件的整理,由中華書局出版爲煌煌兩巨册,這真是一件有益學術的大好事。

我迫不及待地瀏覽了一遍徐先生這部大著。書前有裘錫圭先生賜序,說:

我向讀者鄭重推薦這部專著。我當然不敢保證此書中所有的意見全都正確無誤(恐怕這樣的專著世上未必會有),但我敢說這是迄今爲止關于石鼓文的最全面、最深入的一部研究著作。凡是學習和研究石鼓文的人,都應該閱讀、參考這部著作。

這已是很高的評價。在此,我想再次以我的閱讀體會,向大家介紹這部書。

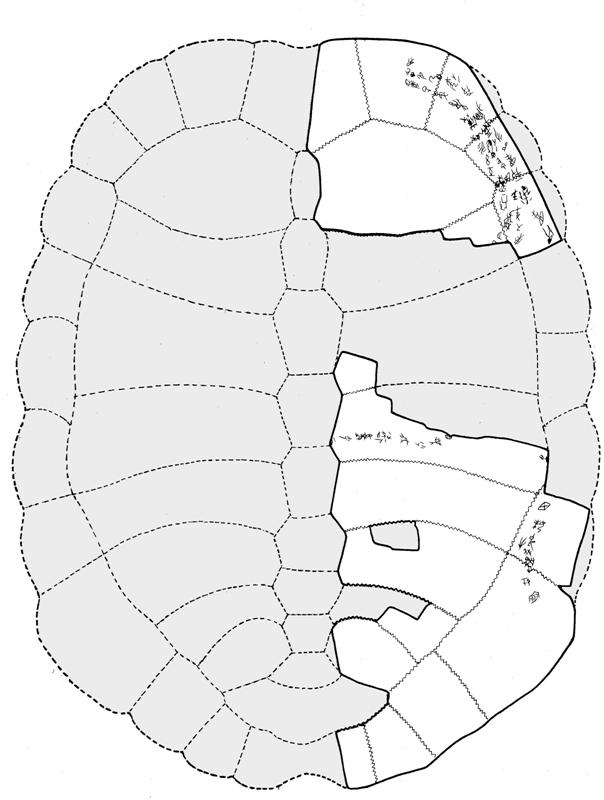

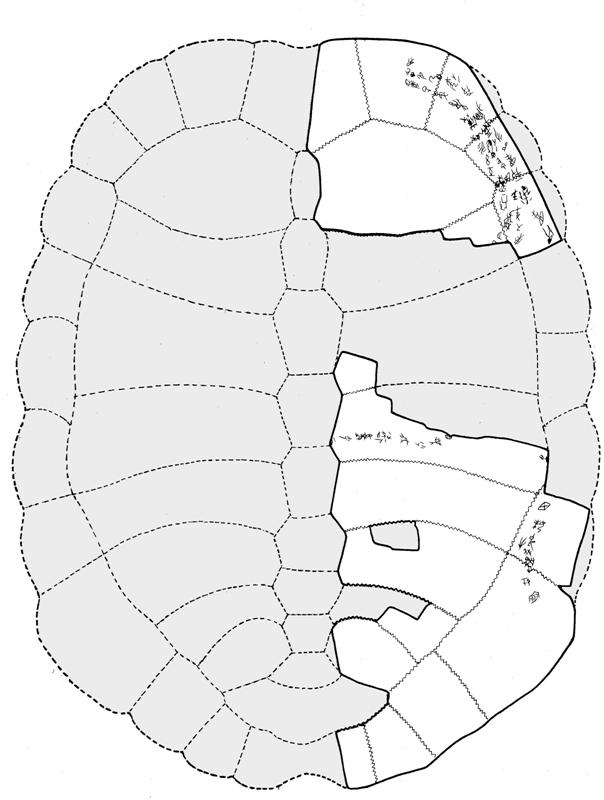

該書分爲上、下兩篇,分別稱“研究篇”、“資料篇”,各爲一册。照我的理解,研究篇可分爲三大部分:第一至四章介紹了石鼓的發現時間地點、遷徙經過、材質與形制、命名、次序。第五、六兩章,分別講石鼓文的版本和字數;第七至十章,討論石鼓文的的年代、內容和價值。概括地說,前四章是關于石鼓“石”的研究,後四章是關于石鼓“詩”的研究。

在前四章中,對石鼓的發現地點討論較爲重要。徐先生認爲《元和郡縣圖志》所說的“石鼓文在(唐天興縣)縣南二十裏許”最爲可據。我希望,這一觀點在將來能够得到考古調查和發掘的檢驗和印證。

第五、六兩章,就石鼓文的版本、字數兩方面的問題,作了極爲詳盡的考察,所占篇幅爲上册的一多半,是研究篇的重頭戲。徐寶貴先生在這方面下足了笨功夫,其細緻程度,恐怕在將來較長一段時間之內,很難有人能出其右。這種研究在某些人看來,似瑣碎而無謂,我認爲其實不然。版本作爲基礎研究,有兩方面的重要意義。一方面是資料的問題,許多問題的解决需要依靠版本之校勘。另一方面,版本研究是學術史的研究。歷代學者個人所見的版本總是比較少的,對各種見解追根溯源,皆由版本不同而起。例如,明楊慎《石鼓文音釋》假造唐本,影響極大,至今不衰,造成過許多混亂。看了徐寶貴先生的條分縷析的清理,我才徹底明白這混亂的來龍去脉。所以,這兩章是用版本學的方法,來實現“辨章學術、考鏡源流”目的。徐先生以最誠懇、平實的態度,提出許多真知灼見,爲今後的研究廓清了障礙和迷霧,以後的研究者都將從中受益匪淺。

第七、八、九章不但綜述了石鼓文的年代、次序、內容、價值等諸方面研究,也包含了許多徐先生自己的見地。例如,徐先生論定“石鼓詩是《詩經》時代的作品”,對于《詩經》的研究是一個重要的進展。又例如關于石鼓文的製作年代,目前大家多傾向于在春秋戰國之閑(或表述爲春秋晚期,或具體說爲秦景公之時)的看法,這固然因爲有馬幾道、陳昭容、王輝等先生討論在先,但最終能論定,很大程度上是得益于徐先生制做了詳細的石鼓文字形與秦系文字的對照表。

尤其要向讀者推薦第十章“石鼓文字考釋”。該章從前人浩繁的研究中,綜括其正確的、有道理的說法,又常常出以新意,其所談諸問題,能够切中肯綮,要言不煩;又能多聞闕疑,時有“某說法優于其它說法”之類的話,而不做武斷定評,其態度謹慎,可以說是目前最好的考釋石鼓文之作。

下册“資料篇”的第二、三、四部分,分別爲石鼓文字頻表、周遍型索引、偏旁排譜,都是極有特色的資料,反映了徐先生在語言、文字方面細密周全的眼光。第五章精印了石鼓文的各種主要版本,十分方便研究者。第六章輯錄“歷代有關石鼓文的詩歌”七十七首,若不是像徐先生這樣多年好古敏求,也很難齊備。

追溯中國的金石學史,石鼓文的研究占有極爲重要的地位。徐寶貴先生的這部《石鼓文整理與研究》是傳統金石學與當代古文字學、古文獻學相結合的典範之作,必將在學術史上占有一席之地。

不能免俗,也指出該書的幾個問題或缺點。

上册“研究篇”第七、八、九、十章的次序或可調整爲十、八、七、九。第十章爲“石鼓文字考釋”,在第七章“ 年代”、第八章“漁獵內容”、第九章“學術及藝術價值”的討論中,多所引用第十章的研究結果,所以,先講字詞考釋,再綜合講漁獵內容,最後確定年代和學術藝術價值,似乎更能符合有關石鼓文研究的先後次序。

下册“資料篇”第一“歷代有關石鼓文研究資料、論著目錄、及引書目錄”中,頗列一些抄本甚至稿本等副本稀少的善本書,但有些沒有標注文獻收藏地點,這就讓想看此書的人很難找尋。此外,還有少部分出版物的著錄格式不甚統一,也較難索引。我想,這恐怕與徐先生作這項研究歷時太久有關,許多文獻已較難回溯。

第十章“石鼓文字考釋”重點介紹他認爲正確的或有道理的講法,不太涉及或較少介紹不同的意見。這固然是一種簡便的做法,但我覺得,這對于不瞭解石鼓文研究史的學者來說,是不大方便的。因爲如何裁

中国历史故事简要简单概括

剪衆說,隨個人的見解高低而不同,也可能不自覺地就包括了不客觀的好惡在裏面。爲了學術能有良好發展,總結前代各家之說仍是必要的。從資料篇的“論著目錄”來看,徐先生已經編纂《石鼓文詁林》(國家社會科學基金項目),希望能够儘快看到這部大書的問世,以解决上述問題。從《石鼓文整理研究》裘先生序以及徐寶貴先生的後記中,讀者不難瞭解到徐先生多年研究的艱辛以及學界同仁對他的不懈支持。據韓愈《石鼓歌》,石鼓在剛被發現時,曾經“雨淋日炙野火燎”、“牧童敲火牛礪角”、“日銷月爍就埋沒”,而今終能“大厦深檐與蓋覆”、“安置妥貼平不頗”。從我對徐寶貴先生其人其書的瞭解來看,我認爲,石如其人,詩如其人,著述亦一如其人。不是徐先生這樣性格誠懇的人,實難完成這樣一部豐富扎實的大書。在此也祝願徐先生今後取得更大的成績。

我近年在閲讀石鼓文時,曾積累過一些想法。由於各自奔忙,我與徐寶貴先生已經多年未曾謀面,這些想法也就一直沒有機會請他當面賜教。今讀徐先生大著,又給了我不少啓發.所以,我一鼓作氣把這些想法改寫出來,謹向徐先生及學界請益。

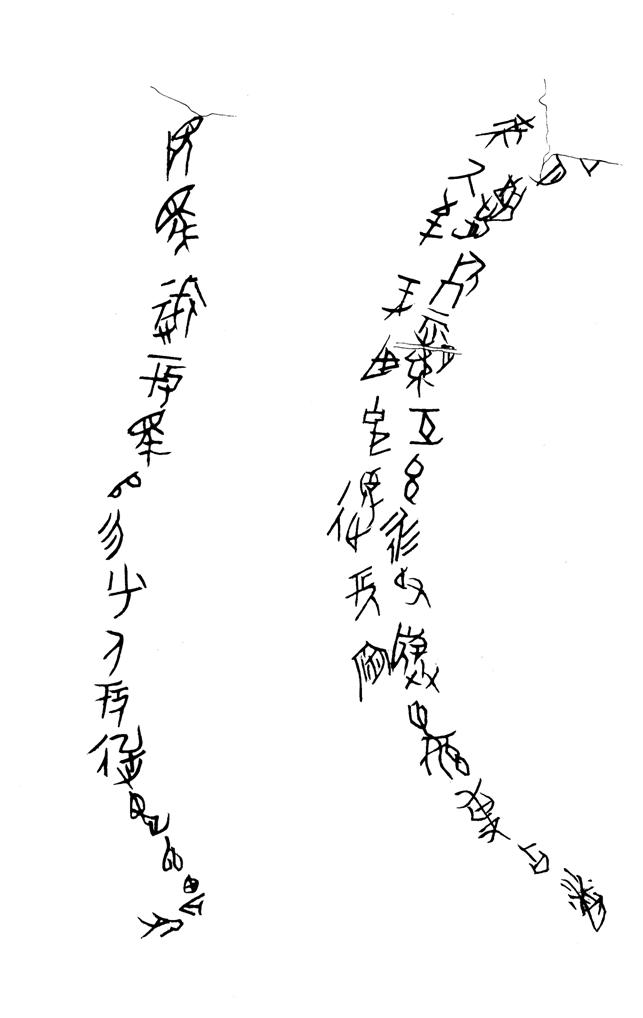

首先說明幾點:1、十鼓的次序、行款、缺字及斷句,徐寶貴先生用力最勤,所論都比較合理,本文以其所論爲准;2、本文寫作目的是通讀十鼓,並提出一些新看法,對於沒有什麽意見的字詞或徐先生已經做出正確按斷的,大致據徐寶貴先生所按斷來括注,不多涉及;3、本文引述各家説法,已見於徐寶貴先生所著書的,多不再出注,請參看徐書;4、石鼓文研究文獻浩瀚,而我所見甚少,這裏所談的某些看法,或許前人已有類似的觀點而我未讀到,歡迎大家為我指出,也原諒我的孤陋寡聞。

一、 《而師》

□□□□,□□□□。□□□□,□□ 而師(次),弓矢孔庶 ,□□□□,□□□ 以。左驂□□,滔滔是

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“滔滔是

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

《傳》以“洸洸”爲武貌,則此言“滔滔,廣大”者,亦謂武夫之多大,故侯苞云:“衆至大也。”

疑石鼓“滔滔”亦與《江漢》同指武夫之衆多且大,“試是滔滔”意即習試武夫,古代田獵多具有軍事演習的性質,疑即此意。

“具舊□復,□具

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“寫”,當從章樵說讀為“卸”,《說文》“卸,舍車解馬也。從卪、止、午(小徐本作:午聲)。讀若汝南人寫書之寫。”石鼓文“寫”字凡三見,均是止車稅駕的意思,參看下《田車》鼓“宮車其寫”、《鑾車》“四馬其寫”句。

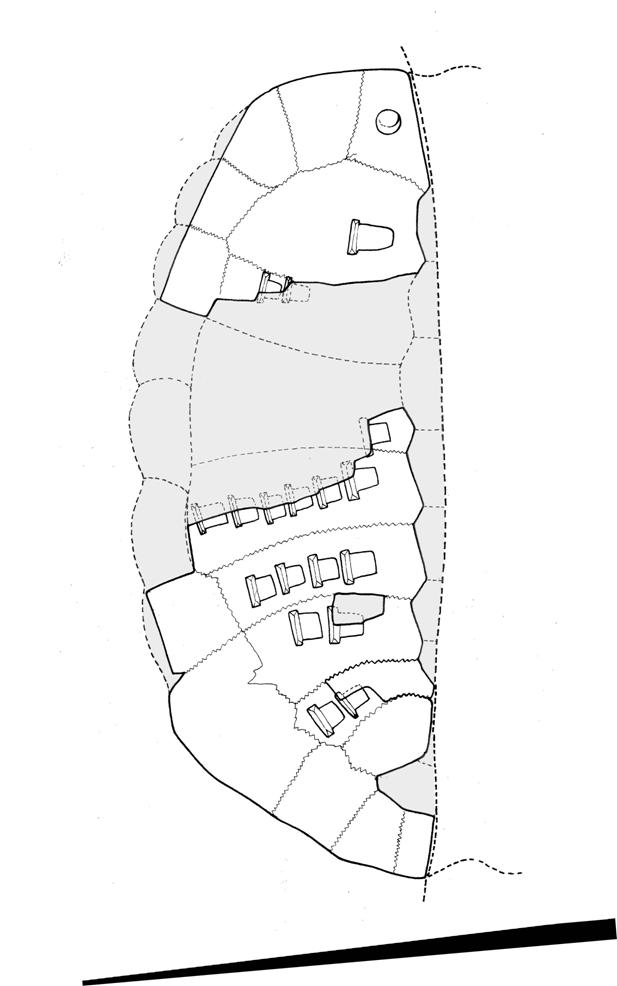

按此石雖然殘泐較甚,但其中有“天子□來”、“嗣王始□”句,提到周天子,而刻石屬秦, “天子□來”很可能是指周天子來至關中之地,參加這次遊獵。“古(故)我來□ ”似總說石鼓文所記事件的起因。這對於判斷石鼓文年代、性質很重要。

二、 《汧殹》

汧殹沔=(沔沔),丞(承)皮(彼)淖(沼)淵。鰋鯉處之,君子漁之。澫又(有)小魚,其斿(游)

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此章講在汧水下籠致魚。

“丞皮(彼)淖淵”之“淖淵”可讀爲“沼淵”,見《荀子·王制》“ 汙池淵沼川澤,謹其時禁,故魚鼈優多而百姓有餘用也。” 石鼓“淵沼” 為押韻而倒文作“淖(沼)淵”。“丞”讀“承”,謂汧河上游承接淵沼。

“其

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“氐”字徐寶貴先生指出竪劃上有三橫筆,這很正確。“氐鮮”可以與害簋銘(《集成》04258-04260):“官

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“臠之

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

三、 《靈雨》

□□□癸(?), 霝雨□=。流

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此篇講在暴漲的汧水中濟渡。

“流

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“君子即涉,涉馬□流。”謂君子來至渡口 ,用某種方式渡馬過河。

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“舫舟囪(從)逮。”“舫舟”,《爾雅·釋言》:“舫,舟也”,又《爾雅·釋水》:“天子造舟,諸侯維舟,大夫方舟,士特舟,庶人乘泭。”“方舟”即“ 舫舟”,郭璞注皆謂“幷兩船”。 “囪(囪)逮”之“囪”讀爲“從”,《禮記·檀弓上》“喪事欲其縱縱爾”鄭玄注:“縱讀如摠領之摠”。“逮”訓爲“及”,“從逮”,從行而及。

“徒馭湯湯,隹(維)舟以

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓詩中所稱涉馬、舫舟、維舟三种濟渡方式,似分別對應君子(秦公等最高級貴族)、大夫、徒馭三種人。

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

我以爲“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

《漢書·地理志》云“安定郡,武帝元鼎三年置” 下屬縣二十一,有“鹵,灈(一作濯)水出西”。在置安定郡前,鹵縣當屬秦時已設的北地郡。張家山M247漢簡《二年律令》簡451列舉縣、道名“武城、翟道、烏氏、朝那、陰密、郁郅、蓾(鹵)、楬邑、歸徳(德)、眗(昫)衍、義渠道、略畔道、朐衍道”。其中“蓾”即安定郡之“鹵” 。

“鹵”

中国历史故事大捷

之地望在過去不可考。1985年春至1987年冬,甘肅崇信縣在錦屏、九功、赤城、銅城等鄉鎮徵集到一批鈐印有“鹵市”、“市”、“亭”字樣的戰國秦陶器,舉例如下:

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

據簡報介紹,這批陶器多數出自當地墓葬,時代上限爲戰國中期,下限可晚至秦統一。[2]據此,《漢書·地理志》安定郡之“鹵”就應該位於此地。甘肅崇信 縣毗鄰陝西隴縣(秦汧邑)、距千(汧)陽、寶鷄均不甚遠,因此,石鼓文之 “

石鼓文-董珊:石鼓文考證

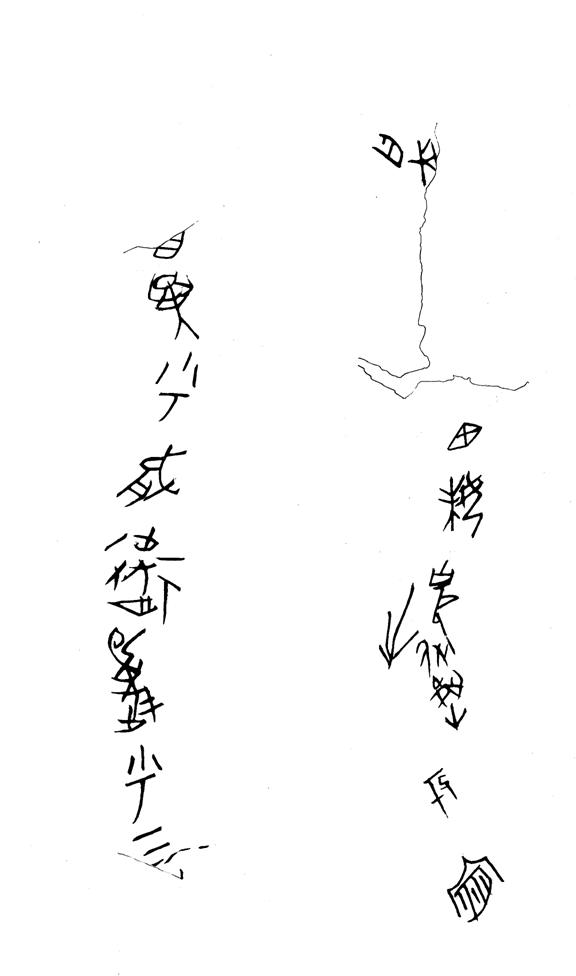

四、 《馬薦》

□=□=,□天□虹,□皮□ 走。

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此篇殘甚,但 “虹”(東部)與“走”(屋部)或可能為韻腳,陽、入通押。又 “

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

五、 《乍原》

□□□猷,乍邍(原)乍□。□=□=,道

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此章講除道和在各種樹木之間設網捕鳥這兩方面的內容。

徐寶貴先生認爲,該篇“叙述整治原野,疏通河流,治理道路,栽植樹木等情况”,其 “除道”是爲田獵做準備。

“乍邍(原)乍□”。兩“乍”字可解作虛詞,訓爲“暫”,《孟子·公孫醜上》:“今人乍見孺子將入于井”,趙岐注:“乍,暫也”,朱熹《集注》:“乍,忽也。” “乍……乍……”爲古漢語常見格式,表示兩種狀態的忽而轉變[3],《韓非子·解老》:“夫物之一存一亡,乍生乍死”,《史記·天官書》:“乍小乍大”,皆是其例。石鼓文“乍邍(原)乍□”謂行路中地形多變,“ 原”與“□”兩種地形交替出現。

“道

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

簋銘增從“尤”旁,“尤”應是曡加聲符。我認爲,“ 辵”、“尤”旁以外的部分,應該是“帚”字之省體。“帚”與“彗”字形相關,彗從兩個“帚”之省形,可見省去下半部分的 “帚”仍可作爲偏旁存在。石鼓《乍原》該字可隷定為 “

石鼓文-董珊:石鼓文考證

《乍原》“道

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

六、 《吾水》

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此章先述在田獵前的環境、約定日期和出發地點,再講參獵兩方組織隊伍人馬。這與 《詩·小雅·車攻》:“之子于苗,選徒囂囂。建旐設旄,搏獸于敖”之“選徒”相類。

“日隹(唯)丙申,昱=(翌日)薪=”,此是說田獵的日期為丙申的翌日,即丁酉。“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“敖□康康,駕

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

可見該字似從“敖”聲,但其寫法與《鑾車》之 “驁”的“敖”旁不同。似可讀“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“駕

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

《吾水》該字殘勒較甚,但整體形態與《鑾車》 “

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“駕六”或“六馬”是指六馬駕車。《毛詩正義 ·干旄》引許慎《五經異義》:

天子駕數,《易》孟、京、《春秋公羊》說天子駕六。《毛詩》說天子至大夫同駕四,士駕二。《詩》云四牡彭彭,武王所乘,龍旗承祀;六轡耳耳,魯僖所乘;四牡摠摠,周道倭遲,大夫所乘。謹案,《禮》《王度記》曰:天子駕六,諸侯與卿同駕四,大夫駕三,士駕二,庶人駕一。說與《易》、《春秋》同。

此說天子駕六,諸侯駕四。先秦馬車多為四馬,在曾侯乙墓遣策中,有一車駕駟馬與駕六馬兩種情況。東周時代禮制僭越情况嚴重,駕六已幷非是周天子的專利。但在石鼓文中,由於本篇及《而師》出現“天子”、“嗣王”與“公”這兩類稱謂,我認爲駕四、駕六所反映的禮制適可成立,石鼓文是記載秦公與周天子同獵之事,所以出現天子之“駕六”,以指代周天子。駕“四

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此篇未出現任何開始田獵的詞句,應是講兩方正在組織田獵隊伍,挑選、邀請各自的人員的情况。“公謂大□,金(今)及如□□,害(曷)不余

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“余

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

其中《集成》02766鼎銘“余”字形有三種寫法 ,適可與石鼓“余”也有兩種寫法相比 ,説明“余”字筆勢之多變。

七、 《田車》

田車孔安,鋚勒

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此石記圍獵之始。

承上《吾水》石所記選擇人馬,此篇先講選車(田車)及其裝備(鋚勒、四介)。“介”從徐寶貴先生說,指馬甲。但“四(駟)介既簡”之“簡”當讀為“揀”,是說駕車的四馬之甲既已簡(揀)擇。

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

《毛詩正義·駟驖》云“若君所乘者,則謂之田車。”又《周禮·春官·車僕》:“ 掌戎路之萃”,鄭玄注云:“此五者皆兵車,所設五戎也。戎路,王在軍所乘。”田車與戎幷見,乘車者似是兩種不同身份。“宮車其寫(卸)”之“寫”與前文“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“秀(抽)弓寺(待)射。”“秀(抽)”從馬敍倫說,“寺(待)”與下文“弓茲以寺(待)” 同讀,從吳廣霈說讀為“待”。

“其

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“多庶

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

八、 《車工》

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

這篇是講另一場圍獵,但被圍獵的動物衹是鹿群,不包括其它。

“君子員(云)邋(獵),員(云)邋(獵)員(云)斿(游)。”“云A云B”的句式,又見於1959年12月安徽淮南市八公山區蔡家崗趙家孤堆戰國墓出土工吳太子姑發劍銘文(M2.18.6,《集成》11718)“云用云獲”。

“麀鹿速速,君子之求。”“速”讀爲《爾雅·釋獸》:“鹿,其跡速”之“速”,《釋文》作“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

這句話是說行進中看到鹿迹,這正是君子所尋的獵物。其重點求獵麀鹿即母鹿,爲活捉母鹿,下文講到驅趕領頭的雄鹿“特”、“樸”,幷持弓待射離群的雄鹿“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“弓茲以寺”與前“秀弓寺射”兩“寺”字統一解釋,讀爲“待”。

“麀鹿趀趀”之“趀”讀爲“趑”,從“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“麀鹿趀趀,其來亦次”。亦,原釋爲“大”,各拓本“大 ” 字形兩腋下皆有小點,從前被認爲是石花,今結合文意看,當改釋爲“亦”字。句意謂母鹿雖不願前進,但跟隨領頭雄鹿,亦次序而來。

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

九、 《鑾車》

□□鑾車,

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

這一章講圍獵的最後場景。

“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

交鼎(《集成》02459):交從嘼(戰),逑即(次)王,錫貝,用作寶彝。

長甶盉(《集成》09455):唯三月初吉丁亥,穆王在下淢

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

交鼎是講戰爭時器主交隨從出戰,因周師分爲左、中、右幾列,交在王所率的那支隊伍,與周王相配伍比次。 長甶盉則是說射禮時,王委派長甶與井伯一方為伍。 “逑次”是在行列中相配合、比次的意思。[7]《鑾車》鼓“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

古之田獵,有“驅逆之車”,負責將野獸趕向君主,讓君主活捉。《車工》說“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

本章所提到車,有“鑾車”、“眚(輕)車”兩種,車所配備的馬有四馬 :“四馬其寫(卸),六轡沃若”和六馬:“趍趍六馬”兩種,反映有主、賓兩方。“眚(輕)車”亦見九年衛鼎銘(《集成 02831》),似皆可讀為“輕車”。眚,心母耕部;輕,溪母耕部。根據 匽伯聖匜(《集成》10201)之“聖”字有加注“生” 聲的寫法、

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“鑾車”、“眚(輕)車”在田獵中並為驅逆之車。 《秦風·駟驖》“輶 車鸞鑣,載獫歇驕 ”毛傳:“輶,輕也。” 箋云:“輕車,驅逆之車也。置鸞于鑣,异于乘車也。”《正義》曰:“《夏官·田僕》:掌設驅逆之車,注云:驅,驅禽使前趍(趨)獲;逆,禦還之,使不出圍。然則田僕掌田,而設驅逆之車,故知輕車即驅逆之車也。若君所乘者,則謂之田車,不宜以輶輕爲名。”

《周禮·春官·車僕》:“掌戎路之萃,廣車之萃,闕車之萃,屏車之萃,輕車之萃”。鄭玄注云: “此五者皆兵車,所設五戎也。戎路,王在軍所乘。廣車,橫陣之車。闕車,所用補闕之車也。屏車,所用對敵自蔽隱之車也。輕車,所用馳敵致師之車也。”

“六轡驁(沃)箬(若)”語見《詩經·小雅·皇皇者華》,《文選》卷四十謝玄輝《拜中軍記室辭隋王箋》:“駑蹇之乘,希沃若而中疲”,李軌注:“《詩》曰:我馬維駱,六轡沃若。沃若,調柔也。 ”

“徒馭孔庶,

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

《鑾車》前半部分對驅逆之車、君主之車、徒馭各涉及兩次,似分別描寫兩個場景:

“□□鑾車,

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“眚(輕)車

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“□□多賢,

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

“賢”在古代有“多於”、“勝過”一類的意思。如《呂氏春秋· 順民》“則賢於千里之地”高誘注:“賢猶多也。”《小爾雅·廣詁》

绘本中国历史故事

“賢,多也。”《論語·陽貨》“爲之,猶賢乎己 ”皇侃疏:“賢猶勝也。”《淮南子·說山》“無以歲賢昔,日愈昨也。”高誘注:“賢、愈,猶勝也。”材料很多,不具引。“多於”和“勝過”在意義上有相通之處,勝過的具體表現往往就是在某一方面多於相比較的對象。這種用法的賢字,在古書中有關射禮和相類的投壺禮的記載中屢次出現。……(引者按:諸例不具引)……射禮起源於田獵,而田獵是以射中禽獸爲“獲”的,因此射禮中射中目標也叫“獲”。(原注:參看楊寬先生《古史新探·“射禮”新探》,中華書局,1965年10月)古代有所謂“獵較”之禮俗,《孟子·萬章下》講到孔子隨魯人“獵較”,趙岐注:“獵較者,田獵相較,奪禽獸得之以祭,時俗所尚,以為吉祥。孔子不違而從之,所以小同於世也。” 所謂獵較,是在田獵結束時比較獵物好壞多寡。這種有競技性的田獵活動,應視爲射禮的起源。 [10]焦循《孟子正義》轉引周氏柄中《辯正》引楊文采曰:“《周禮》:獲禽者取左耳,及弊田,植虞旌,致禽而珥焉。言致禽於旗下,取耳以較所獲之多少,則獵而較獲,正禮之所有,不得爲弊俗。”(中華書局,1987年沈文倬點校本, 702頁)

以上三句,是指爲了比較兩隊孰爲殊勝,因此在田獵之後陳列擒獲之獵物,加以清點,結果是我方所獲實在比較優异。

《鑾車》是描寫主、賓雙方田獵相競技之事。作這樣的理解,可與前文所論“ 四馬”、“六馬” 暗示有兩位等級不同的君主參加田獵相呼應。駕六馬者是周天子,四馬者即秦公。

十、 《吳人》

吳(虞)人

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

此章殘泐較多,觀其大意,似田獵後對於有功者如虞人等官員論功行賞之事。

“吳(虞)人

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

兩“載”字作虛詞,意思是“暫”,與前“乍邍乍□”之“乍”意思相同 。[13]“勿竈(召)勿代”, 竈讀為召,代訓為替。句謂:因虞人極爲謹慎敬業 ,到處奔忙,忽而在西,又忽而在北,所以秦君示意任他去忙 ,不召其來朝見,也不廢替其職。

“□曾受其

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

徐寶貴先生認爲該篇“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

結語:石鼓文的年代

綜合上述,本文所論與前人的主要不同之處,是指出石鼓文提到六馬與四馬兩個等級的車制,認爲參加者田獵有周天子和秦公兩方。下面想綜述十鼓之內容,來討論石鼓文的年代。

裘錫圭先生認爲,“從字體上看,石鼓文似乎不會早於春秋晚期,也不會晚於戰國早期,大體上可以看作春秋戰國間的秦文字”,又指出:“按照石鼓文稱天子、嗣王等內容來看,其年代必須合乎兩個條件:一、在當時秦應與周有密切的關係。二,當時的周王應該剛剛即位不久。郭沫若主要就是根據這兩點把石鼓文的年代定為襄公八年的。”裘先生因爲同意石鼓文的字體晚而又認爲內容早至秦襄公,所以倡導羅君惕所提出“石鼓文所刻之詩是早於石鼓文時代的作品”的想法,以調合石鼓文“內容與字體的矛盾”。[14]

按照裘先生的看法,石鼓文內容的年代與字體的年代,應該分作兩個不同的問題來研究。這一點我完全同意。所謂內容的年代,仍可再分爲兩個問題:1、所記事件發生的年代,這關涉到歷史事實;2、作詩的年代,這關涉到詩作所反映的語言和詞彙。所謂字體年代,是指刻石年代。以上三者的發生順序依次是:游獵、作詩、刻石。

學界的研究現狀,可按這三方面倒過來説。刻石年代,從馬幾道、陳昭容、王輝、徐寶貴等先生所列石鼓文與各時代秦文字字體對照表來看,已經基本可以肯定爲春秋晚期,這是游獵和作詩的時間下限;詩作的語言和詞彙,有唐蘭先生指出其中第一人稱代詞“吾”以及語助詞 “殹”的時代特徵較晚,王輝先生根據唐蘭說 “吾”已屬較晚的語言現象,又指出石鼓文中的稱謂“公”應指刻石之時的秦公,難以指秦襄公[15];石鼓文所記這場游獵的年代,在研究者中間尚未達成一致,裘錫圭先生主張內容與字體時代相分離,其所記事件時代從郭沫若說定爲襄公;而王輝先生則主張內容與字體的時代相統一,其所記事件的年代 最可能在秦景公時。

王輝先生認爲,《而師》“天子□來”是指周天子來秦,石鼓所記是秦公與周王同獵。這一事件雖然不見於文獻記載,但他舉出了秦公一號大墓出土編磬銘文中的“天子匽喜、共桓是嗣”句及紀年“ 四年八月初吉甲申”,證明當時秦景公曾燕喜來秦的周天子。我同意王輝先生的意見。下面按照我的理解,列舉出石鼓文自身的證據,將王先生的部分看法重新論證一遍。

首先説田獵的地點。石鼓文中所提到地名“汧”(今千河下游)與“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

學者都認爲,十鼓是有一定次序的長篇叙事詩。人們早就注意到石鼓文中出現“天子”、“嗣王”這些不尋常的稱謂,但除了王輝先生以外,研究者似乎都認爲,在石鼓文所叙事件中,“天子”、“嗣王”僅僅是因爲受到尊敬、祝福而被提及的稱號,並不是就在“汧”、與“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

先從《鑾車》說起:“□□多賢,

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

次談《吾水》:“公謂大□:金(今)及如□□,害(曷)不余

石鼓文-董珊:石鼓文考證

《吾水》篇先講“

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

最後說“四馬”和“六馬”。表示“四馬”的詞,在文中出現三次:《吾水》“四翰

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

上述情況,均可與《而師》“天子□來”句以及秦公磬銘文 “天子晏喜”句相比而觀。此外, 秦公一號大墓出土編磬銘文中的曆日“四年八月初吉甲申”,可以與《吾水》“日唯丙申”對觀,由甲申至丙申歷12日,時間很可能是相接的。這都是周天子曾來至秦地並參與這次田獵活動的證據。所以,雖然傳世文獻沒記載這件事情,但石鼓文與秦公磬這兩種出土秦文字資料的記事,可以互相證明周天子在場,這足以構成證據鏈,説明在秦景公四年周天子來秦這一事件確實存在。

這個周天子是誰?王輝先生指出,秦景公五年(公元前572年),周簡王崩,子靈王泄心立。秦景公三十二年(公元前545年),周靈王崩,子景王即位。靈王或景王即位前,都有被稱爲“嗣王”的可能。因此,他傾向於把石鼓文的年代定爲秦景公四年至三十二年之間(他還提出“可能性很小”的秦厲共公元年至八年對應周元王、周貞定王說。本文對此說不作討論)。王輝先生說:“周靈王在秦景公四年,即靈王在即位的前一年,有可能被人稱做‘嗣王’。退一步說,即使沒有這種可能,靈王在秦景公五年即王位後總可稱嗣王,而此時的周秦關係肯定還是好的,靈王可以來秦游獵。”

我認爲,“天子”與“嗣王”是同一人,據秦景公四年磬銘,均宜定爲周靈王泄心,幷不需要作游移不定之論。

黃奇逸先生認爲,“天子”與“嗣王”對文,説明“天子”與“嗣王”不是同一人。 [16]王輝先生不同意黃奇逸此說,他舉出中山王方壺銘文“以儆嗣王” 句,此為太子可稱嗣王之証。此外,《尚書》中多篇提到“嗣王”,多指剛即位的時王,又《禮記·曲禮下》說“外事曰嗣王某”,是已即位仍可稱嗣王之証。

不過,黃奇逸先生想區分這兩種稱謂的看法,我覺得仍是有啓發性的。此處仍需區分事件、作詩、刻石三者之間的時間先後關係。泄心在秦景公四年來秦參加慶典幷游獵,此時尚未即王位,可被稱爲“嗣王”即太子。他代表了周天子而來,因此可使用周天子之鴐六車馬。第二年靈王即位,因去年靈王至秦曾共同宴樂遊獵,秦人甚感榮寵,所以寫作磬銘、石鼓詩幷刻石以爲紀念。詩作於靈王即位之後,為追述前事,在《而師》鼓交待了泄心來秦時之身份仍為“嗣王”,在其他各鼓,則使用作詩時的稱謂“天子”。這類根據後來的稱謂以記敍前事的記事手法,在史書中是很常見的。

上面證明周天子(嗣王)靈王泄心來過秦地。在這個前提下,才可以討論他爲什麽來秦。王輝先生據秦公磬銘“共桓是嗣”、“……宜政”句認爲,靈王泄心來秦目的是賀秦景公之冠禮。我覺得這是很有道理的。從禮制來説,石鼓文隆重記載周天子與秦公在秦地同獵競技,還可能賦予了此事一些巡狩的色彩。

《尚書正義·舜典》:

《孟子》稱晏子對齊景公云:“天子適諸侯曰巡守[17]。巡守者,巡所守也。”是言天子巡守主謂巡行諸侯,故言諸侯爲天子守土,故稱守,而往巡行之。定四年《左傳》祝鮀言衛國“取相土之東都,以會王之東蒐 ”,“蒐”是獵之名也。王者因巡諸侯,或亦獵以教戰。其“守” 皆作“狩”。

傳世文獻也沒記載過春秋時代的周天子有過巡狩至秦的事情。這可能是周靈王來獵時身份尚為嗣王 ,秦人稱頌此事,只是他們當代史上大事,從長時段來看就不是那麽重要,所以史書闕載。

本文對於石鼓文的時代幷未做出什麽獨到的論斷,只是因爲從語言文字的角度出發去尋繹文意,結果剛好能為王輝先生所說“周天子來秦游獵”的看法提供證據,所以爲之補論如上。照王輝先生和我的看法,石鼓所記游獵事件、作石鼓詩、刻石鼓文三者的年代是很接近的,屬於同一時代,不存在內容與字體年代相矛盾的問題。王輝先生對他自己所說石鼓文作於秦景公五年至三十二年説法的評價:“這在目前仍然只能看作一種合乎情理的推測,而不能看作最終的結論。”這對於本文同樣適用。有關問題的最終解決,仍有待今後。

據徐寶貴先生所考,石鼓文最遲發現於唐代初年。在過去的一千多年以來,歷朝歷代著錄、評論、研究石鼓文的著述,真可以“汗牛充棟”來形容。本文所論,自知難免武斷謬誤,不能像徐寶貴先生那樣審慎而多聞闕疑,但若還有些能靠得住的看法或有建設性的意見,庶幾能免於有識之士贈以“添亂”之譏諷,則於願已足。

2008年6月16至18日修改

2009年4月26日修改

[1] 陳夢家:《西周銅器斷代》上册226頁,中華書局,2004年。

[2] 陶榮:《甘肅崇信出土的秦戳記陶器》,《文物》 1991年5期,90-94頁。

[3]楚永安:《文言複式虛詞》491頁,中國人民大學出版社,1986年5月。

[4] 參看趙平安先生《試論銘文中 “主語+之+謂語+器名”的句式》,《古漢語研究》1994年第2期,46-48,轉88頁。但趙先生不同意 “之”訓“所”的看法。這個問題涉及語法史,比較複雜,另詳。

[5] 參看董珊:《新蔡楚簡所見的“顓頊”和“雎漳”》,簡帛研究網(http://www.bamboosilk.org/admin3/html/dongshan 01.htm,2003/12/07)。

[6] 陳劍:《據郭店簡釋讀西周金文一例》,原刊《北京大學古文獻研究中心集刊》第2輯,北京燕山出版社,2001年4月,收入《甲骨金文考釋論集》20-38頁,綫裝書局,2007年4月。

[7] 陳劍先生此文還討論了義盉蓋銘(集成09453):“唯十又一月既生霸甲申,王在魯,

石鼓文-董珊:石鼓文考證

石鼓文-董珊:石鼓文考證

[8] 參看楊寬:《西周史》738頁,上海人民出版社,1999年。

[9] 陳劍:《柞伯簋銘補釋》,原刊於《傳統文化與現代化》 1999年第1期,收入《甲骨金文考釋論集》1-7頁,綫裝書局,2007年4月。

[10] 參看董珊:《晋侯墓出土楚公逆鐘銘文新探》,《中國歷史文物》2006年第6期, 67-74頁。

[11] 參看《馬王堆漢墓帛書

林汉达中国历史故事young妈

[三]》18頁注[四],文物出版社,1983年。[12] 見董珊:《略論西周單氏家族窖藏青銅器銘文》注釋 19,《中國歷史文物》2003年4期。

[13] 楚永安:《文言複式虛詞》483-484頁。

[14] 裘錫圭:《關于石鼓文的時代問題》,《傳統文化與現代化》,1995年,第一期,47頁。

[15] 王輝:《由“天子”、“嗣王”、“公”三種稱謂説道石鼓文的年代》,《中國文字》新二十期,135-166頁,臺灣藝文印書館,1995年。以下引用王輝先生說,均出自該文。

[16] 黃奇逸:《石鼓文年代及其相關諸問題》,《古文字研究論文集》(《四川大學學報叢刊》第十輯),1982年,成都。

[17]按“天子適諸侯曰巡守”語見《孟子·梁惠王下》、《孟子·告子下》、《晏子春秋·卷四·內篇問下第四》“景公問何修則夫先王之游晏子對以省耕實第一” 。

点击下载附件:

石鼓文-董珊:石鼓文考證

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/04/511584.html

以上是关于石鼓文-董珊:石鼓文考證的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。

本文标题:石鼓文-董珊:石鼓文考證;本文链接:http://gazx.sd.cn/zggs/28627.html。

上一篇:文艺学-钟敬文民间文艺学思想研究

下一篇:秦简-方勇:讀岳麓秦簡劄記一則

猜你喜欢

- 鲁桓公-周天子把妹妹嫁给齐侯,为何齐侯对她妹妹那么冷漠? 2023-10-02

- 周天子-周天子有多胆小?居然被日全食吓到迁都 2023-09-30

- 周天子-“四王”建号与署置百官:唐代割据藩镇政治诉求的制度表达 2023-09-22

- 石鼓文-倪晉波:秦系文字的時間序列與石鼓文的勒制年代 2023-09-01

- 中国古代史-論張家山漢簡《秩律》的若幹問題 2023-08-31

- 春秋战国-黄朴民等:对话春秋时期的争霸与现代意义上的权力转移 2023-08-24

- 郭沫若-《詛楚文》真偽與版本問題新研 2023-08-02

- 晋文公-册立霸主的周天子 2023-07-27

- 宗法制-浅谈西周宗法制与分封制,二者主要内容是什么 2023-06-03